小满:小满节气农耕与气候变化的影响

小满节气是二十四节气之一,通常出现在每年的5月20日左右,象征着夏季的到来。这个节气的名称来源于农耕时代,人们通过观察自然现象,预测气候变化对农业生产的影响。小满意味着春季的作物已经开始生长并逐渐丰满,但还未完全成熟。对农民而言,这一节气是田间管理和气候调整的重要时刻,具有深远的影响。

小满的起源

从农耕角度来看,小满节气代表着农作物的生长进入关键阶段,尤其是小麦、早稻等作物。小满前后,气温逐渐升高,降水增多,是田间管理的黄金时段。传统上,这时农民会加强对水稻、小麦等作物的施肥与管理,确保作物在生长过程中不受到气候的干扰。古人通过观察气象现象,推算小满的到来,并用节气调整农事活动。

从天文角度来看,小满节气的到来标志着太阳到达黄经60度时。这个时刻,太阳辐射强度增强,气温上升,地面热量积累加速,因此小满之后,气候条件有利于作物生长。然而,也正是这一时段,天气变化不定,暴雨或干旱都会对农田产生不小影响。

小满的传统习俗

在中国传统文化中,小满节气与丰富的饮食习惯和民间活动紧密相连。由于小满标志着夏季的到来,气温升高,水分蒸发加速,人们习惯通过食用一些清凉解暑的食物来应对季节变化。此时,豆类、绿豆等食物成为餐桌上的主角,能够帮助人们解暑消暑,增强身体的抗暑能力。此外,小满节气也与传统的祭祀活动密切相关。在一些地区,人们会举行祭祀农神、祈求丰收的活动,感谢大自然对农业生产的滋养。

在传统的民间活动中,小满时节也有着丰富的文化色彩。例如,古代农民会通过放水、迎风等方式进行祈雨活动,祈求降雨能够及时滋润田间作物。与此同时,也有一些地方流传着与小满相关的民谚,如“此时节,麦子不满田,夏收需看天”,提示农民要关注气候变化,调整农事计划。

历史案例:唐代的气候与农耕

在唐代,农业生产水平较高,但由于当时气候变化对农田的影响,唐代农人也时常面临气候不稳定的困境。以唐朝贞观时期为例,历史记载表明,当时由于气候异常,出现了长时间的干旱天气,严重影响了作物的生长,尤其是在小满节气前后,缺水问题加剧,粮食产量锐减。这一历史事件反映了小满节气在农耕中所面临的挑战,也说明了古人如何通过调整农事活动应对气候变化。

历史案例:宋代的农业管理

到了宋代,农业技术逐渐得到改善,农民对小满节气的掌控也变得更加精准。宋代名臣范仲淹就曾在《岳阳楼记》中提到,农民在小满节气期间,通过调整灌溉和施肥的节奏,确保农田在气候变化下保持稳步生长。宋代的农业管理技术中,利用气候变化预测种植周期、精准灌溉等措施,帮助农民最大化地减少天灾对农业生产的负面影响,这在当时极大地提高了粮食的生产稳定性。

小满节气与气候变化的适应

进入现代社会后,随着气候变化的加剧,小满节气的影响不仅局限于农田,也对现代农业产生了深远的影响。气候变暖、降水模式的变化,使得传统的农耕方式在应对不确定气候时面临新的挑战。现代农业采用了更加精准的气象预测技术和先进的农业管理手段,在小满节气时,农民通过高效的灌溉系统、温室种植等方式,调整农作物的生长环境,以应对气候的不确定性。

在传统的节气文化中,小满节气依然是人们关注气候变化、调整生活方式的重要时刻。许多地方仍然会举行与农耕相关的庆祝活动,提醒人们重视节气变化与自然环境的关系,传承着对农业的敬畏与对自然的感恩。通过这些活动,现代社会的人们依然在不断传承和适应着这一古老的节气文化。

-

-

-

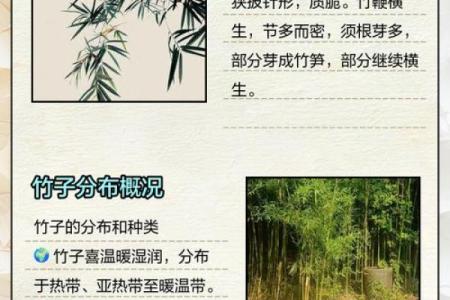

五月十九日世界竹文化日:竹子在中国文化中的独特象征与应用

竹子作为一种独特的植物,长久以来在中国文化中占据着重要的地位。从古至今,竹子不仅在农业和天文学上有着深远的影响,而且在中国传统习俗...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 放花灯节日与水乡文化的深厚渊源

- 生辰八字取名字能改变命运吗?看完这篇解析你就明白

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚是黄道吉日吗? 办婚礼是否是好日子?

- 2025年07月25日开业日子合黄道没? 营业吉日宜忌查询

- 汐字女孩取名:从音形义看高分名字的构成要素

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚行不行 订婚结婚是否合适宜?

- 宣姓玉树临风的男宝宝名字,如何兼顾好听与深意?

- 女孩用薇字取名:五行属什么?禁忌与吉祥指南

- 如何通过生辰八字改变命运,走出命运误区

- 2025年07月22日结婚是良辰吉时吗? 今日办婚礼吉利吗?

- 2025年07月22日乔迁日子有没有选对? 今日入宅是好日子吗?

- 2025年08月25日领证吉利吗? 今日领证结婚适合吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气