清明节的扫墓习俗与家族文化的延续

清明节,是中国传统的节日之一,广泛流传于各地,具有深厚的历史底蕴。随着岁月的流逝,这一节日承载的文化意义逐渐深入人心,不仅是纪念先人、祭奠逝者的时刻,也成为家族文化延续的重要纽带。本文将从清明节的起源、传统习俗以及现代的传承三个方面,探讨扫墓习俗与家族文化的延续。

清明节的起源:农耕文化与天文历法

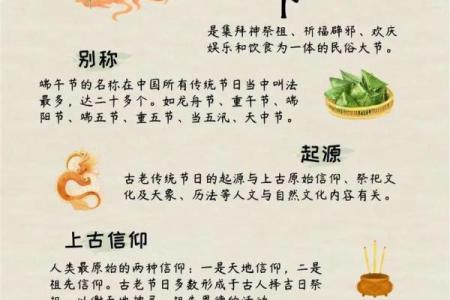

清明节起源深远,既与农耕文化密切相关,也与古代的天文历法有着紧密的联系。根据《礼记·月令》中的记载,清明节位于二十四节气之一,正是春暖花开、万物复苏的时节。古人将这一时节视为清理田间杂草的时机,而清明节的扫墓活动,也与这一传统相互呼应。此时正是春耕的前奏,人们会集中精力祭拜祖先,并通过扫墓来表达对先人的敬仰与怀念。这一习俗也反映了农耕社会的生活节奏与对自然规律的尊重。

另一方面,清明节的时间与天文现象密切相关。清明节恰逢春分后的第15天,正是太阳位置由赤道向北移至春分点的时刻,象征着阴阳平衡、天地和谐。古人通过这种天文现象的变化来规划日常生活,而这一节气也因此成为祭祀先祖、传承家族文化的重要时机。

传统习俗:饮食与活动的传承

清明节的传统习俗丰富多彩,涵盖了扫墓、踏青、饮食等多个方面。扫墓作为最为核心的活动,是对先人表达敬意的重要方式。扫墓时,人们通常会准备祭品,焚香、献花、鞠躬,表示对祖先的怀念和尊敬。同时,在一些地区,扫墓活动也包含修复墓碑、整理墓地的环节,象征着对先人遗德的守护。

在饮食方面,清明节的传统食品极具地方特色。最为人知的莫过于青团,这是一种由草木染色、以艾草为主要材料做成的小点心,寓意着春天的生机与绿意。青团的制作与食用,不仅体现了人们对自然界季节变化的感知,也承载着家族与地域的传统文化。此外,许多地方还有食用寒食的习惯,寒食是指在清明节前的三天食用冷食,以纪念春秋时期的介子推。寒食节的传统习俗延续至今,成为了清明节饮食文化的重要组成部分。

历史案例:南宋的扫墓与家族传承

南宋时期,扫墓活动不仅是表达孝道的方式,也是家族文化传承的重要途径。在《东周列国志》一书中,有详细记载南宋的扫墓活动。在这一时期,许多官员和士人都十分重视扫墓活动,认为这是家族荣誉与传统的延续。南宋的祭祀活动不仅仅局限于亲族之间,许多地方还设有专门的庙宇供奉历代先人,形成了庙祭文化。在这些祭祀活动中,家族成员通过扫墓活动,不仅传承了祭祖的礼仪,也强化了家族的凝聚力和责任感。扫墓成为了家族文化传承的关键一环。

历史案例:清代的清明节习俗与家族文化

清代时期,扫墓活动已经形成了更为规范化的礼仪。根据《大元大一统志》记载,清代的家族文化传承主要通过定期扫墓来实现。家族中的长辈负责指导扫墓的全过程,确保每个细节都能符合传统礼节。此外,清代的家族墓地往往会成为家族历史的象征,家族成员在扫墓时会回顾祖先的事迹,讲述家族的历史故事,确保家族文化得以延续。清代的扫墓活动更加强调家族成员的团结与文化认同,成为家族文化传承的重要仪式。

清明节与家族文化的延续

在现代社会,清明节的扫墓习俗仍然得到了广泛的传承。随着社会的发展,扫墓的方式逐渐多样化,除了传统的实地扫墓外,许多地方还发展了线上扫墓、虚拟祭祀等形式。然而,尽管形式发生了变化,扫墓背后的家族文化传承依然未变。在现代家庭中,尤其是一些多代同堂的家庭,清明节不仅是祭祖的时刻,也是家族成员相聚、传递家族文化的契机。通过讲述祖辈的故事、回顾家族的历史,现代的家庭在扫墓活动中加深了对家族文化的认同和对先人遗德的尊重。

扫墓作为清明节的传统习俗,不仅仅是对逝者的纪念,更是家族文化传承的重要纽带。无论是古代还是现代,扫墓活动都在不同的历史时期发挥着重要作用,成为了维系家族纽带、传承文化精神的关键。

起名大全

最近更新

- 2025年07月22日(农历六月廿八)是否宜乔迁? 今日乔迁入宅好吗

- 蔡姓清新自然的男宝宝名字,怎么取才好听又大气?

- 2025年08月16日订婚合适吗 今日提亲行吗?

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车行吗? 今日买新车好吗

- 2025年08月06日是否为提车黄道吉日 买新车有没有问题?

- 谢姓男孩清新灵动的名字,如何取更显大气?

- 吴磊生辰八字能改运吗?揭秘合婚时必须看的八字命理要点

- 盛姓温婉贤淑的女孩名字,有哪些大气磅礴的选择?

- 男孩名字中淇字的搭配技巧:音律与寓意双重考量

- 2025年08月25日领证适合吗? 登记结婚是好日子吗?

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车能算好日子吗 今日提新车有没有问题?

- 如何通过生辰八字称骨改变命运?解析命理背后的秘密

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气