二月节令:迎春祭祀与养生之道

二月节令在中国农历中有着重要的地位,这一时期的“迎春祭祀”与“养生之道”深深扎根于古老的农耕文化和天文观测的基础之上。随着时光流转,这一节令的传统习俗不仅仅停留在仪式中,还融合了与自然和人身健康息息相关的养生智慧。

二月节令的历史起源

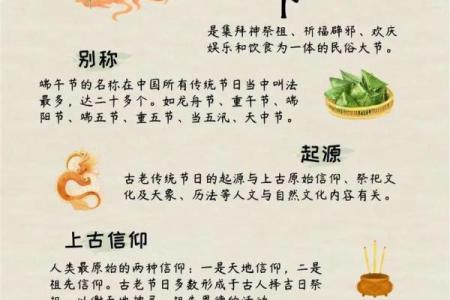

二月节令的起源可以追溯到中国的农耕文化和天文观测。古代农民依赖天象变化来安排耕种和收获的时机,二月正是春耕的开始,也是万物复苏、春暖花开的时节。二月二,又叫“龙抬头”,是春季的第二个月,农谚云:“二月二,龙抬头”,这一天象征着春耕开始,农田逐渐回暖,天地之间的生命力也开始复苏。

天文方面,二月节令的形成与太阳在黄道上的位置变化密切相关。此时,太阳的角度和温度变化为农民提供了生长季节的预兆。在这种自然规律的影响下,二月成为了祈求风调雨顺、五谷丰登的关键时期。由此,古人便会在此时举行迎春祭祀,祭拜天地和祖先,表达对丰收的祈愿。

迎春祭祀的传统习俗

迎春祭祀是二月节令中不可或缺的一部分。古代人们通过祭祀活动,祈求新一年的好运与丰收。在传统祭祀仪式中,人们会准备丰盛的祭品,常见的有五谷、果品、牲畜等,以表达对自然神灵的敬畏与感恩。在一些地区,还会举行舞龙舞狮等庆祝活动,象征驱邪避灾,祈求一年安康。

饮食习俗在二月节令中同样有着浓厚的文化特色。比如,二月二时,人们习惯食用“春饼”与“龙鳞饼”,这些食品不仅美味,还富有象征意义。春饼寓意着新的开始,寓意着迎接春天的到来,而龙鳞饼则是象征着龙抬头的寓意,寄托着对富贵、安康和生机的祝愿。

养生之道的智慧传承

二月节令的养生之道在中国古代养生学中占有一席之地。随着季节变化,二月的气候特点决定了养生的重点。此时气候仍有寒冷,但渐渐温暖,早春之时,人体的阳气尚未完全复苏,容易受寒气侵袭。因此,养生的重点在于“温补”与“调养”。在这一时期,推荐多食用温补的食物,如羊肉、鸡肉等,并注重肝脏的养护,因为春季与肝脏的功能密切相关。

《黄帝内经》早有记载,春季是肝气旺盛的季节,因此,二月养生应以“疏肝理气”为主。此时,可以通过饮食调节来疏通气血,保持身体的平衡。除了食物,二月的养生之道还包括适当的户外活动,避免过度劳累,同时保持良好的作息,保证足够的休息,以促进身体的自我修复。

历史案例:一

在中国历史上,东汉时期的张仲景便深刻研究过二月节令中的养生之道。张仲景是著名的医学家,他的《伤寒杂病论》一书中便有很多关于春季养生的内容。在他看来,春季是肝气旺盛的时期,人体的阳气开始回升,但由于气候变化大,寒气与湿气交替,容易导致外邪入侵,特别是风寒湿邪。因此,他主张春季养生要注重温暖身体,避免寒冷与湿气的侵袭。

历史案例:二

唐代的医学家孙思邈也对二月节令的养生之道提出过指导。他在《千金方》中提到,春季应调理脾胃,养护肝脏,同时避免生冷食物的摄入。春季是“肝主疏泄”的季节,若不注意调养,容易引发肝气郁结,导致身体不适。孙思邈的养生之道提倡通过适当的食疗和草药调理,达到增强体质、防病治病的效果。

现代传承

时至今日,二月节令的传统习俗和养生智慧依然影响着人们的生活。随着现代人对健康的重视,春季养生的理念逐渐深入人心。许多中医养生馆和健康管理机构开始推行春季养生课程,提醒人们重视二月的气候特点,提供饮食与生活方式的建议。与此同时,许多地区也会在二月节令时举行传统的祭祀活动,祭天祭祖,祈愿新一年的好运与平安,延续着数千年的文化传统。

在现代社会,虽然祭祀和养生的方式有所不同,但二月节令所蕴含的自然哲理与生活智慧仍然为人们提供了健康和福祉的启示。

起名大全

最近更新

- 梦字五行属什么?女孩用梦字取名的优势

- 男孩取名字带依字:文化内涵与现代审美的融合

- 2025年07月24日(农历六月三十)是否属于动土吉日? 今日动土合适吗?

- 2025年07月24日是否是动土吉日 动土合适吗?

- 解析生辰八字缺什么?合婚如何影响命运走向?

- 男孩用江字取名:属性属金的坚韧寓意与字序搭配

- 2025年08月16日订婚算不算好日子? 定下亲事合适吗?

- 2025年08月16日订婚有没有问题? 今天订婚怎么样?

- 2025年08月06日提车是上上吉时吗? 今日提新车合适吗?

- 男孩取名字带晏字的五行属性与寓意深度解析

- 原字取名男孩:从属性到寓意的全方位应用指南

- 2025年08月03日搬家合不合适? 乔迁搬新房合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气