端午节:端午节的天文与养生智慧:粽子背后的健康秘密

端午节是中国传统节日之一,作为农历五月初五的庆典,它承载着深厚的文化背景与历史意义。从天文现象到养生智慧,端午节的每一项习俗都蕴含着丰富的智慧,尤其是与粽子相关的健康秘密,至今依然影响着人们的生活。

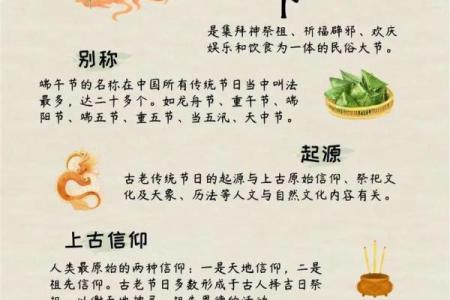

端午节的起源与天文背景

端午节的起源至今众说纷纭,但不可忽视的是与农耕和天文的密切联系。古代农耕文化中,五月初五正是夏季的来临,气候炎热,湿气重。此时,五行中的“火”与“水”之气交织,正是“阴盛阳衰”的时节,许多人容易患病。根据天文现象,太阳的偏差也影响了地球气候和农作物生长,民间的许多节令活动都与天文观察密切相关。因此,端午节不仅仅是为了纪念屈原,也有着深刻的天文和季节性的背景。

端午节期间,阳光强烈,空气湿气重,身体更容易感到疲乏和不适。因此,古人创造了很多应对这一季节变化的养生之道,以提高身体免疫力和保持健康。而“端午”这一名称也与天文有关,指的是阳气的达到顶峰,正是身体最容易发生变化和疾病的时刻。

传统习俗:粽子的养生智慧

说到端午节,粽子无疑是最具代表性的传统食品。粽子的主要成分是糯米,它富含淀粉和营养,而粽子内包裹的食材,则根据不同地区和习惯有所变化。最常见的是粽子内包裹的豆沙、咸蛋黄、鲜肉等,具有补充能量、增强体力的作用。

从中医角度来看,粽子中的糯米具有滋养脾胃、补充气血的功能。对于在长时间劳作后的农民或需要快速补充体力的人们来说,粽子成为了他们的理想食物。此外,粽子里常用的龙舟叶或芦苇叶,不仅可以防止糯米粘连,还有清热解毒、消炎杀菌的功效,正符合夏季“湿气重”的养生需求。

古人常说“端午吃粽,身体强健”,这不仅仅是因为粽子提供的热量,更是因为它所蕴含的自然食材,能够帮助身体适应湿热环境,增强抵抗力。

屈原与端午节的起源

端午节最为人熟知的历史故事之一便是屈原投江自尽的故事。屈原是春秋战国时期楚国的大臣,他以忠诚、刚直的性格和捧心疾首的态度反映了当时国家的动荡。传说屈原得知楚国灭亡后,悲愤之下投江自尽。为纪念他,楚国人民划龙舟竞渡,并投粽子入江,以防止鱼虾侵犯屈原的尸体。这一传统沿袭至今,成为端午节的习俗之一。

屈原所处的时代,正是中国古代农耕社会对天文与自然规律的深入理解的时期,农民不仅依赖自然现象来指导农事,还根据这些现象来调整自己的作息与生活方式。而粽子作为祭祀与养生的结合体,正是人们通过天文与自然经验总结出来的一种食物智慧。

古代农民的端午节养生之道

在中国古代,端午节不仅是一个文化节日,更是农民用来调节身体状态、增强免疫力的一个重要时机。古人讲究顺应天时,五月初五,气候湿热,农田里蚊虫肆虐,容易感染病菌。因此,端午节期间,除了吃粽子,农民还会佩戴艾草,艾草具有驱邪避疫的功效。艾草的香气能够驱逐体内的湿气,避免疾病的传播。同时,艾草还被用来点燃,制成艾灸进行身体调理,从而达到防病保健的目的。

这些习俗显示了古代人民对天文、气候以及身体健康的深刻理解,他们不仅通过节令活动调整自己的身体状况,还通过食物和药材结合,增强身体的自然防御能力。

健康与文化的融合

在现代,端午节已不再仅仅是一个纪念屈原的节日,而是与健康与文化紧密相连。如今,随着人们对传统养生文化的复兴,端午节的粽子不仅仅是美味的食品,更是健康饮食的一部分。越来越多的人开始关注粽子的健康成分,比如使用全谷物、低糖或无糖的糯米,加入更多有益健康的食材,如枸杞、莲子等,粽子的制作逐渐变得更加注重营养平衡和现代健康理念。

端午节的习俗在现代社会的传承与创新之间找到了平衡,传统与现代的结合,不仅让人们在享受节日美好时光的同时,也能够从中受益,传承着古人的智慧。

起名大全

最近更新

- 梦字五行属什么?女孩用梦字取名的优势

- 男孩取名字带依字:文化内涵与现代审美的融合

- 2025年07月24日(农历六月三十)是否属于动土吉日? 今日动土合适吗?

- 2025年07月24日是否是动土吉日 动土合适吗?

- 解析生辰八字缺什么?合婚如何影响命运走向?

- 男孩用江字取名:属性属金的坚韧寓意与字序搭配

- 2025年08月16日订婚算不算好日子? 定下亲事合适吗?

- 2025年08月16日订婚有没有问题? 今天订婚怎么样?

- 2025年08月06日提车是上上吉时吗? 今日提新车合适吗?

- 男孩取名字带晏字的五行属性与寓意深度解析

- 原字取名男孩:从属性到寓意的全方位应用指南

- 2025年08月03日搬家合不合适? 乔迁搬新房合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气