从农耕文化到现代生活,处暑节气的深远影响

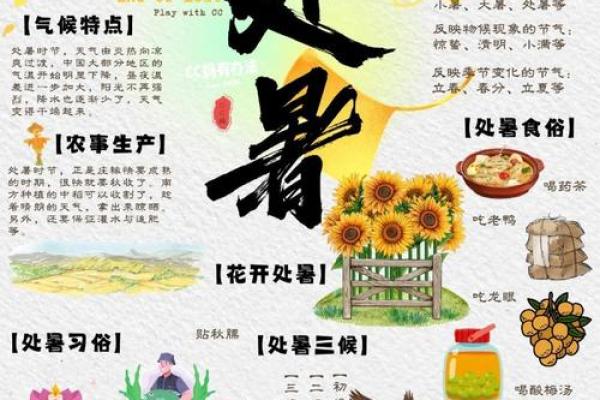

处暑节气是二十四节气之一,位于每年8月23日前后,意味着炎热的夏季即将结束,天气开始逐渐转凉。这一节气的形成不仅与农业生产息息相关,也与天文的变化密切相关。从古至今,处暑节气对人们的生活产生了深远影响,特别是在农业社会时期,其在生产、饮食及活动上有着重要的作用,直到今天,现代人依然延续着这些传统习俗。

起源:农耕与天文的结合

处暑作为二十四节气中的第14个节气,其天文意义非常明显。根据古代的天文观测,处暑通常出现在太阳到达黄经150度时,这一时刻标志着太阳的热力逐渐减弱,气温开始变化。对于古人而言,这一节气是一个气候转折的标志,也预示着农事的变化。由于古代农业社会对气候变化十分敏感,处暑节气的到来意味着夏季高温的消退,农民可以放心地进行秋收作业,同时也可以为即将到来的寒冷季节做好准备。

此外,处暑节气在古代天文书籍中也有记载,如《月令七十二候集解》中提到,处暑时节的特点是“暑气到此而止”。这一节气的变化影响了人们的生产生活节奏,特别是在灌溉和作物管理方面,古人往往根据处暑节气调整农事安排。

传统习俗:饮食与活动的传承

处暑节气的传统习俗丰富多样,饮食和活动是最为显著的两个方面。处暑过后,天气转凉,民间有“处暑伏气消”的说法,表示气候逐渐凉爽,给人们提供了一个适合进补的时机。古人习惯在这个时节食用具有清凉解暑作用的食物,如绿豆汤、梨子和白萝卜等,这些食物有助于去暑热、滋阴润燥。至今,许多地方的餐桌上仍然保留着这些应季食品,提醒人们保持健康。

在传统的节令活动中,处暑也是祭祀和祈求丰收的重要时节。在一些农田地区,处暑时节常有“送暑”或“打暑”之类的民俗活动,象征着驱除盛夏的酷热,祈求秋季的丰收。传统的“送暑”习俗包括贴符驱邪、放风筝等活动,这些活动不仅寄托了人们对美好生活的愿望,也帮助人们在炎热的天气中找到放松和娱乐的方式。

历史案例:古代农耕的影响

在古代农耕文化中,处暑节气尤为重要。东汉时期的《淮南子》中提到,“秋高气爽,适宜播种”。这一时期,处暑的到来标志着农田逐渐进入秋季耕作的最佳时机。古人通过观察气候和自然现象,能够根据节气变化来安排农事活动,从而提高农业生产的效率。

另一个典型的历史案例出现在明清时期,当时的农民通过“节气农历”来安排播种和收割。例如,在处暑时节,麦子和其他秋季作物的收成常常提前进行,以避免残余的高温天气对作物的影响。在这一过程中,农民不仅依赖天文观察,还与自然的变化密切合作,使得他们能够在较为稳定的气候下收获作物。

节气在现代社会的延续

尽管现代社会的农业生产方式发生了巨大变化,但处暑节气依然在民间和现代城市中得到了广泛的传承。在许多地方,农民依然会依据传统的节气来调整耕作,尽管现代科技的发展使得生产活动不再完全依赖天文变化,但传统的节气文化依然渗透进了人们的生活。

尤其是在都市生活中,处暑节气的饮食文化依然根深蒂固。人们在此时倾向于食用具有清热解暑效果的食物,许多餐馆和家庭也会根据节气变化调整菜单,以符合季节的变化。在一些城市中,处暑时节还会举行地方性的文化节庆,活动包括传统的舞龙舞狮、制作节令食品等,增强了人们对传统节气的认知和情感联系。

处暑节气从古至今,始终与人们的生活息息相关。它不仅影响了农业的生产方式,也通过饮食、习俗等形式深刻地渗透进了现代社会,成为了一部分不可忽视的文化遗产。

起名大全

最近更新

- 2025年07月24日动土有没有问题? 今日动土建房是好日子吗?

- 高铭命理告诉你:八字命运中的误区,如何找到改变的钥匙

- 女孩取名字带如字:属性过强/过弱的平衡策略

- 国际儿童日:关注儿童福祉,塑造明日之星

- 2025年08月03日搬家是否合时宜? 乔迁新居吉日宜忌

- 姓刘叫什么名字好 姓刘的女孩聪慧伶俐的名字

- 姓苏叫什么优美的名字好?男孩名字精选推荐

- 生辰八字七杀如何影响命运?揭秘如何通过合婚改变运势

- 2025年07月22日(农历六月廿八)安门吉利吗? 今日安装大门吉利吗?

- 十一月的农耕习俗:感恩丰收与冬季准备的智慧

- 2025年07月24日动土可不可以? 动土行不行?

- 鄂姓器宇不凡的男孩取名,这些名字寓意美好

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气