西方情人节,现代爱情的传统与文化碰撞

每年2月14日,世界各地的情侣们都会庆祝一个特别的日子,表达彼此的爱意。这一天的庆祝方式五花八门,然而,这种习俗的背后,承载着丰富的文化底蕴与历史传承。

情人节的起源:天文与农耕的交汇

情人节的起源与古罗马的“卢佩卡利亚”节密切相关。这一节日最初是为了解决农耕社会对生育与繁衍的重视。节日的核心内容包括祭祀罗马神话中的牧羊女神卢佩卡,旨在祈求牲畜繁殖及土地的丰收。此时,古罗马的天文观测也起到了关键作用,尤其是2月这一月份的星象变化与自然节令的关系,这一时期正是农耕社会开始准备春播的时节。

随着基督教的传播,情人节的意义逐渐从原本的祭祀活动转变为纪念圣瓦伦丁的日子。瓦伦丁是一位早期的基督教殉道者,他在罗马皇帝禁止士兵结婚的时代,秘密为士兵们主持婚礼。最终,瓦伦丁因忠诚于爱情与信仰,遭遇死亡。通过这种方式,情人节渐渐演变成了今天所认知的爱情节日,象征着忠贞不渝的爱情。

传统习俗:饮食与活动的象征意义

情人节的庆祝方式多种多样,不同文化背景下的活动也有所不同。在西方国家,情人节不仅是情侣互赠礼物的日子,也是亲密互动的时刻。巧克力、玫瑰花与卡片是最常见的象征性礼物。尤其是巧克力,它不仅是甜蜜爱情的象征,还蕴含着丰富的情感表达。在许多国家,情人节的晚餐也是特别的,许多餐厅会推出情人节专属菜单,浪漫的烛光晚餐成为了情侣们的首选。

除此之外,许多国家还会举行以“爱”为主题的各种活动,如舞会、卡拉OK派对、歌唱比赛等。这些活动通过音乐和舞蹈的方式,增强了节日的互动性与娱乐性。西方情人节的传统逐渐也向其他文化渗透,成为全球范围内的庆祝活动。

莎士比亚与爱情诗篇

莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》是西方文学中最具代表性的爱情悲剧之一,这部作品不仅描绘了浪漫与悲伤交织的爱情故事,还展现了爱情与社会、文化之间的复杂关系。在情人节这一日,许多情侣都会选择阅读或互赠莎士比亚的经典爱情诗篇。通过这些文学作品,情人节的浪漫气氛得到了升华。莎士比亚的作品告诉我们,爱情不仅是个人情感的体现,也是人类共同文化的一个重要组成部分。

文学与爱情的符号化

另一历史案例源自18世纪的欧洲。当时,随着启蒙时代的到来,文学作品成为了社会文化的重要传递工具。情人节的庆祝活动开始与各种文学符号密切联系,特别是通过诗歌和小说来表现爱情的永恒与真挚。例如,英国的诗人约翰·济慈的诗篇《夜莺》便描绘了爱情的美好与生死相依的浪漫情怀。在此时,情人节不再仅仅是民间习俗,它逐渐成为了文化表达的一部分,尤其是在文学作品中通过隐喻与象征来体现爱情的深度。

全球化与文化融合

随着全球化的加深,西方情人节的习俗逐渐传播到世界各地,融入了各国的传统文化中。在中国,尽管“七夕节”才是传统的情人节,但越来越多的年轻人也开始庆祝2月14日的西方情人节。商家抓住这一趋势,推出了各种情人节限定商品,从情侣装到定制礼物,再到情侣旅游套餐,均成为了现代社会中表达爱意的途径。

此外,社交媒体的普及也让情人节的庆祝形式变得更加多样化。情侣们通过发布照片、送上在线祝福、共享心情故事等方式,展现自己的爱情。这种文化现象不仅仅局限于西方,已经逐步成为全球范围内的共同节日,象征着爱与被爱的普遍性。

通过这些历史和现代的文化碰撞,我们可以看到,情人节的庆祝方式不仅仅停留在礼物与祝福上,它背后承载的情感和文化,展现了人类在不同历史时期对爱情的理解与表达。

-

-

-

藏族火把节:了解这一传统节日背后的农耕智慧与文化传承

藏族火把节是一个历史悠久的传统节日,盛大庆典背后蕴藏着丰富的农耕智慧和深厚的文化传承。这一节日通常在每年农历六月二十四日庆祝,标志...

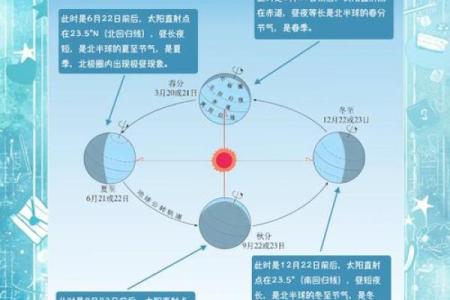

24节气 -

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 中秋节:月亮的变化与古人智慧的时空传承

- 2025年08月20日装修避凶了没? 这日子装修新房好吗

- 2025年07月22日安门选的是良辰吉时吗? 今日安门算不算好日子?

- 2025年08月06日提车合适吗 提车买车适合吗?

- 姓伍叫什么诗意浓的名字好?男孩篇

- 姓席温婉可人的男孩名字,如何取才显文雅?

- 2025年08月25日(农历七月初三)是否为领证好日子? 领证算不算好日子?

- 解析生辰八字推算方法,合婚看什么?如何改变命运

- 女孩用铭字的取名讲究:五行属性与寓意的双重标准

- 2025年07月22日结婚行吗? 今天办喜事怎么样?

- 生辰八字时辰不明,合婚看什么?解析如何应对命运不同的情况

- 2025年07月25日开业日子有没有选对? 这日子开张好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气