最恐怖节日对人类心理的深远影响

恐怖节日,作为一种独特的文化现象,在全球范围内都得到了不同程度的传承与演变。这些节日背后,承载着古老的信仰与恐惧,也反映了人类历史中与自然和社会抗争的痕迹。从古代的农耕社会到现代的娱乐文化,这些节日不仅影响了社会的风俗习惯,还对人类的心理产生了深远的影响。

起源:农耕与天文的深刻联系

最恐怖的节日通常与季节变化、天文现象以及农耕周期密切相关。在古代,人们通过观察天象和自然环境的变化来预测未来的命运,节日的设立往往基于对自然力量的敬畏与认知。例如,古代的“万圣节”起源于凯尔特人对冬季到来的恐惧。每年10月31日,凯尔特人会举行“萨温节”,这是一个迎接冬天、驱逐邪灵的节日。冬季的到来意味着黑暗、寒冷以及庄稼的死亡,这些自然现象让人类产生了对未知的恐惧。因此,萨温节不仅是农耕周期的结束,也是与死者灵魂的联系。

同样,古埃及的“亡灵节”也有类似的背景。埃及人将太阳的升起与降落视为生命与死亡的象征,每年一度的“亡灵节”中,他们会通过祭祀和仪式来安抚神灵和死者的灵魂。这个节日的设立,不仅反映了对天文现象的认知,也揭示了人类对于死亡与生命轮回的深刻思考。

传统习俗:饮食与活动中的恐惧象征

在恐怖节日的传统习俗中,饮食与活动往往充满了象征意义,揭示了人类内心的恐惧与解脱的心理需求。以万圣节为例,传统上人们会刻南瓜灯,象征驱赶邪灵,避免不幸降临。这种习俗体现了对死亡与不确定性的恐惧,同时也是人们通过仪式化的行为寻找控制感和安全感的方式。南瓜灯的光亮,象征着驱散黑暗,给予人们面对未知的勇气。

此外,万圣节的“鬼怪化妆”和“讨糖”习俗,进一步揭示了人类对于死亡和恶灵的双重心理:一方面,穿上鬼怪服装使人们得以面对恐惧,并与其共存;另一方面,讨糖行为则象征着对生命与繁荣的追求。这些活动将人类的恐惧转化为一种集体的娱乐形式,通过共同的庆祝活动缓解心理压力。

玛雅的“死神节”

玛雅文明中的“死神节”是一个与死亡和祭祀密切相关的节日。这个节日每年都会举行盛大的仪式,祭祀神灵与死者,以求来年丰收和安宁。对于玛雅人来说,死亡并非终结,而是另一种存在状态的转变。这个节日的设立,不仅反映了玛雅社会对死后世界的思考,也体现了他们通过仪式控制死亡带来的恐惧。在这些仪式中,祭司会扮演“死神”的角色,带领民众与死者沟通,借此来减轻死亡带来的焦虑。

古代中国的“中元节”

在中国,传统的“中元节”是一个祭祀祖先和亡灵的节日。根据《大元大一统志》的记载,中元节又叫“盂兰盆会”,这个节日的设立源于对死后世界的恐惧和对祖先的崇敬。古人认为,在中元节期间,地府的门会打开,亡灵将重新回到人间,寻找供奉。人们通过祭祀、焚香、放水灯等仪式来安抚祖先和鬼魂,避免他们带来灾难。这个节日不仅展示了人类对死亡的深刻思考,也透露了在面对无法避免的命运时,人们选择以文化的方式去寻找心理上的安慰和控制。

万圣节的娱乐化转变

随着时代的发展,最恐怖的节日经历了不同程度的现代转型。以万圣节为例,虽然它最初源于对死者灵魂的恐惧,但如今已经逐渐变成了一种娱乐化的节日。在现代社会,万圣节的传统活动更多地倾向于派对和装饰,而不再强调宗教或祭祀意义。这一转变反映了现代人类在科技和文明进步的背景下,对于死后世界的恐惧逐渐减弱。人们更多地通过享乐和社交来排解心理压力,恐惧的象征逐渐转化为娱乐和商机。

通过分析这些历史与现代的节日案例,我们可以看到,恐怖节日无论如何演变,其深刻的心理影响一直没有改变。它们是人类文化中的重要组成部分,承载着对死亡、未知与命运的深刻探讨,并通过独特的方式帮助人们缓解内心的恐惧。

-

-

-

-

藏族火把节:了解这一传统节日背后的农耕智慧与文化传承

藏族火把节是一个历史悠久的传统节日,盛大庆典背后蕴藏着丰富的农耕智慧和深厚的文化传承。这一节日通常在每年农历六月二十四日庆祝,标志...

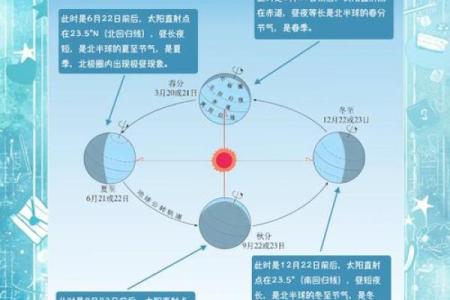

24节气 -

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 八字命理的误区:掌握这些,你可能反而能改变命运走向

- 男孩取带天字的名字:日韩风格/国学风格适配指南

- 女孩用文字取名的寓意解析及五行属性应用

- 2025年07月22日(农历六月廿八)这日子乔迁算黄道吉日不? 这日子乔迁入宅好吗

- 朝鲜族农历新年:传承与现代化的完美交融

- 揭秘生辰八字如何影响生肖,能改运吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁是上上吉时吗? 这日子乔迁入住好吗

- 男孩用茂字取名的寓意解析及五行属性应用

- 2025年07月22日(农历六月廿八)安门行不行 安装大门有没有问题?

- 2025年08月06日提车能算好日子吗? 今天提车买车是好日子吗?

- 女孩用恢字取名的五行讲究与寓意解析

- 蒙古族的盛大婚礼:节日中的传统与习俗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气