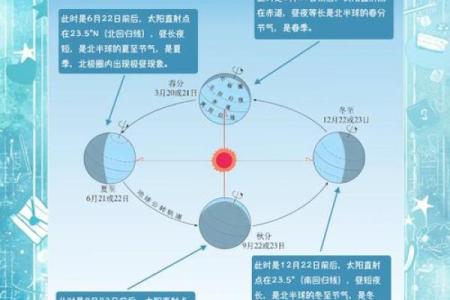

三月七号天文现象与农业生产的关系解析

每年的三月七号,天文现象和农业生产都发生着密切的联系。这个特殊的日子,是农耕社会与天文观察相结合的产物,源远流长。它不仅承载着古代农民的智慧,也影响着当今的农业生产与节令的变化。通过探讨三月七号这一天的天文现象与农业生产之间的关系,我们能够更好地理解古人如何在天文现象的引导下规划农业活动。

天文现象与农耕起源

天文现象在古代农耕社会中占据了重要位置。古人通过观察日月星辰的变化,掌握了农业生产的节奏。例如,三月七号这个日子常常标志着“惊蛰”节气的到来,这是二十四节气中的第三个节气,也是春耕的开始。惊蛰这个名字本身就体现了天文与农业的紧密联系。古人通过观察天象的变化,明确了春天农作物的播种时机,确保了丰收的保障。

在农业生产中,惊蛰是非常关键的时期,因为春雷始鸣,万物复苏,标志着农田播种的最佳时机。此时,天地之间的气息互通,农作物得到了足够的生长动力。因此,古人通过天文现象如星象、气象变化等,确定了此时是否适合耕种。这种天人合一的思想在农耕文化中有着深厚的历史渊源。

传统习俗与农业活动

随着天文现象的演变,许多与三月七号相关的传统习俗也逐渐形成。根据《农书》记载,在惊蛰到来之时,古人常进行一系列与农业相关的活动,如“打春牛”仪式。这个仪式象征着春天的开始,是驱除寒冬,迎接春暖花开的一种方式。人们通过模拟耕作牛的动作,祈求丰收。这种习俗在我国南方地区尤为盛行,特别是在江浙一带,农民会举行祭祀仪式,以求天降甘露,确保作物生长顺利。

同时,惊蛰节气时的饮食也有着深厚的文化底蕴。传统上,农民会吃一些具有清热解毒功能的食物,如梨、枸杞等,这些食物不仅能帮助人们恢复体力,还能够调整身体与自然节令的适应能力。这一传统习俗,正是通过与天文现象的密切结合,帮助古人调节生理与生态环境之间的和谐。

汉代农业与天文观测

在中国古代,天文观测不仅仅是为了预测天灾,更重要的是指导农业生产。汉代时期,天文学家通过研究日月星辰的运行规律,为农民提供了科学的播种与收获时间。汉朝的天文学家张衡,便是利用天文现象来指导农业生产的杰出代表。张衡的《灵宪》一书中详细记录了与农业生产密切相关的天文现象,提出通过观测日食、月食等天象来确定合适的播种季节。

在张衡的指导下,农民学会了根据不同天文现象的变化来调整耕作周期,避免了因季节错乱而导致的粮食歉收。这一做法对后世影响深远,成为了我国农业发展史上的重要一环。

宋代的天文与农事配合

宋代时期,农学与天文学的结合更加紧密。宋代的天文学家沈括,曾在《梦溪笔谈》中记录了许多关于天文现象与农业生产之间的联系。沈括认为,天文现象如春分、秋分、冬至等节气的变化直接影响到作物的生长周期,因此他建议农民根据这些节气调整耕作计划。沈括不仅是一个出色的天文学家,还是一位极具远见的农业专家,他的理论指导了当时农民的生产活动。

沈括还提到,天象的变化能有效帮助农民判断气候趋势,避免不必要的灾害。因此,他的研究成果在当时的农业生产中起到了积极作用,促进了农业的稳定发展。

天文现象对现代农业的影响

虽然现代农业技术日益发展,但天文现象对农业生产的影响仍然存在。例如,随着气候变化的日益加剧,农民们依然根据天文现象的变化来调整播种计划。在今天的农业生产中,虽然更多依赖气象和气候模型,但许多地方的农民仍然保留了通过天文观察来确定节令的习惯。

在现代中国,尤其是在一些农村地区,农民仍然重视“惊蛰”节气这一日子的到来,他们通过观察春雷的声音、日照时间的变化等,来决定何时耕种。这种天文与农业相结合的方式,不仅是传统文化的传承,也反映了人类与自然和谐相处的智慧。

-

藏族火把节:了解这一传统节日背后的农耕智慧与文化传承

藏族火把节是一个历史悠久的传统节日,盛大庆典背后蕴藏着丰富的农耕智慧和深厚的文化传承。这一节日通常在每年农历六月二十四日庆祝,标志...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年08月06日提车算不算好日子? 提新车吉日指南

- 殷姓女孩取蕙质兰心的名字,有什么潇洒飘逸的?

- 藏族火把节:了解这一传统节日背后的农耕智慧与文化传承

- 2025年08月03日搬家是上上吉时吗? 今天搬家入伙怎么样?

- 2025年07月22日乔迁避凶了没? 乔迁入宅适合吗?

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修是否是黄道吉日 今天装修开工行不行

- 生辰八字如何影响婚姻?解析合婚时的命理注意事项

- 2025年07月22日结婚适合吗? 今日办喜事算不算好日子?

- 重阳节的养生秘笈:如何在秋冬交替时保持健康

- 2025年08月03日搬家合良辰吉时吗? 乔迁新房合不合适?

- 星座运势暗藏玄机,今天你是否正走在误区里?

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土避凶了没? 建筑房屋合适吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气