嫦娥节日背后的养生智慧与习俗传承

农耕文化和天文知识是中国古代文明的两大支柱,它们深刻影响了节日的形成和传承。嫦娥节日作为其中的代表,不仅蕴含着丰富的文化底蕴,也反映了中国古人对天文、自然和生命的理解。通过两千多年的演变,嫦娥节日的习俗和养生智慧已经成为一种独特的传统,融入了饮食、活动和养生等多个方面。

农耕文化与节日起源

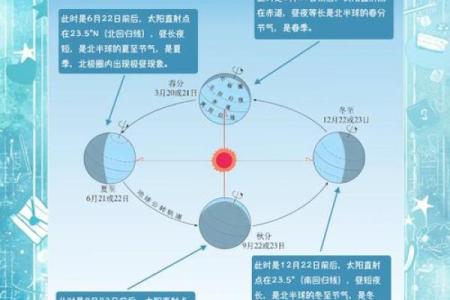

嫦娥节日的起源可以追溯到中国古代农耕文化和天文知识的结合。中国古代人通过观察天象和气候变化,逐渐形成了与自然相结合的节令活动。秋天是丰收的季节,而月亮在这个季节显得格外明亮。因此,嫦娥节日最初是为了庆祝丰收和祈求来年好运的节日。人们认为,月亮不仅是天文现象的象征,还与农耕的节令密切相关。月亮的圆满象征着丰收,古人通过这一象征寄托了对富足与团圆的向往。

在《周礼》中有记载:“秋分至,月亮大圆”,这表明古代农民在秋季月亮最圆的时候会举行祭祀活动,祈求来年有好的收成。同时,月亮的变化周期也成为了农业生产的重要参考,许多习俗的安排和农事活动都与天文知识相结合,体现了古人天人合一的理念。

传统习俗与养生智慧

嫦娥节日的传统习俗不仅仅是为了祭拜和庆祝,它还蕴含着丰富的养生智慧。古人通过各种饮食和活动的安排,达到养生保健的目的。月饼作为这一节日的重要食品,承载了古人对丰收、团圆和健康的期许。月饼的圆形象征着圆满和团聚,而其所含的各种食材,如豆沙、莲蓉、五仁等,不仅美味可口,还富含营养,有助于增强身体免疫力,抵御秋季的寒冷。

根据《本草纲目》的记载,秋季是一个干燥的季节,容易导致体内燥热和失水。此时,人们食用月饼时常搭配一些具有润肺、滋阴作用的食材,如桂花、枸杞和红枣,这些食材在帮助消化的同时,还能调节身体的内环境,达到养生保健的效果。此外,嫦娥节日的活动也常常与养生相关,如赏月、品茶、跳舞等,都是有助于舒缓压力、调节气血的活动。

唐代的嫦娥节日

唐代是中国历史上一个文化繁荣的时期,这一时期的嫦娥节日习俗已经有了相当完善的形式。据《唐书》记载,唐代的嫦娥节日不仅是一个祭月祈安的宗教活动,也成为了民间的社交节日。民间通过月亮象征丰收与团圆的理念,进行了一系列的家庭聚会和社交活动。在这个节日里,家家户户都会制作月饼,围坐一起赏月、饮酒、吟诗,寓意着人们对美满生活的追求。

在这一时期,嫦娥节日还特别强调了身心的调养和养生。许多贵族家庭会邀请医术高超的名医,在节日宴会中为大家诊脉调养,结合季节性食材调配药膳,帮助大家预防秋冬季节的疾病。这一传统习惯一直延续至今,成为现代嫦娥节日养生的典型代表。

明代的嫦娥节日

明代时期,嫦娥节日的习俗在民间更加深入人心。《明史》记载,明代的嫦娥节日有着强烈的家庭团圆色彩。这个时候,家庭成员无论身处何地都会尽量回家与亲人团聚,象征着天人合一的和谐。与此相关的养生智慧也体现得尤为突出。

明代时期,许多家庭会依据《黄帝内经》等经典中关于四季养生的内容,进行节日饮食的安排。秋季是养肺的最佳时机,因此,嫦娥节日的食物中常常包含具有滋阴润燥作用的食材,如白果、百合和银耳等,帮助增强身体的抵抗力,避免秋燥带来的不适。

融合传统与创新

进入现代,嫦娥节日的传承不仅保留了传统的文化和习俗,还融入了现代生活方式。随着人们对健康生活的重视,现代的嫦娥节日习俗更多地体现在养生的实际操作上。除了传统的月饼,人们还会根据当季的食材,制作具有健康功能的食品,如低糖月饼、素食月饼和无糖饮品等,满足不同人群的需求。

现代城市的快节奏生活使得许多家庭无法像古代一样进行大规模的团聚,但通过现代科技手段,远程视频、网络平台等方式使得亲友间的联系依旧紧密。通过这样的方式,嫦娥节日的养生与团圆的精神得以延续,不仅仅是一种文化传承,也成为了现代社会养生和亲情维护的重要途径。

起名大全

最近更新

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)是否属于开业吉日? 营业算好日子?

- 春节文化的多元化与现代应用

- 2025年07月24日动土吉利吗? 动土黄道吉日查询

- 女孩用琳字取名的寓意:从字形看吉祥象征

- 胡须命理暗藏玄机,你的命运密码竟在面部毛发中!

- 2025年07月25日开业合不合适? 今日开市做生意有问题吗?

- 如何改变你的命运?八字命理误区揭秘

- 甲申命理:命运密码与颠覆性误区,改变命运的钥匙

- 晴字取名女孩:五行相生与寓意美好的组合方案

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修有没有问题? 今日装潢算不算好日子?

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证是好日子吗? 今日登记领证好吗

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)是否为提车黄道吉日 今日买新车好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气