春耕时节:如何通过节令调整养生方法

春耕时节,是农耕社会的重要时期,也是人们调整作息与养生的关键节点。自古以来,春耕不仅是农业生产的起点,也与天文季节、人体健康息息相关。随着气温回暖、阳光渐长,春天的到来为人们带来了新的养生方法。在中国传统文化中,节令与养生有着密切的联系,而春耕时节更是一个契机,提醒人们根据自然变化调整自己的生活方式与饮食习惯。

农耕起源与春耕时节的联系

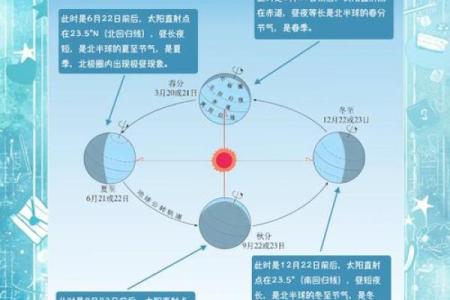

春耕时节的来临,通常意味着气温回升,白昼渐长。天文上的春分节气,也标志着阴阳平衡的开始。这一时期,是农耕社会的重要时刻,古人根据天象变化调整耕作与生活节律。农耕与节令密切相连,春耕时节的到来,提醒着人们从冬季的沉静中醒来,迎接新的生长与生命力的爆发。

从古代的农耕文明中可以看出,节令不仅决定了农田的耕种时间,也为人类的养生提供了具体指导。春分作为春耕时节的重要节令,标志着冬季的结束与春季的正式开始。人们常常根据此节令调整生活方式,注意养阳、调节饮食以及增加运动,以适应季节的变化。

春耕与养生的传统习俗

在传统的春耕节令中,人们的饮食与活动通常会发生变化,以适应大自然的节律。例如,古代在春耕期间,农民会吃一些有助于调节体内阴阳、增强体质的食物,如春笋、野菜、豆类等。这些食材不仅富含营养,还具有清热解毒、增强免疫力的作用。

同时,春耕时节也是锻炼身体的好时机。古人认为春天是阳气逐渐升发的时节,适当的体育活动有助于促进阳气的生发,增强身体的免疫力。春季流行的户外活动包括打太极、放风筝、晨跑等,既可以增强体质,又能在清晨的阳光中获得自然的能量。

王褒的春耕养生

王褒(约公元前3世纪),中国古代著名的医学家与养生学家,他在《黄帝内经》中提到,“春三月,此为发陈,天地俱生,一切俱成。”这句话表达了春天是生机勃勃的时节,人体需要适应春季的变化。王褒特别强调春季养生应注意“养阳”。根据当时的农耕社会背景,春耕是生产最为关键的时期,王褒建议人们在春天进行适当的运动,保持体内阳气的旺盛,避免因寒冷天气带来的身体不适。

春耕时期,王褒还建议人们饮食要以清淡、易消化的食物为主,以增强脾胃的功能,为即将到来的夏季储备足够的能量。

《礼记》中的春季养生

《礼记》作为中国古代儒家经典之一,也详细记录了春季养生的智慧。在《礼记·月令》篇中,春季的饮食与活动有着明确的指导。例如,在春季,食物应以新鲜的时令蔬菜为主,强调清淡饮食,避免过于油腻或重口味的食物。而对于活动,提倡的是“动如脱兔,静如处子”,即春季应该进行适当的运动和锻炼,但也要避免过度劳累。通过合理的饮食与活动,帮助人们适应春季的气候变化,保持体内的气血流畅。

春耕时节的养生实践

现代社会,尽管科技进步,生产方式发生了翻天覆地的变化,但春耕时节的养生方法仍然被许多人传承下来。如今,人们更注重春季的饮食调理与作息调整。例如,许多人选择在春季加强早晨的户外锻炼,如晨跑、登山、骑行等活动,不仅有助于增强体质,还能感受大自然带来的能量。

在饮食方面,现代人也趋向于食用更多应季的蔬菜、水果、豆类等,以帮助身体适应季节的变化。与此同时,许多现代人还注重心理养生,通过冥想、放松等方式保持身心的平衡,避免春季气候变化带来的焦虑与压力。

春耕时节的养生,不仅是对古代农耕智慧的传承,也是对现代生活节奏的调整。在当今繁忙的社会中,重新审视春季养生的意义,能够帮助人们保持健康、舒适的生活方式。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气