文化与习俗交织的一天:春日养生与祭祀仪式

春天是万物复苏的季节,也是人们重视养生和祭祀的时刻。在这一天,春日的阳光洒在大地上,温暖而充满生机。古人注重春季养生,认为这是一个调理身体、滋补气血的关键时期。与此同时,祭祀仪式作为一种文化传承,也在这个时节中占有重要地位。春天的养生与祭祀仪式不仅有着深厚的历史背景,还紧密结合了农耕文化和天文规律。

起源:农耕与天文的结合

春季养生与祭祀仪式的起源,与古人对自然规律的认知密不可分。在农业社会中,春天是农耕的开始,农业活动与天文现象有着紧密的关系。春分节气作为一个重要的节点,象征着阴阳平衡,昼夜等长。这一时刻,古人认为天地的气场达到和谐,适合进行一系列的祭祀活动,祈求风调雨顺、五谷丰登。

根据《易经》的理论,春天是“阳气生发”的季节,是万物生长的起点。因此,春季养生不仅仅是调整身体,更是与天地之气相通。古人通过食疗、运动、精神调养等方式,增强身体的免疫力,以应对春季的气候变化。

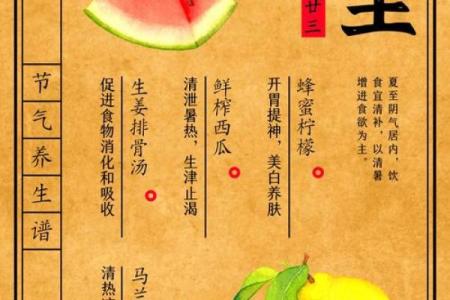

传统习俗:饮食与活动

春季养生的传统习俗中,饮食起着至关重要的作用。古人讲究“春三月,早睡晚起,卧室不要受凉”。这不仅是为了适应春季气候的变化,更是为了调养身体。饮食方面,春天要多吃一些温和、滋补的食物,避免生冷。根据《黄帝内经》中的记载,“春宜养肝”,因此,春季适合多吃一些绿色蔬菜,如韭菜、菠菜、竹笋等,这些食物能够帮助肝气的舒展,增强身体的排毒功能。

除了饮食,春季的活动也非常重要。古代的祭祀活动多集中在春天,尤其是在春分时节。祭祀仪式不仅仅是对神灵的敬畏,更是对大自然和生命的感恩。古人通过舞蹈、歌唱、献祭等方式,表达对自然的崇敬与祈求。这些活动不仅是文化的体现,也起到了凝聚人心、传承精神的作用。

春分祭祀

春分祭祀是古代中国传统文化中非常重要的一个节日。春分时节,古人会举行祭祀活动,以祈求来年丰收。在周朝,春分祭祀活动尤为盛大,朝廷和百姓都会参与。祭祀的内容包括祭天、祭地和祭先祖。通过祭天仪式,古人表达对天神的敬畏,希望天地之气能够保佑农田丰收。祭地则是为了感谢土地的养育,祈求土地能够提供充足的粮食。祭先祖则是一种家族的传统,提醒后代要尊重祖先的恩泽,延续家族的繁荣。

唐代的春日宴

唐代的春日宴,是宫廷和民间流行的一项传统活动。每年春分,唐朝的宫廷会举行盛大的宴会,邀请文人雅士、官员和百姓共同参与。这不仅仅是为了庆祝春天的到来,更是为了展示帝王的仁德与朝廷的繁荣。宴会上,官员们会吟诗作对,展示自己的才华。百姓们则通过舞蹈和歌唱,表达对美好生活的向往。春日宴的背后,体现了春季养生和祭祀文化的结合。它不仅仅是一场宴会,更是一种文化仪式,通过这种方式,古人表达了对自然和社会的深刻理解。

春日养生与祭祀的现代变迁

在现代社会,春季的养生和祭祀活动依然被许多人所重视。虽然传统的祭祀仪式可能不如古代那般盛大,但人们依然会在春分时节举行一些简朴而富有意义的活动。例如,许多人会选择在春分时节进行家庭聚会,分享春季美食,彼此传递祝福。同时,春季的养生意识也得到了广泛的普及,许多人开始注重食疗和运动,保持身体的活力与健康。

现代社会虽然科技发达,但人们对于春天养生和祭祀的传统依然没有忘记。在这个信息化的时代,人们通过各种渠道,如书籍、媒体和社交网络,学习和传承这些古老的文化习俗。无论是通过家庭聚会还是参与社区活动,春天的养生与祭祀仪式依旧在现代社会中找到了新的表达方式。

起名大全

最近更新

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)是否是开业吉日 开业吉日宜忌

- 解答命运难题:生辰八字如何影响合婚?能改运吗?

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证合不合适? 登记领证能算好日子吗

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证符不符合黄道吉日 领证结婚算好日子?

- 秦姓飘逸出尘的男孩取名,这些名字创意十足

- 揭开周笔畅命理的秘密,如何通过八字逆转运势?

- 暗藏玄机:铭仁命理如何揭示你未来的命运走向

- 钱姓取温婉娴静的女宝宝名字,这些名字超有格调

- 馨字女孩取名寓意:从文化传承看字义应用

- 反而改变命运的八字秘诀,打破你对命理的所有误解

- 范冰冰生辰八字解析:能改运吗?揭秘命运与婚配的关键

- 2025年07月24日动土适合吗? 动土修造是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气