重阳节的习俗与天文意义:九重岁月,九九归一

在中国传统文化中,重阳节自古以来便有着深厚的文化底蕴,尤其是其蕴含的天文意义和农耕文化的结合,给人们的生活带来了深远的影响。这一天不仅是一个祭祖敬老的节日,还具有独特的天文象征意义。重阳节的庆祝活动将这一天的时光与岁月的更迭紧密相连,传递着对天命、自然和生命的敬畏。

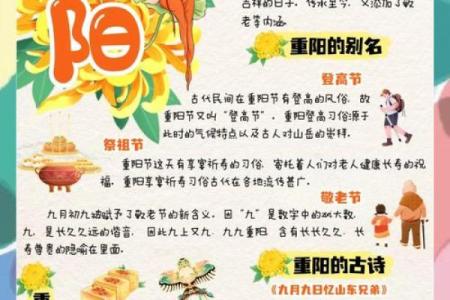

重阳节的农耕起源

重阳节的起源可以追溯到古代的农耕文明。早在西周时期,重阳便有了祭祖和祈福的习俗。农耕社会对自然的依赖使得节气变化成为了人们日常生活的重要组成部分。九月初九这一天,正是秋季的最后一个节令,农民完成了一年的农业生产,开始准备进入冬季休养生息的阶段。因此,重阳节便成为了一个总结与告别的节日,具有深刻的岁月流转和生死轮回的象征意义。

此外,九月九日,正是秋季的最高点,也是农作物生长周期中的重要节点。古人通过祭祖、祭天活动来表达对自然的敬畏,也借此机会希望获得一年的丰收和家族的繁荣。在这个时刻,天地的能量逐渐转向冬季的沉寂,意味着阳气的逐渐衰退。人们通过重阳节的活动与自然的节令进行呼应,感悟天地之间的循环变化。

天文意义:九重岁月,九九归一

天文意义上,重阳节的九九与天体运行有着密切的联系。九月九日的“九九”在数字上代表了“极限”与“完结”,象征着天命与宇宙规律的顺应。古代人通过对天象的观察,发现每逢九月,阳光逐渐偏弱,气候愈加寒冷,象征着“九重岁月”的更迭。九九归一,意味着一切又将重新开始,进入新的轮回。

这种天文意义中的“归一”体现了古人对于宇宙周期性变化的认知。天上九重天,地上九重岁月,岁月流转,万物生生不息。在这一天,许多天文现象和节气交织在一起,给人一种回归与更新的感觉。因此,重阳节不仅是对人类生命的一次礼赞,也是对天地变化的深刻感悟。

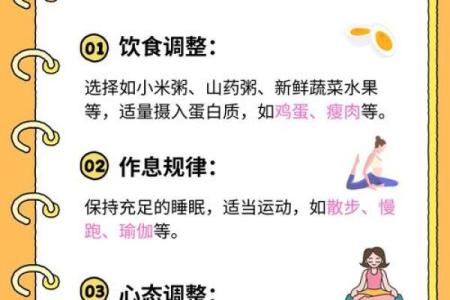

传统习俗:饮食与活动

在传统习俗中,重阳节的饮食和活动内容丰富,体现了对岁月流转的庆祝。最具代表性的食物便是重阳糕,这种糕点通常用五谷杂粮制成,象征着五谷丰登和家族的团圆。此外,菊花酒也是重阳节的传统饮品,菊花象征着长寿与清雅,酒则寓意着对祖先的敬仰和对家族的祝福。

重阳节的活动除了食物外,还有登高望远的传统,古人认为登高可以避邪消灾,象征着人们对未来生活的展望和希望。登高也常常与朋友、家人一起进行,寓意着家族的和谐与团结。这一传统不仅在古代得以延续,至今仍是许多人庆祝重阳节的重要活动之一。

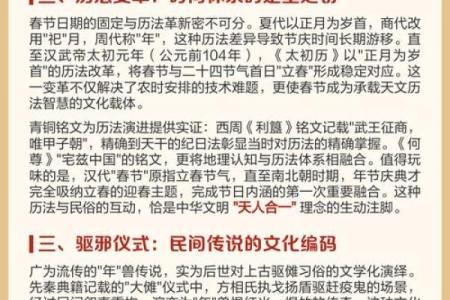

历史案例:明代的重阳节与清代的宫廷习俗

明代的重阳节尤为热闹,那时,重阳节已经成为了皇家和百姓共同庆祝的节日。宫廷中,皇帝和后宫成员都会举行盛大的登高活动,此外,还会在重阳节期间举行宴会,赏菊花、饮菊花酒,寓意着长寿与福祉。这一时期,重阳节的庆祝不仅限于皇宫,还逐渐走进了民间,成为人们日常生活中重要的一部分。

清代则注重重阳节的文化内涵,尤其是在宫廷内,举行了许多与菊花、登高相关的仪式。例如,康熙帝在重阳节期间便安排了盛大的“菊花宴”,并亲自巡视园林,赏菊花。对于民众来说,清代的重阳节在传承了古代习俗的同时,增添了更多的文化活动和社会互动,使得这一节日成为了一个具有深厚文化价值的传统节日。

重阳节的文化复兴

进入现代,重阳节的习俗在不断演变中得到传承和复兴。尤其在今天,随着人们对传统文化的重视,重阳节不仅仅是一个长久的节日,更成为了弘扬家风、尊老爱老的重要时刻。许多家庭在这一天举行家庭聚会,老年人受到特别的尊敬和关爱。与此同时,登高、饮菊花酒等传统活动仍然是许多地方庆祝重阳节的方式。

现代社会中,重阳节也逐渐成为了一个体现社会责任和人文关怀的节日。许多志愿者组织在这一天举行慰问老人的活动,通过捐赠、义诊等形式,传递着对长者的关爱与敬意。

重阳节在经历了数千年的传承后,依然保持着独特的文化韵味,不仅让我们感悟到岁月流转的意义,也让我们学会了珍惜当下,传承亲情与文化。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气