七月十四的天文现象与民间传说

七月的天气通常带有一丝暑气,却又常常在某个夜晚带来一场清凉的晚风。而这一天,恰逢天文现象与民间传说的交织之时,成为许多人心中的特殊时刻。在这一天,很多地方的人们都会依照习俗,举行一系列与这一夜息息相关的活动。它不仅仅是一个普通的日子,更是历经千年传承的节令象征。

天文现象的背后

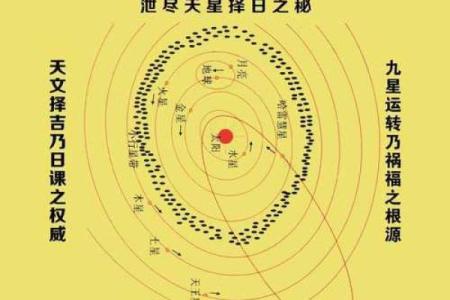

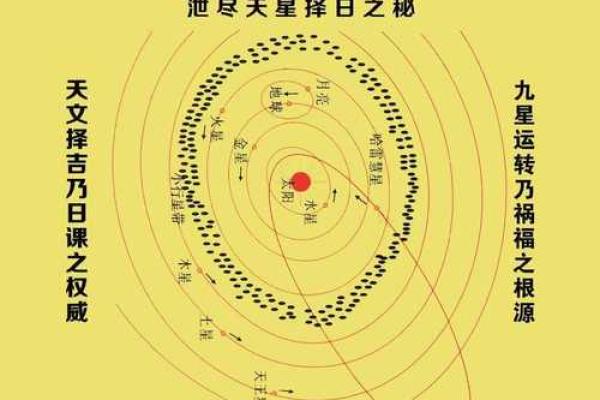

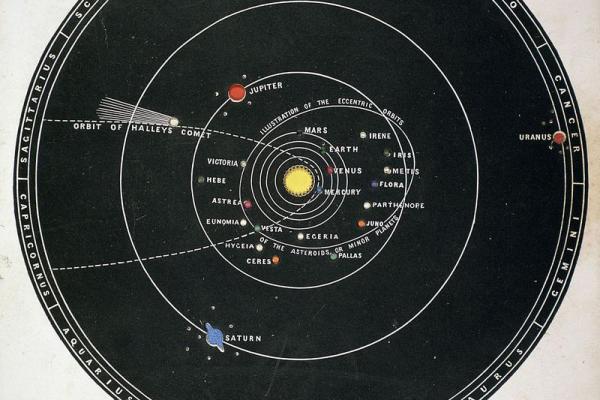

七月十四这一天,与农耕文明中的重要节气紧密相连,农民在这个时节感受到的,不只是天象的变化,还有土地上丰收与否的预兆。天文上,七月十四正值小暑节气,天文现象则与一年中最亮的星座之一——天狼星的出现紧密相关。每年此时,天狼星的亮度达到极致,成为夜空中最显眼的明星之一。这一现象在古代农耕社会中尤为重要,它象征着收获的季节到来,也预示着即将进入农忙的高潮。

天狼星的升起,一方面是自然界对农事的提醒,另一方面也承载着古人对天象的深刻理解。每一颗星星在他们的眼中,都是上天的指引。因此,七月十四的夜晚,也被许多地方的农民视为一个重要的时刻。天狼星的出现,往往与五谷丰登、家家户户的粮仓充盈密切相关,成为一年辛勤劳作的成果体现。

民间传说与传统习俗

在中国的民间,七月十四与“鬼节”息息相关。传说这一天,鬼门大开,孤魂野鬼得以返回人间,接受亲人的祭奠。为此,人们在这一天会举行各种祭祖与超度仪式,期盼亡灵得到安抚。自古以来,鬼节就承载着许多人对亡者的思念与对生者的警示,祭拜活动是主要的传统习俗之一。

每逢七月十四,沿海地区的渔民尤为重视这一节日,除了祭拜祖先外,还会以各种海鲜为供品,祭海神保佑航行平安。渔民相信,海上风浪大作时,正是那些被祭奠的孤魂借助天狼星的光辉回到人间,因此,他们会以最丰盛的祭品来安抚这些幽灵,并希望能得到好运和保佑。

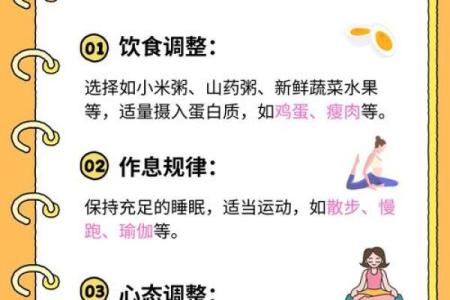

在内陆地区,许多家庭会将早晨的食物留下,给路过的乞讨者或无家可归的人吃,以此积德行善,帮助他人驱除不安。这一天的食物,通常是以素食为主,象征着清净与和谐,避免不必要的争执与纷争。传统的节令食品如“素饼”和“豆腐”常常成为七月十四的代表。

历史案例:古人如何看待七月十四

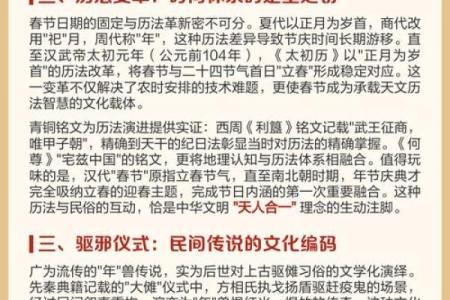

在古代的《山海经》和《礼记》中,都有关于七月十四的记载。这些记载揭示了七月十四作为农业社会的重要节点,其背后不仅是对天文现象的理解,更是对自然与人文相互作用的尊重。

例如,《山海经》提到,天狼星的升起与“鬼门”的开启密切相关,甚至有传言称天狼星的亮光是冥界的引导。通过这一天的祭祀,人们希望能获得先人和神明的庇佑。祭祀的内容不仅仅包括物质上的奉献,更多的是精神层面的寄托,祈求安宁与风调雨顺。

而《礼记》中则提到,“七月既望”是一个与农业周期密切相关的时点,这时的气候和天象变化直接影响到农作物的收成。古代农民不仅要依靠天文现象的指引来判断天气,还要根据这些现象安排农业活动。七月十四不仅是对先人的祭祀,也是对天地的敬畏,体现了人与自然的和谐共生。

从传统到当代

尽管现代科技使得天文现象不再具备以往的神秘色彩,但七月十四的传统依旧在许多地方传承下来。许多人依然会在这一天举行祭祖活动,家庭团聚一堂,共同追忆逝去的亲人。在城市里,虽然少有大规模的祭祀,但一些传统的庙会和民间活动依然吸引着大量市民参与。

在现代社会,人们对于“鬼节”的认识也逐渐多元化。除了传统的祭祀与祭拜活动,许多社区也会举办文化节庆活动,结合现代艺术与传统习俗,让年轻一代在感知历史的同时,传承这一独特的节日文化。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气