从节令看养生:如何根据节日调整饮食和作息

根据季节变换调整饮食和作息,不仅是中华文化的智慧,也在几千年的农耕文明中得到了广泛的应用。每个节令都有其独特的气候特征和养生原则,通过合理的饮食和作息安排,不仅能提升身体免疫力,还能增强体质,延年益寿。

一、春季:养肝护肝

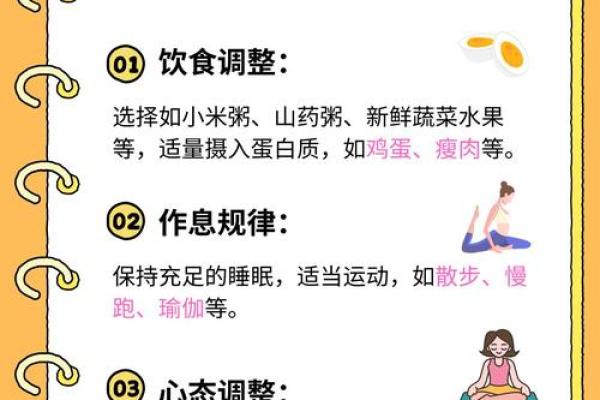

春天是万物复苏的季节,气候温和湿润,但由于春季气候多变,容易导致人体的肝气上升。因此,春季养生要以疏肝理气为主,注重饮食清淡、营养丰富。传统上,春季多吃一些有清热解毒、润肺止咳作用的食物,如春笋、菠菜、草莓等。同时,多食用酸味食物,可以调节肝气,帮助人体适应春天的气候变化。

除了饮食,作息也要特别注意。春季白天逐渐变长,晚上可以适当延长活动时间,但也要保持充足的睡眠,避免熬夜,保护肝脏的修复功能。

二、夏季:清热解暑

夏季阳气最旺,气温高,湿气重,因此,夏季的养生要侧重于清热解暑,避免过度劳累和高温暴晒。在饮食上,夏季应多吃一些清凉消暑的食物,如西瓜、绿豆汤、苦瓜等。绿豆汤不仅能够清热解毒,还有利尿作用,有助于防止夏季高温下的中暑现象。

夏季作息也要遵循一定的规律。白天要避免中午的烈日时段外出,避免过度劳累。适合进行晨跑、散步等活动,而晚上的活动要适度,避免过晚入睡,确保有足够的休息时间来恢复体力。

三、秋季:养肺润燥

秋天是一个干燥的季节,天气逐渐变凉,空气湿度降低,容易导致体内的水分流失,从而引发呼吸道疾病。因此,秋季养生的重点是滋阴润肺,防止因气候干燥引发的健康问题。在饮食上,秋季应多食用一些滋阴润燥、补肺的食物,如梨、百合、银耳、枸杞等,此外,适量的食用蜂蜜也有助于滋润喉咙。

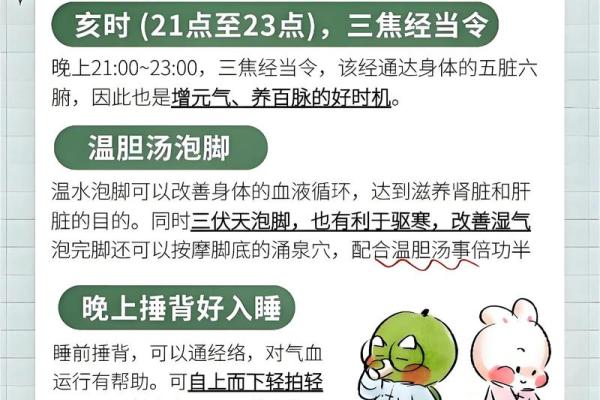

秋季是最适合做一些温和运动的季节,如瑜伽、太极等可以增加气血流畅的运动。作息上,秋冬季节的日照时间短,晚上应适当提前入睡,保持规律的作息时间,有助于增强免疫力。

四、冬季:藏养精气

冬季气温低,人体需要更多的能量来维持体温,这时候的养生应该重点关注藏养精气,保持充足的体力和精力。传统中医认为,冬季应以补肾为主,因此,食物中要增加黑色食物,如黑豆、黑枸杞、黑芝麻等,能帮助肾脏保持旺盛的生命力。

冬季作息上要注重保暖,避免受寒。适当减少剧烈运动,保持适度的体力活动,同时也要增加睡眠时间,为春季的生长储备足够的精力。冬季是身体修复的最佳时机,深度的睡眠可以帮助修复身体的免疫系统,确保在春季来临时具备更强的抵抗力。

五、历史案例:农耕文化与节令饮食

农耕文化深深影响了中国古代节令的养生观念。以《黄帝内经》为代表的中医经典,早在几千年前就提出了“顺时养生”的概念。比如,《黄帝内经》中的“春夏养阳,秋冬养阴”便清楚地阐明了四季变化与养生的关系,强调根据气候变化调整作息和饮食,以达到最佳的健康状态。

六、历史案例:天文与节令调养

在古代,天文现象与节令变化紧密相关。例如,冬至时太阳最短,白昼最短,意味着身体需要更多的休息来保存能量。古人通过天文观察来预测节气,并根据这些变化调整日常生活和饮食结构,体现了天人合一的思想。民间的冬至食补,如吃饺子、汤圆等,便是根据天文与气候变化,调整人体的阴阳平衡。

七、节令与现代养生

在现代,虽然科技发达,生活节奏加快,但节令养生的观念依然深刻影响着人们的生活方式。在现代城市生活中,越来越多的人开始注重根据四季的变化调整饮食和作息,尤其在节令时节,如春季的绿意盎然,夏季的清凉食品,秋冬季的滋补养生,成为健康生活的一部分。许多现代养生书籍和饮食计划也开始融入这些传统的智慧,提醒人们顺应自然,调整自己的生活方式。

随着时代的进步,节令养生不仅仅局限于传统观念,而是逐步与现代医学、营养学相结合,形成了更加科学、有效的养生方法。

起名大全

最近更新

- 丙子日命理中的暗藏玄机,如何从中找到自己的未来方向

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车有问题吗? 今天提车买车是好日子吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁合不合适? 乔迁黄道吉日查询

- 男孩用砚字取名:属性平衡对命理的潜在影响

- 揭秘小孩生辰八字:能改运吗?命运不同如何调理?

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修是黄道吉日吗? 今天装修开工行不行

- 2025年08月03日搬家合良辰吗? 乔迁新房算好日子?

- 面相与生辰八字,哪个更能改变命运?全面揭秘

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修适合吗? 装修是否是好日子?

- 女孩用俞字取名的五行讲究与寓意解析

- 2025年08月03日搬家合良辰吉时吗? 今日乔迁搬家有问题吗?

- 国字女孩最佳名字:结合属性的高分案例解析

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气