如何在春节中融入现代应用,保留传统文化的精髓

春节是中国最重要的传统节日之一,历经数千年的演变,融合了丰富的历史文化与习俗。从农耕文明到天文观察,再到如今的科技时代,春节一直传承着祖先的智慧与精神。在现代社会,如何在春节这一传统节日中融入现代应用,并保留传统文化的精髓,成为了值得我们深思的问题。

春节的起源:农耕与天文的交织

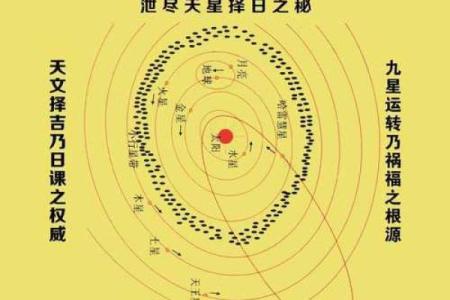

春节的起源可以追溯到农耕时代。古人通过观察天象变化与自然规律,逐渐形成了与农业生产紧密相关的节庆安排。农历新年的设定,便是依照太阳与月亮的运行规律而定的。古代的农民通过“冬至过后,春回大地”的信念,将农历新年与春天的到来联系起来,寓意着万物复苏、丰收在望。

天文学的作用不容忽视。农历的岁月和节令安排,实际上是在不断调整与天文现象的吻合中完成的。每年冬至过后,人们便开始准备庆祝新年的到来。如今,虽然我们已不再依赖天文现象来安排农耕生产,但春节这一节日,依然保留了浓厚的天文色彩。从大年初一开始,太阳的角度、昼夜的长短都象征着春天的来临,寓意着新的开始和希望。

传统习俗:饮食与活动的文化象征

春节的传统习俗,是中华民族文化传承的重要载体。每一项习俗背后,往往都蕴含着丰富的文化象征与历史寓意。

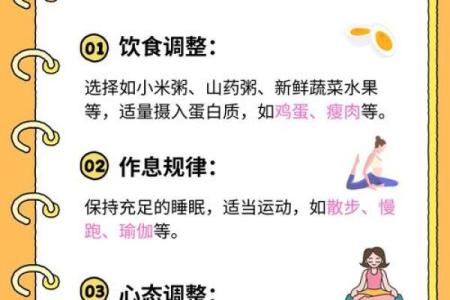

其中,春节的饮食文化尤为独特。从腊月二十九的“年夜饭”到大年初一的“团圆饭”,食物在春节中承载着深厚的家庭情感和文化寓意。饺子作为春节的传统食物,早在唐代就已成为吉祥象征。饺子的形状像“元宝”,寓意着财富和好运。而鱼,则是“年年有余”的象征,象征着生活的富足与安康。

此外,春节期间的各种传统活动也成为了与现代社会接轨的桥梁。放鞭炮、挂灯笼、贴春联,许多活动具有强烈的仪式感,体现了对过去一年辛劳的告别和对新一年美好生活的期许。在现代,虽然现代技术的进步让传统活动发生了一些变化,例如用电子鞭炮代替传统的火炮,但其中蕴含的祝福与祈愿并未改变,反而通过新的形式得到了延续。

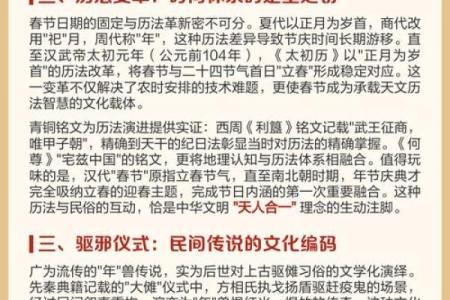

东汉时期的春节变革

东汉时期,春节的习俗开始逐步规范化。据《礼记》记载,春节的庆祝活动逐渐由祭祀演变为更加民间化的庆祝活动。那时,人们祭祀祖先,祈求丰收与平安,春节已开始显现出深厚的家族文化内涵。而东汉的节令安排中,“除夕”和“正月初一”的庆祝活动,也是奠定了后世春节仪式的基础。

这一时期,春节活动不再仅仅是农耕社会的产物,也成为了社会与家庭团聚的重要节庆。在家族关系的重视下,春节渐渐成为了传承家族文化、弘扬亲情的重要时刻。

宋代春节的社会化与文人化

宋代时期,春节的文化进一步扩展,尤其是在文人群体中,春节的庆祝方式更具文人气息。宋代的春节活动中,吟诗、赏花、写对联等形式的文人娱乐成为春节文化的重要组成部分。在这个时期,春节不再仅仅是农民的节日,文人阶层也通过自身的文化活动参与到春节的庆祝中,增强了春节的文化层次。

这一时期,春节的庆祝活动开始出现了融合地方特色的现象。不同地区、不同文化背景下的春节活动逐渐丰富多样,成为了传统文化的重要载体,逐步发展为今天所看到的多元化庆祝形式。

科技与创新的结合

进入现代,科技的发展让传统的春节习俗焕发出新的生命力。虽然许多老一辈人依然坚持着传统的习俗,但现代科技为春节带来了新的可能性。线上拜年、虚拟红包、数字春联等创新形式已经成为现代春节的一部分。

现代技术不仅为春节的庆祝提供了新的形式,也为全球范围内的中国人提供了一个更便捷、更有趣的节日体验。社交媒体的普及让春节的祝福跨越了地域限制,传统的家庭团聚在一定程度上得到了拓展与延伸。而虚拟现实和增强现实的技术,也使得春节的庆祝活动更加生动、有趣,增添了更多的现代感和互动性。

在这个信息化时代,春节不仅是一个传承千年的节日,它也在不断适应新时代的发展潮流,走向了全球化的舞台。

通过对传统习俗和现代应用的结合,春节这一古老的节日不仅保留了文化的精髓,也在现代科技的推动下焕发了新的活力。在这样的传承与创新中,春节展现了其独特的生命力和历史深度。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气