女生节日里的养生精髓:如何通过饮食调理女性体质

女性的体质通常较为复杂,受多种因素的影响,如生理周期、情绪波动、饮食习惯以及季节变化等。通过饮食调理女性体质,可以帮助调节内分泌、增强免疫力,保持健康的生活状态。尤其是在特定的节日里,古人早已总结出了很多适合女性的饮食与生活习惯,帮助她们应对季节变化和身体的特殊需求。通过深入了解这些历史背景和饮食文化,我们可以更好地把握女性体质的调理之道。

农耕与天文的起源

古代农耕文化对女性的饮食习惯影响深远。由于农耕社会节令分明,季节的变化直接影响着农业生产和人们的生活节奏。女性在农耕社会中往往承担着繁重的劳作,因此,她们的体质常常面临各种挑战。在这一背景下,古人总结出许多有益于女性的食疗方法,以应对气候的变化和生理上的需求。

中国传统的二十四节气,是古人根据天文现象和农业活动总结出来的时间节点,其中许多节气与女性的体质息息相关。例如,春季是女性“阳气生发”的时节,此时适宜食用一些温和的食材,如红枣、桂圆、枸杞等,帮助女性补充气血,增强体力。秋季则是“秋燥”的季节,适宜食用一些润肺的食材,如梨、蜂蜜、白菊花等,有助于滋养阴液,避免秋季干燥带来的不适。

传统习俗中的饮食与活动

在传统习俗中,女性的饮食调理往往与节气和节日紧密相关。以中国的“中秋节”和“冬至节”两个重要节日为例,这些节日不仅是家庭团聚的时刻,也是女性通过食疗调养体质的重要时机。

中秋节期间,很多家庭都会准备丰富的月饼和各种应季水果。此时,适宜食用一些滋补性的食物,如枸杞、山药、桂圆等,有助于女性在过度劳累和情绪波动中找到平衡,保持身心健康。而冬至节气,则是“进补”的最佳时机,传统的食补方法如进补羊肉、鸡汤等,可以帮助女性在寒冷的冬季增强体质,抵御寒冷。

这些传统的饮食习惯体现了中国文化中的养生理念,强调根据节气变化调整饮食,从而更好地调理女性的体质,使其更符合自然规律。

皇帝内经中的女性养生

《黄帝内经》是中国古代医学经典之一,其中详细阐述了关于女性养生的理论。在《内经》中提到,女性的体质具有“阴”与“阳”的平衡,强调月经、怀孕、产后等阶段对饮食和生活习惯的特殊要求。例如,在月经期间,女性的身体较为虚弱,容易失血,此时宜食用富含铁质和蛋白质的食物,如红枣、猪肝、菠菜等,以帮助补充失去的营养。在怀孕和产后阶段,女性的身体需要更多的营养支持,食物以温和、滋补为主,如鸡汤、鲫鱼汤等。

这些理论在《黄帝内经》中的详细描述,为后世女性提供了科学的饮食调理方式,也为现代女性提供了有益的养生参考。

唐代女性的饮食文化

唐代是中国封建社会的黄金时期,女性的地位逐渐提高,尤其是在饮食文化方面,唐代女性的养生理念受到了高度重视。当时,宫廷中许多女性会根据季节变化调整饮食,冬季进补、夏季清补,讲究食物的搭配与调理。唐代的医学家如孙思邈等,在《备急千金药方》一书中总结了大量关于女性饮食的方剂,提倡通过草药和食物的搭配,达到增强体质、预防疾病的效果。

例如,唐代女性非常注重食物的五味调和,特别是在饮食上讲究平衡。她们认为,饮食不仅要满足营养需求,还要遵循天人合一的哲学思想。唐代的女性常吃一些具有滋补作用的食物,如人参、枸杞、桂圆等,以调节体内的气血,保持身体的平衡。

健康饮食与生活方式

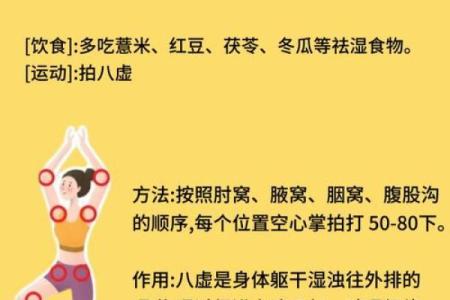

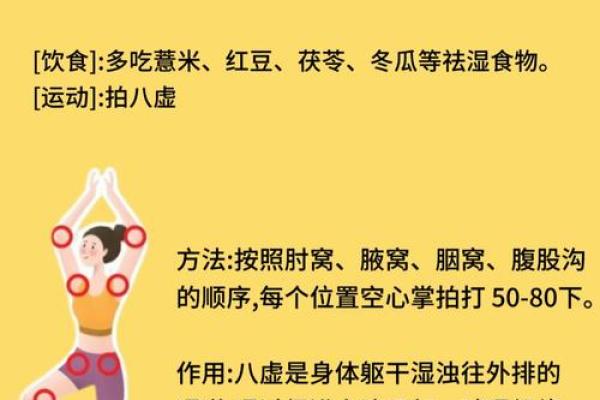

在现代,女性的饮食调理依然受到传统文化的影响,尤其是在女性节日和重要时刻。今天,我们已经不再完全依赖传统食疗法,但许多传统理念仍然被保留和发扬。许多女性通过合理的膳食和健康的生活方式来调理体质。例如,现代女性更加注重饮食的均衡和多样化,采取低脂、低糖、富含纤维的饮食方式,同时注重精神和情绪的调节,形成了一种更加全面的养生方式。

此外,许多中医养生馆和健康食品企业也结合现代科技,推出了各种适合女性的保健食品和饮品,帮助女性更好地应对工作和生活的压力,保持身心健康。

通过这些方式,女性在现代社会依然能够继承并发扬传统的饮食调理精髓,保持健康的生活状态。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气