清明节:祭祖与踏青的文化深意

清明节,是中华民族传统的重要节日之一,作为二十四节气中的第五个节气,承载着深厚的文化内涵和历史渊源。这个节日以祭祖和踏青为主要活动,不仅体现了农耕文化的深刻影响,也融合了天文、历史、宗教等多重因素,展现了中国人对祖先的尊敬与对自然的热爱。

清明节的起源与农耕文化

清明节的起源与中国的农耕文化密不可分。早在先秦时期,清明节便与农业生产密切相关。作为春季的一个节气,清明标志着气温回升、万物复苏,是农耕社会开始耕作的重要时刻。古人通过观察天象和季节变化,逐渐形成了这个节气的风俗。根据《礼记》记载,清明前后是春耕的重要时机,农民会在这时进行祭祀,以祈求丰收,表达对大自然的敬畏之情。清明节不仅仅是祭祖的时刻,更是农民与大地、与祖先之间的一种深刻对话。

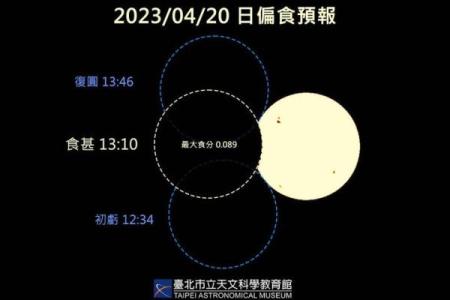

踏青与天文的关系

踏青是清明节的另一项重要传统,古人认为清明是春天的高峰时期,是大自然最生机盎然的时候。踏青不仅是对大自然的享受,也是与天文变化紧密相连的活动。根据《周易》中的天文理论,清明节期间,太阳直射地球,白昼逐渐变长,温暖的气候促进了植物的生长和繁殖,这一时期被认为是最适合外出活动的时节。古人通过踏青,既能享受大自然的馈赠,又能释放压力,放松身心。

传统习俗:祭祖与饮食

清明节的祭祖习俗自古就有,并且在许多文献中有详细记载。祭祖仪式不仅是为了纪念逝去的亲人,也是一种传承家族文化的方式。古人认为祭祀能够让先祖的灵魂得到安慰,保佑后代平安。因此,清明祭祖活动非常讲究仪式感,从清扫祖先墓地到献上食品、酒水,每一个环节都体现了尊敬与感恩。与此同时,清明节的饮食习惯也有着深刻的文化内涵。传统的清明食物如青团、艾叶粽等,都带有强烈的季节性,青团象征着春天的绿意,艾叶粽则被认为能驱邪避疫,保护身体健康。

唐代的清明祭祖

唐代的清明节活动相当盛大,文人墨客也常常借此节日发表诗文。唐代诗人杜甫在《清明》一诗中,便写道:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这首诗生动地表现了清明节期间的祭祖活动,雨丝纷纷,正是祭祖前的情景,整个氛围充满了哀思与纪念。唐代的清明节不仅是祭祖的时刻,也是各地民众进行踏青、游玩的好时光,唐代文献中有大量关于清明节踏青的记载,显现出这一节日对于人们生活的深刻影响。

宋代的清明与文化传承

宋代的清明节则更具文化深意。宋代的文人通过在清明节期间举行祭祀,表现出对家族历史与文化的尊重与传承。在宋代,不仅普通百姓,连宫廷贵族也会在清明节举行盛大的祭祀仪式。通过祭祖,人们不仅向先祖表达敬意,还通过这一仪式与历史文化进行对话。清明节的祭祖活动成为了宋代社会的一项重要文化活动,深刻影响了后来的清明节传统。

清明节的当代意义

在现代社会,尽管传统祭祖活动的方式发生了一些变化,但清明节的文化内涵依然被延续下来。如今,很多家庭会选择回到故乡扫墓,缅怀先祖。与此同时,随着社会的发展,清明节的活动形式也在发生变化,部分年轻人开始通过网络祭祖,选择不同的方式传承这份对祖先的敬意和纪念。此外,现代社会对清明节的踏青活动也赋予了更多的健康与环保意义,人们通过踏青感受自然、放松身心,享受与家人共度的时光。

清明节不仅是祭祖与踏青的传统节日,它还承载着丰富的文化符号与深刻的精神内涵。从古至今,这个节日始终在提醒人们珍惜生命、敬重自然和先人,并在不断变化的时代中保持着独特的文化魅力。

起名大全

最近更新

- 解析两人生辰八字,命运不同如何化解?

- 倪姓女孩独特风格的名字,灵韵十足的有哪些?

- 揭秘范冰冰生辰八字:能改运吗?合婚看什么?

- 2025年07月25日开业可不可以? 今天营业是好日子吗?

- 自闭症背后的暗藏玄机:八字命理能为孩子的未来带来什么变化?

- 2025年08月03日这日子搬家算黄道吉日不? 乔迁搬家行吗?

- 徐姓灵秀动人的男宝宝名字,怎么取才够响亮?

- 2025年07月25日开业是良辰吉时吗? 今天店铺开张怎么样?

- 2025年07月22日算不算安门好日子? 今日安装入户门能算好日子吗

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证合适吗 今日登记领证能算好日子吗

- 女孩用蓓字取名的寓意:从字形看吉祥象征

- 何姓取清新灵动的女孩名字,有什么高分选项?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气