冬至节:天文变迁中的祭祖意义与养生智慧

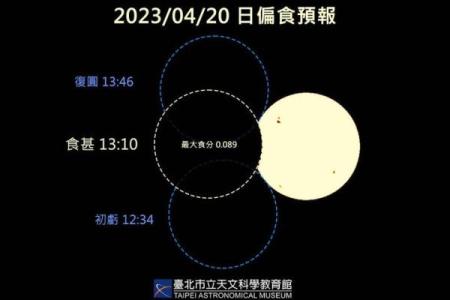

冬至作为二十四节气中的一个重要节点,早在古代就被赋予了深厚的文化和天文意义。它不仅标志着冬季的正式到来,也是古代农耕文化中一项至关重要的节气。在这个日子里,阳光直射南回归线,白昼最短、夜晚最长。冬至节的起源,深深植根于天文观测和农耕社会的需求,它的意义不仅体现在节气变化上,还融入了祭祖和养生的传统智慧。

冬至的天文与农耕背景

冬至的起源可以追溯到古代的天文观测。中国古人凭借对天体运动的细致观察,发现太阳在冬至日到达最低点,白昼最短,意味着阴气最盛,阳气将开始回升。从此,冬至成为了一个极具象征意义的节气,标志着阴阳转化、万物复苏的起点。因此,古人认为冬至是“阳气始生”的时刻,具有重要的宇宙哲学意义。

在农耕社会,冬至不仅是天文现象的体现,也是农业生产周期中的一个关键节点。冬至过后,农事活动进入冬季休整期,但农民的心态却充满了期待,冬至象征着寒冷季节的尽头,万物即将复苏,春耕的希望悄然孕育。冬至的到来让人们感受到自然周期的规律性,深知无论寒冬如何漫长,春天终会到来。

传统习俗与祭祖活动

在古代,冬至是一个重要的祭祀日子,尤以祭祖为重要的民俗活动之一。古人通过冬至祭祖,表达对先人的敬仰和纪念,也祈求祖先保佑家族兴旺。冬至祭祖的习惯流传至今,许多家庭依然在冬至这一天,进行家庭聚餐,扫墓祭拜祖先,以此传递孝道和家族情感。

冬至祭祖的形式通常简单却庄重,家族成员围绕着祖先的牌位,点香祭拜,表达对祖先的敬意。古人认为冬至日祭祖能够温暖祖先的灵魂,也为家族带来平安和好运。而在许多地方,冬至当天还有“冬至送灶”的习俗,家家户户会祭灶神,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。

饮食与活动:冬至的养生智慧

在传统文化中,冬至不仅是一个天文节气,也是养生的一个关键时刻。古人认为,冬至时节人体阳气最弱,容易受寒,因此要特别注重饮食和保暖。冬至的养生智慧尤以“进补”这一习惯最为人熟知。根据《黄帝内经》中的理论,冬季应当通过滋补身体,增强抵抗力,为来年的春夏打下健康基础。

在饮食方面,冬至食物的选择上有着浓厚的地域特色。北方地区,传统的“冬至饺子”被视为寒冷季节的重要美食,而南方地区则有“冬至汤圆”的习俗。吃饺子、汤圆的习惯,不仅富有象征意义,还能增强体内的热量,帮助抵御寒冷。

此外,冬至时节的活动也与养生息息相关。古代文人通常会借此时机参与冬季锻炼,进行如“太极拳”之类的柔和运动,既强身健体,又顺应冬季的节令,避免因寒冷而损害健康。

历史案例:古代帝王的冬至祭祀

历史上,冬至祭祀有着严格的仪式和重大的政治意义。例如,东汉时期的皇帝每年都会在冬至这一天举行盛大的祭天仪式,以祈求国家的安定与丰收。东汉的冬至祭祀不仅是对天神的崇拜,也象征着皇权的合法性,表明皇帝在大自然和天命面前的谦卑与敬畏。通过这些祭祀活动,皇帝向百姓传递了天命与国运的关系,强化了人民对统治者的忠诚与敬仰。

冬至节的生活与文化意义

今天,冬至依旧在许多地区被视为节庆时刻。在现代,冬至不仅承载着传统的祭祖活动,还融合了更多现代化的生活方式。许多人选择在这一天与家人团聚,享受美好的家庭时光。社会对冬至的理解不再仅仅停留在祭祀和养生上,它逐渐成为一个强调家庭、温暖和团结的节日。

此外,随着人们健康意识的提高,冬至的养生理念也得到了广泛传播。现代人不仅在饮食上注重保健,许多人还参与瑜伽、太极等活动,借助这些方法来调节身体,提升免疫力,适应季节变化。

冬至作为传统文化的一部分,虽经历了历史的变迁,但其天文与农耕背景、祭祖习俗、养生智慧依然深深影响着现代人的生活方式,成为连接过去与未来的重要文化纽带。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气