冬至古诗词:天文与节令交替中的温暖启示

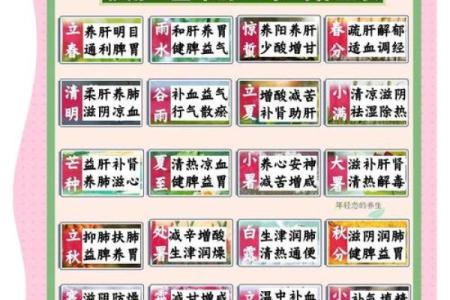

冬至,是二十四节气中的重要时刻,它不仅与天文现象息息相关,更与中国传统文化深深交织。冬至作为太阳直射地球最南端的一天,标志着白昼最短、黑夜最长的时刻。这个节气自古以来就为人们带来温暖的启示,无论是在农耕社会,还是在现代生活中,冬至都承载着重要的文化内涵。

冬至的起源:天文与农耕的交织

冬至的起源,既有天文的背景,也与农耕文化密切相关。根据天文现象,冬至时太阳直射点位于南回归线,北半球的白昼最短,夜晚最长。古人通过对天文现象的观察,发现每年这个时候,白昼逐渐变长,意味着阳光的回升。这一变化对于农耕社会至关重要,因为它预示着春天即将来临,农业生产的周期开始新的轮回。因此,冬至被视为“阳生”之日,象征着生命力的复苏。

农耕社会对冬至的重视,体现了人们对大自然规律的深刻理解。冬至之后,随着白昼时间逐渐增加,气候逐步回暖,春天的到来意味着播种和耕作的时节将至。古人把冬至当作“养阳”的时刻,强调在这个节气时,必须注重养生,为即将到来的春耕做好准备。

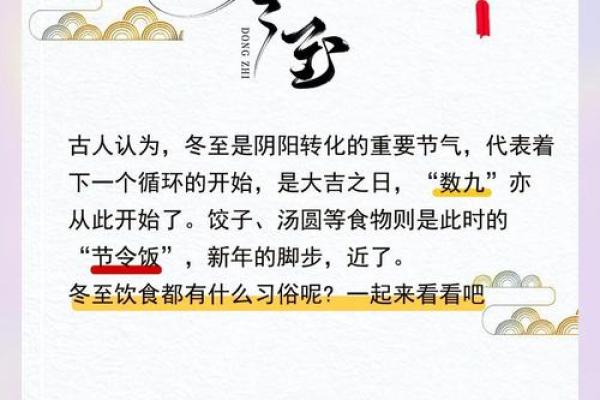

冬至的传统习俗:饮食与活动的传承

在冬至的传统习俗中,饮食与活动最具代表性,既有深厚的文化背景,也与节令的变化密切相关。古人认为冬至是阳气回升的时刻,因此在冬至这一天有“吃饺子”的习俗,尤其是在北方。这个传统习俗源于汉代,传说是医圣张仲景为了治病救人,发明了饺子,称其为“祛寒驱邪”的良方。饺子形似耳朵,寓意“驱寒保健康”,这个习俗便在冬至日逐渐流传开来。

除了饮食上的讲究,冬至时节还有一些特别的活动。许多地方有“冬至祭天”的仪式,祭天是古代农业社会的重要仪式之一。通过祭天,农民们祈求来年的风调雨顺、五谷丰登。这些活动不仅是对自然和天命的尊重,也体现了人们对生命延续与自然规律的顺应。

历史案例:南宋的冬至文化与民俗

在历史上,冬至的民俗活动不仅限于饺子的饮食习惯,还包括了丰富的文化传承。南宋时期,冬至的庆祝活动尤为盛大。这个时期,冬至被视为祭祖与祈安的时刻,许多人在这一天会祭祖、祈求福运。这一传统活动的背后,反映了对家族与祖先的尊敬,以及对未来的一种期盼。人们相信,冬至祭祖可以驱邪消灾,保佑家族平安。

冬至在南宋的民间风俗中,还体现了对节令变化的敏感。比如,在江南地区,冬至时节的饮食特别讲究“补养”与“温热”。冬至期间,江南的茶楼会推出具有养生功能的药膳,如参汤、羊肉汤等,帮助人们在寒冷的季节保持身体的温暖与健康。通过这些习俗,冬至成为了一个充满文化内涵的节令,不仅关乎生活,更关乎人的内心与精神世界。

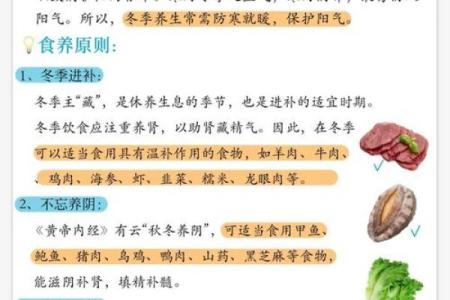

冬至与健康养生

进入现代社会,冬至的传统习俗逐渐融入到了人们的日常生活中,尤其在健康养生领域得到了广泛的传承与应用。如今,很多城市的家庭依然保留着冬至吃饺子、团圆聚会的习惯。同时,冬至作为养生的关键时节,也成为了中医养生专家提醒大家关注健康的重要时刻。

现代社会的快节奏生活,让许多人逐渐忽视了传统节令的重要性。然而,随着健康养生理念的兴起,越来越多的人开始关注冬至这一节气对身体健康的影响。许多养生书籍与电视节目都推荐,在冬至时节,适宜进行适量的运动,并配合养生食品,以提高身体的抵抗力与适应寒冷的能力。此外,一些传统的冬至活动,如家庭聚会、冬至祭祖等,也帮助现代人保持与传统文化的联系,增强家族凝聚力。

通过这些现代传承的方式,冬至不仅仅是一个节令,更成为了人与自然、人与家族之间情感联系的纽带,体现了文化的延续与生命的温暖。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气