端午节习俗背后的养生智慧与健康指南

端午节的历史与习俗,不仅承载着千年的文化底蕴,更是与人们的健康养生紧密相连。从农耕社会的生存智慧,到天文变化对人体健康的影响,再到今天如何传承这一文化,端午节的习俗背后蕴含着深刻的养生理念。

农耕与天文的结合

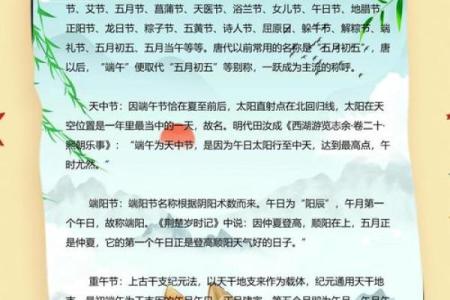

端午节的起源,最早可以追溯到农耕时代。古人将节气与天文现象结合,端午节恰好位于夏季的转折点。夏至前后的节气变化对人体的影响是显著的,端午节是炎热夏季的开端,人体的阳气开始逐渐上升。在此时,古人强调通过端午节的习俗来调节身体与环境的适应,保持健康的平衡。

古代农业社会对天文、气候的变化异常敏感,而这直接关系到农田的种植与收成,节令的更替也自然影响了民众的身体状况。根据《黄帝内经》中的观点,夏季阳气旺盛,容易引发内热,因此需要通过饮食、活动等方式疏通体内的热气,维持身体的和谐。

端午节饮食与活动的养生智慧

端午节的传统饮食与活动也是健康养生的重要体现。粽子作为端午节的传统食品,虽然味道丰富,但它的食材和制作过程也蕴含了古人对健康的考量。粽子以糯米为主,配以不同的馅料,如红豆、肉类等,口感丰富,营养均衡。糯米在传统中医中有补脾益气、润肠通便的作用,尤其适合体虚者食用。然而,由于粽子属于热量较高的食物,适量食用可以帮助提供能量,但过量则可能导致胃肠负担。因此,端午节期间,吃粽子时应注意搭配清淡食物,避免油腻过重。

此外,端午节的活动如赛龙舟、挂艾草、佩香囊等,都是为了驱邪避病,调节身体的气血循环。赛龙舟作为一种传统体育活动,既能够增强体力,又能通过水上的竞争活动调节情绪,释放压力,提升心肺功能。挂艾草和佩香囊则是为了驱除夏季的湿气和邪气,艾草在中医中有驱风散寒、解毒的功效,有助于增强体质,避免夏季湿气入侵。

屈原的身世与节令之病

端午节的起源故事中,屈原的悲壮身世和节令的关联也是不可忽视的。屈原自杀投江的时间,恰逢端午节。根据《楚辞·离骚》的记载,屈原深知自身健康不佳,他的身体因长期忧虑与过度劳累而变得虚弱。在端午节前后的季节变换中,屈原的健康状况每况愈下,这种季节性的变化加重了他体内的阴湿之气,最终导致精神和身体的双重崩溃。这一历史事件,也让端午节成为了反思身心健康、警觉季节变化的重要时刻。

药草与端午节的保护作用

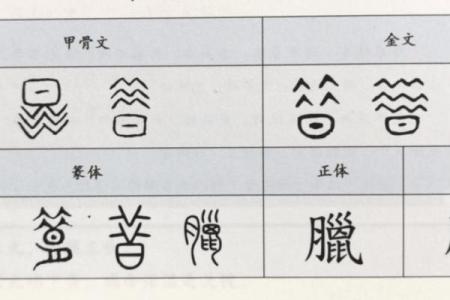

另一个值得注意的历史案例是端午节与药草的关系。在古代医学中,端午节的习俗中常见的草药,如艾草、菖蒲等,都具有药用价值。艾草被认为具有驱邪、保健的功效,在端午节时挂在门上、佩戴在身上,是为了避免疾病入侵。古代的养生观念强调“顺应四时”,特别是在节气交替时,调节体内的气血是保持健康的关键。

这些药草的使用,不仅是文化传承,更是对季节变化和人体反应的细致观察。古人深知不同的季节有不同的健康问题,端午节通过使用草药来调节身体,恰恰体现了对自然环境的尊重和对人体健康的呵护。

现代的传承与健康应用

今天,端午节的传统习俗依然在社会中得到广泛传承。现代医学和养生学对这些传统习俗也给出了新的解释。例如,端午节期间的粽子,虽然成为了一种节日食品,但营养学家建议人们可以根据个人体质选择合适的粽子类型,避免过度摄入糖分和油脂。现代的龙舟赛依然作为一种全身锻炼的活动被人们所喜爱,不仅增进了体能,还促进了团队合作精神。

同时,端午节期间的药草与香囊文化也被融入了现代健康保健理念。艾草、菖蒲等药草,不仅在传统节日中得以应用,在现代社会中也逐渐成为家庭常备的保健材料。中医养生提倡根据四季变化调整生活方式,端午节的习俗便是一种生动的表达。

这些传统习俗,在现代社会中不仅仅是节日的象征,更是健康生活的一部分,提醒着我们在繁忙的现代生活中,也要关注节令变化,适时调整饮食与生活习惯,保持身体和心理的平衡。

起名大全

最近更新

- 2025年08月16日是否适宜订婚? 今天定下婚约是好日子吗?

- 余字五行属性详解:男孩取名的相生相克原理应用

- 戴姓男孩有涵养的名字,有哪些新颖之选?

- 八字命运密码:如何通过命理破解人生暗藏玄机

- 童姓女孩清新淡雅的名字怎么取更有格调?

- 姓宗叫什么豁达从容的名字好?男孩名字灵感大合集

- 2025年07月22日(农历六月廿八)安门合适吗? 安装大门吉日指南

- 谢霆锋命运密码背后的惊人秘密:你不可不知的命理误区

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚合不合适? 适合办喜事吗?

- 如何通过生辰八字改变命运?命运不同的八字解析

- 舒姓温润谦和的女孩名字,有哪些温婉可人的?

- 2025年07月22日结婚能算好日子吗? 今日办婚礼吉利吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气