腊月文化探源:从腊祭到年终的文化符号

腊月,作为中国传统农历年中的最后一个月份,不仅是岁末的象征,更承载了深厚的文化意义。从古代的腊祭到如今年终的庆祝活动,腊月文化经历了漫长的发展与演变,逐渐融入了人们的日常生活,成为一种特殊的文化符号。

腊月的起源:农耕与天文的交织

腊月的起源可以追溯到中国古代的农耕文化和天文观测。农历腊月正值冬至之后,是一年中最冷的时节,也是农闲时期。古人通过天文观测确定季节变化,特别是冬至这一重要天文节气,标志着太阳的回升和新一年的循环开始。因此,腊月有着“岁终”的象征意义,代表着对过去一年的总结和对未来一年的期许。

在古代,腊月还与农耕密切相关。腊祭是当时农耕社会的重要仪式,主要用于祭祀天地、祖先和五谷神,祈求新的一年丰收安康。这一传统的起源,除了天文和农耕的结合外,还体现了人们对自然的敬畏以及对农业生产的依赖。腊月的祭祀活动中,祭品丰盛,讲究礼仪,传承至今,腊祭成为了年终祭祀的代表之一。

传统习俗:从饮食到活动的年末仪式

腊月的传统习俗丰富多彩,最具代表性的便是腊八节和腊月二十四的“祭灶”活动。

腊八节源自佛教的腊八节日,但在中国民间,它演变成了庆祝丰收、驱寒祈安的传统节日。腊八节当天,人们会煮腊八粥,粥里加入了红枣、花生、桂圆等各种食材,象征着五谷丰登,五福临门。腊八粥不仅是冬季寒冷中的温暖慰藉,更是腊月文化的一部分,它体现了对祖先的敬仰以及对家人平安幸福的祈愿。

而腊月二十四的“祭灶”活动,至今仍被许多家庭延续。这个传统起源于民间信仰,认为灶神是家宅的守护神,祭灶活动旨在送灶神上天汇报一年的家务状况,以祈求来年家中平安、丰收。人们会烧香、献供品,甚至有时会在灶台上涂上甜蜜的糖分,象征着“甜甜蜜蜜”的来年。

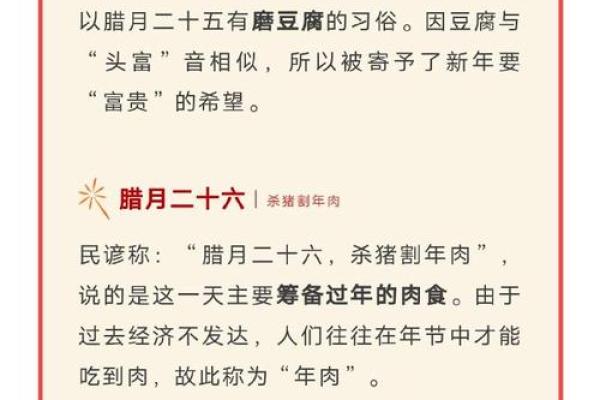

除了这些传统的饮食和祭祀活动,腊月也是人们团聚的时刻。随着春节的临近,家家户户忙着打扫卫生、贴春联、准备年货。这些习俗反映了腊月的节庆氛围,也象征着新的一年的开始。

历史案例:古代腊月的祭祀与庆典

第一个历史案例来自《礼记》。书中提到,古代的腊月祭祀是非常庄重且讲究的,腊祭的举行往往有专门的祭祀人员负责,祭品包括肉类、酒、五谷等,祭祀仪式严格按照礼制进行。这种祭祀活动既体现了对天地祖先的敬畏,也展示了古人通过仪式表达的集体记忆和文化认同。

另一个历史案例则与唐代的腊月庆典相关。唐代诗人白居易在其《腊日》中描述了腊月时节节庆的氛围,文中提到“腊梅花开,香气四溢”,展现了腊月节庆中的欢乐与祥和气息。同时,唐代的腊月不仅是农民祭祀的时刻,还是官府进行年度考核和选拔的时段。这个时期,政治与民间的活动交织在一起,形成了独特的腊月文化景观。

腊月文化的延续与创新

如今,腊月文化依然在现代社会中传承。虽然传统的腊祭已不再是主流,但腊月作为年终的象征,依然保持着浓厚的文化氛围。尤其是春节前的各类活动,如年终大扫除、贴春联、年夜饭等,都是腊月传统的一部分。这些活动不仅是对过往一年的告别,也是迎接新的一年新的开始。

现代社会的腊月文化更注重家庭和谐与社会责任感,许多人通过捐赠、帮扶等方式,将传统的年终精神延续至今日。腊月不再只是一个季节性的符号,它融入了人们对幸福生活的追求与对未来的期望。

腊月文化的传承与创新,不仅展现了中国古代社会的智慧,也见证了现代人对传统文化的重视与尊重。在快速变化的时代背景下,腊月作为文化符号,依然保持着其独特的魅力与价值。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气