天文奇观,节日祝福寄星空

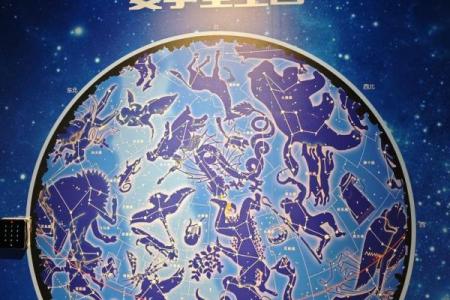

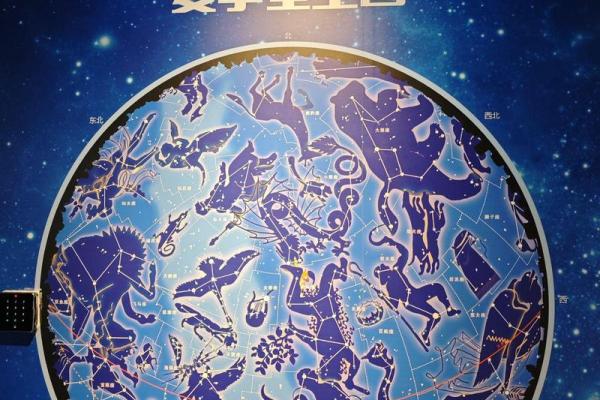

古人一直通过天文现象来指引农耕与生活,其中某些天文现象和节日习俗紧密相连,形成了历史上独特的传统文化。天文学不仅仅是科学的探索,也与节日的形成密切相关。不同的天文事件激发了人们的敬畏和想象力,许多节日也由此而生。今天我们便从天文奇观和节日祝福的角度,带您走进星空背后的故事。

天文奇观的起源——农耕与天文的结合

早在几千年前,天文现象对人类的生产活动影响深远。农耕社会的生产活动需要根据季节变化来调整,天文现象便成为了这一调整的指引。以中国古代的“二十四节气”为例,天文与农业的紧密结合,不仅反映了人类对自然规律的认知,也体现了人类对天地神明的尊崇。例如,“冬至”节气,标志着太阳直射地球南回归线,是北半球白昼最短、夜晚最长的一天。古人认为这是天地转折之时,因此冬至成为了一个具有重大意义的节日,代表着阴阳交替、天人合一的哲学思想。

传统习俗与节日庆祝——饮食与活动

随着时间的推移,天文奇观与节日习俗逐渐结合,形成了特定的庆祝活动和饮食传统。冬至作为传统的节日之一,许多地方都有吃饺子、汤圆的习俗。北方地区常吃饺子,寓意“捏住岁月,团圆富贵”;南方则有吃汤圆的习惯,象征着“团团圆圆,合家欢乐”。这些饮食习俗与天文现象息息相关,是人们通过对天文现象的敬畏和美好期许,融入到日常生活中的智慧体现。

在活动上,冬至这一天,许多地方会举行祭天、祈福的仪式,祭天的目的是为了祈求来年的丰收与安康。这些活动不仅仅是为了庆祝一个天文现象的发生,更是人类通过文化和习俗向自然表达感恩和期望的方式。

历史案例——古代与现代的传承

第一个历史案例来自中国古代的“春节”,它的起源与天文现象密切相关。春节的日期是根据农历的春节来确定的,农历是与月亮的运动周期密切相关的。春节作为新一年的开始,象征着日月更替与岁月更新。古人通过观察天象,确认农历的第一天,并在这一天举行祭祀与庆祝活动,迎接新一年的到来。春节的庆祝活动包括放鞭炮、贴春联、吃年夜饭等,这些传统活动至今仍然是中华文化的重要组成部分。

第二个历史案例则来自西方的“圣诞节”,虽然它的宗教背景与天文现象并无直接联系,但其庆祝活动的日期——12月25日,是根据天文学推算出来的。圣诞节的设立与古代“冬至”节气有着相似之处。冬至是太阳最远离地球的一天,而12月25日则象征着太阳逐渐回升,白昼开始变长,代表着希望与重生。因此,圣诞节的意义与冬至节有异曲同工之妙,它传递着对光明的期待与对新生的祝福。

现代传承——天文奇观与当代节日的联系

现代社会虽然科技发展迅速,但节日与天文奇观的结合仍然深刻影响着人们的文化生活。现代的“元旦”是全球范围内庆祝新年的节日,虽然这个节日的设立并非直接源于天文现象,但许多地区仍然会根据日历与天文现象来决定庆祝的方式。比如,一些国家会根据冬至的日期来安排大型庆祝活动,纪念太阳的回归,象征着新的一年的开始。

随着天文技术的发展,人们对于星空的认知不断加深,现代的节日活动也开始融入更多与天文有关的元素。例如,流星雨和月全食等天文现象已经成为当代社会节日庆祝的一部分。人们在这些特殊的日子里,仰望星空,许下愿望,寄托着对未来的希望与祝福。

这些天文现象的庆祝,不仅仅是为了享受奇观,更是人类对于自然和宇宙奥秘的好奇与敬畏的表现。这些传统通过世代相传,赋予节日更加深刻的意义,也让我们在享受美好时光的同时,感受到宇宙与自然的伟大与神秘。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气