农历七月大暑:养生与节令食品的智慧

大暑节气的到来标志着夏季最为炎热的时段的开始。在中国传统文化中,节气与养生有着紧密的联系,而大暑作为一年中最热的时期,养生的智慧和与之相关的节令食品成为了人们生活中的重要组成部分。大暑的养生不仅仅体现在饮食的选择上,还反映了古人根据天文、农耕等自然规律制定出的智慧。

大暑的起源与天文变化

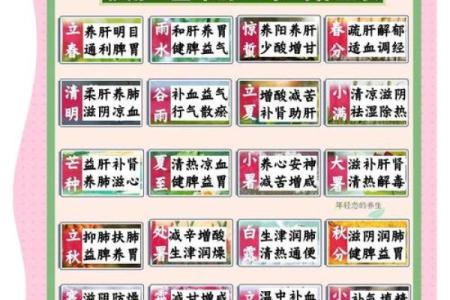

大暑作为二十四节气中的第12个节气,通常发生在公历7月23日左右。其名字“暑”字本意即为炎热,而“大暑”则意味着极度的炎热。这一节气源于古代人类对天象的观察和总结。大暑时,太阳正处于黄经120度,太阳的直射使得地面温度达到一年中的最高点。这一时段的高温和持续的湿气,加剧了人体的负担,因此在古代,尤其是农耕社会,人们通过各种方式来调节与应对酷暑。

古代的农耕社会中,人们以农业为生,而大暑恰逢夏季农作物生长的关键时刻。此时,农民忙碌于田间地头的劳动,但也必须注意防暑降温,保持体力,保证农作物的收成。因此,大暑不仅是气候变化的标志,也是农事活动的一部分。

传统习俗中的饮食与活动

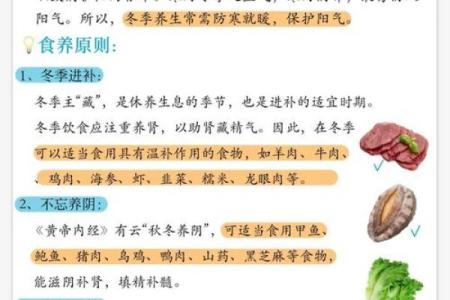

在大暑期间,传统的饮食文化和习俗应运而生,帮助人们应对酷热、保持身体的健康。大暑时节,人们尤其注重“清热解暑”这一核心理念。根据《黄帝内经》的记载,夏季属火,火旺容易伤阴,因此应以清凉、滋阴、补气为主。

大暑节令食品通常包括绿豆汤、苦瓜、莲子、桃子等具有清热解毒作用的食材。例如,绿豆汤自古以来便是大暑时节的传统食品,其具有清热解毒、消暑降温的效果。人们常用绿豆汤与冰糖煮制,既能降温,又能清热,有助于消除夏日的暑气。

除了食物,传统的夏季活动也具有降暑作用。民间流传着在大暑节令举行的“送凉”活动,许多地方会举行“送清凉”的活动,邀请亲友一起乘凉,享受避暑的时光。这种活动不仅是一种社交方式,也让人们在炎热的天气中得到精神的慰藉。

历史案例:唐代与明代的养生智慧

在历史上,大暑的养生智慧并不是一成不变的,不同的时代根据时代背景的不同,养生方式也有所变化。

唐代是中国文化的鼎盛时期,医药学也得到了长足的发展。在唐代,关于大暑节令的养生方术被记录在《本草纲目》中,书中指出夏季养生应侧重清热解毒,补充体力。此时,人们已经将食疗作为养生的一部分,甚至在宫廷中,皇帝也会根据节气的变化制定相应的饮食政策。在唐代,大暑时节有“竹叶煮凉茶”和“瓜果饮料”这类解暑食品,食材多以清凉、滋润的瓜类和草药为主,帮助身体应对外界的热气。

明代时,大暑的养生不仅仅停留在食疗方面,更多地融入了民间的生活智慧。明代医家李时珍在《本草纲目》中提到,夏季阳气最旺,气血流通速度较快,人体易受暑气侵袭。此时,人体需要多吃清凉的食物,保持体内平衡,避免因过度劳累或饮食不当导致中暑或体虚。

与时俱进的养生理念

在现代,尽管社会的节奏和生活方式发生了巨大变化,但大暑的养生智慧仍然被人们传承并发扬光大。现代社会的人们依然注重食疗和夏季养生,尤其是在大暑节气时,许多城市的餐馆和食品店都会推出清凉解暑的特色食品,如凉皮、绿豆汤、冰镇水果等。

除此之外,现代社会更加注重科学养生。通过对人体生理需求的科学研究,人们了解到大暑时节应特别注意补充水分和电解质,避免因大量出汗导致身体失衡。因此,现代的饮品中往往添加了电解质成分,帮助人们在享受清凉的同时,保持体内的水分平衡。

在一些健康类节目和社交媒体上,越来越多的养生专家也在推广针对大暑时节的饮食和运动建议,帮助公众理解如何科学合理地调节身体,保持良好的体力与精神状态。

大暑节令所蕴含的养生智慧,跨越了时代的界限,不仅仅是一种传统的延续,更是一种随着时代变化而不断创新的生活方式。

起名大全

最近更新

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证算不算好日子? 登记领证算不算好日子?

- 八字命理深度解读:改变命运的关键误区你是否已经避开

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证是否大吉? 领证结婚吉日宜忌

- 雪字取名寓意女孩:结合八字的吉祥名字解析

- 2025年08月20日装修避凶了没? 今日装修开工吉利吗?

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证趋吉避凶了吗? 今日登记领证好吗

- 李字男孩取名:寓意美好且符合五行的名字推荐

- 姓任有新意的男孩名字,如何取才显独特?

- 2025年07月22日安门合不合适? 安门是好日子吗?

- 2025年07月24日动土合良辰吉时吗? 动土建房算好日子?

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚算不算好日子? 提亲合适吗?

- 2025年07月22日乔迁能算好日子吗? 今日乔迁入宅吉利吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气