农历新年的节令风俗与养生宝典

农历新年,作为中国传统节日之一,历来受到广泛的重视。其节令风俗与养生宝典,既与农耕文化、天文知识息息相关,也深深植根于中国古代的文化传统与典籍中。通过解读农历新年的起源、传统习俗以及现代的传承方式,我们可以更好地理解这一重要节日的文化内涵。

农耕与天文的渊源

农历新年的起源可以追溯到远古时期,农耕文化在其中占据了重要地位。在古代中国,农业社会的节令划分与天文现象紧密相关。冬至是天文周期中的重要节令,标志着阳气的开始回升,日照时间逐渐延长。从这一点来看,农历新年定于冬去春来的时节,不仅符合自然规律,也与农耕社会的生活周期紧密相连。

而根据《淮南子·天文训》的记载,天文现象的变化直接影响着农业生产和人民的生活。春天是播种的季节,迎接新春象征着新的耕作周期的开始。古人通过祭祀活动、祈求丰收,来表达对自然界的敬畏以及希望得到庇护的愿望。这一传统,也通过农历新年的各类习俗得以传承。

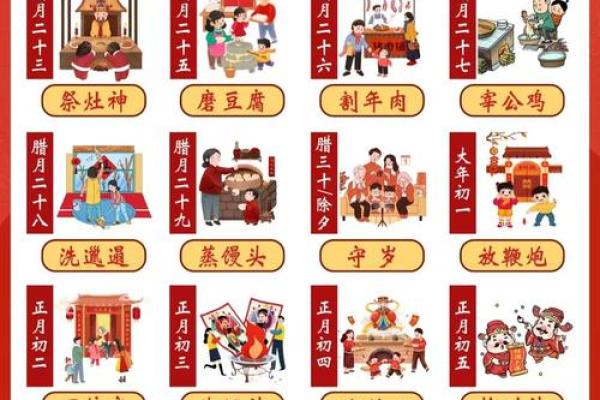

传统习俗中的饮食与活动

农历新年作为家庭团聚的时刻,各地的传统习俗丰富多样,其中饮食和活动尤为重要。首先,传统的春节饮食往往包含了丰富的象征意义。比如,饺子形似元宝,寓意财运滚滚;年糕寓意步步高升,象征着生活的逐渐进步;鱼的发音与“余”相似,代表着年年有余。食物的选择与制作,不仅仅是为了满足口腹之欲,更寄托着对未来的美好祝愿。

除了饮食,春节期间的各种活动也成为了传统的重要组成部分。舞龙舞狮、放鞭炮、贴春联等活动,都是为了驱邪避祟,祈求来年的平安和顺利。例如,贴春联的习俗源于古代“桃符”的传说,认为春联可以驱赶邪鬼,保卫家宅安宁。古代《左传》中提到,“新岁为序,五福并至”,其核心就是通过这些活动来庆祝新的一年到来,迎接福运。

历史案例:两则传统的传承

在中国历史上,农历新年的节令习俗不仅仅局限于仪式和饮食,更与民众的生活息息相关。例如,唐朝的“元旦”习俗,即便是盛世时期,朝廷也会举行盛大的宴会,并通过赠送年礼来表达祝福。《大元大一统志》中有记载,元旦时,民众会以最丰盛的宴席款待亲友,寓意着新的一年开始的丰收与富贵。这种送年礼、祝福亲朋的习俗,至今在中国许多地区得以传承。

另一个历史案例可以追溯到宋代,《宋史·礼志》记录了当时官民共庆农历新年的盛况。除了常规的祭祀活动外,百姓会在春节期间举行盛大的“春耕祭”,感谢自然界的恩赐,祈求风调雨顺、五谷丰登。这一习俗体现了农耕文化中对自然和生命的崇敬,以及通过集体活动来凝聚社区力量的思想。

现代的延续与创新

进入现代,农历新年的节令风俗和养生宝典也在不断与时俱进。现代人更加注重春节期间的健康养生,这与古人重视节令养生的思想相一致。在《黄帝内经》中,有关于“春令养生”的理论,强调春天是阳气复苏的季节,适宜“养阳气”,因此要避免过度疲劳,保持良好的作息和饮食习惯。

现代社会的春节习俗,依旧传承着古老的文化,但也融入了现代元素。例如,许多家庭现在会选择旅游过年,体验不同的春节庆祝方式,这也反映了现代人对节日的多样化理解。同时,越来越多人开始关注春节期间的健康饮食,减少油腻食物的摄入,注重食材的多样化和营养平衡。

农历新年的节令风俗与养生宝典,不仅仅是对过去传统的延续,也是现代人生活方式的一部分。无论是传统的饮食与活动,还是现代的健康理念,都在提醒我们,春节不仅是一个节日,更是与自然、文化和健康息息相关的重要时刻。

起名大全

最近更新

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土是良辰吉时吗? 今天动土怎么样?

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证合不合适? 今日登记领证好吗

- 2025年07月25日是否符合开业吉日? 今日开张算不算好日子?

- 端午节的文化传承与养生智慧

- 2025年08月16日订婚行吗? 这日子订婚好吗

- 2025年07月22日安门是好日子吗? 安门算好日子?

- 2025年08月20日装修是好日子吗? 装潢房子吉日指南

- 风字男孩取名寓意:从历史典故看字义传承

- 苗姓文雅大方的男孩名字

- 2025年08月16日订婚行不行 定下亲事吉日宜忌

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修可不可以? 装修是否是好日子?

- 2025年07月22日安门选的是良辰吉时吗? 装大门行吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气