中秋节的传统文化与天文奥秘

中秋节是中国传统的重要节日之一,每年农历八月十五,家家户户都会举行团圆庆祝活动。这一天不仅是亲朋好友相聚的时刻,还与天文、农耕等文化背景紧密相连。中秋节的文化内涵深厚,蕴含着中国古人的智慧和对自然的敬畏,也通过一系列传统习俗得以传承。

中秋节的起源

中秋节的起源与古代农耕文化有着密切的关系。在中国传统农耕社会,农民根据天象和气候变化来安排农业生产活动,秋季是丰收的季节,因此有了庆祝丰收的需求。中秋节的庆祝活动,便是借着这一天的月圆之夜,表达对自然、对土地的感恩之情。农民会举行祭月仪式,祈求丰收和家人的平安。

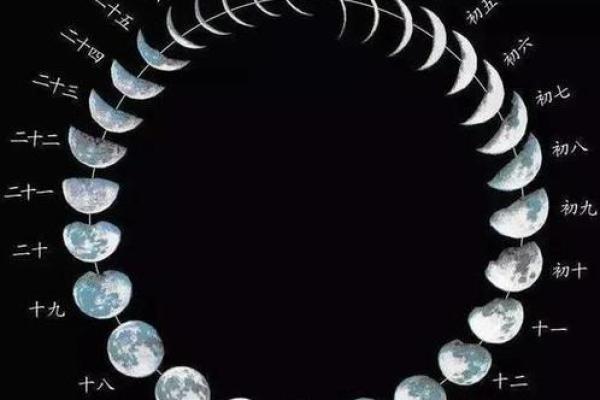

天文背景也是中秋节的重要起源之一。古人通过观察天象,发现农历八月十五前后,月亮最圆最亮,成为了人们心中的“团圆”象征。月亮的圆满象征着家庭的和谐与团聚,这也为中秋节的文化内涵奠定了基础。

传统习俗与饮食文化

中秋节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的便是赏月和吃月饼。赏月活动最早可以追溯到唐代,成为人们表达思乡之情和对自然景象崇拜的方式。在这一夜,亲朋好友齐聚一堂,围坐在月下,或品茶,或品酒,畅谈家国情怀,感受团圆的喜悦。

月饼作为中秋节的传统食品,已有上千年的历史。月饼的形状象征着圆满,寓意着家人的团聚。月饼内的馅料也各具特色,有豆沙、莲蓉、五仁等,体现了中国食文化的丰富性和多样性。古代人们送月饼的行为,也有着特殊的意义,月饼象征着亲朋之间的祝福,传递着美好的祝愿。

唐代的“月下独酌”

唐代诗人李白在其《静夜思》中提到“床前明月光,疑是地上霜”,描绘了他在中秋之夜的孤独与思乡之情。这一诗句不仅反映了古人对月亮的独特情感,也体现了中秋节时人们常常在月下独自沉思、感怀的情景。李白的诗作把个人情感与天文景象结合在一起,成为中秋节文化的重要一环。

唐代时,月亮的象征意义逐渐深入人心,尤其在诗词和绘画中,月亮成为了人们心灵的寄托。中秋节的庆祝活动也因此成为文人雅士的重要场合,他们在月光下吟诗作对,表达对亲友的思念和对美好生活的向往。

宋代的“祭月”活动

宋代时期,祭月活动已经成为了中秋节的重要组成部分。宋代的皇宫和民间都举行祭月仪式,向月亮神祈求平安与丰收。皇帝会亲自主持祭月仪式,百官参与,民众也会通过焚香、献果等方式表达对月亮的敬仰与感恩。这个时期的祭月活动非常隆重,并且深刻影响了后代的中秋节庆祝方式。

在宋代的《梦中月下》中,月亮被赋予了更多的文化意义,人们认为月亮不仅是天文现象,更是文化、哲学和情感的象征。这一时期的祭月仪式,也为中秋节的传统习俗注入了更多的宗教和哲学元素。

亲情与团圆的象征

在现代社会,中秋节的传统习俗并未因时代变迁而消失。相反,随着交通的便利和信息的普及,更多的人选择回到家乡与亲人团聚,体现了“团圆”这一核心价值。无论是都市中的高楼大厦,还是乡村的寂静月夜,家人们在中秋之夜的聚会,依旧是这一天最温馨的画面。

现代人对月饼的创新也使这一传统食品焕发了新生,月饼的形状和口味更加多样化,满足了不同年龄段和地区人们的口味需求。与此同时,一些城市还会举办月光晚会、赏月活动等,吸引了大量的市民参与,月亮依然是团圆和幸福的象征。

中秋节的传统文化与天文奥秘,从古至今,一直与中国人民的生活息息相关。它不仅承载了农耕文化的深厚底蕴,还融入了天文学的奥秘,成为了一个承载亲情、团圆和祝福的节日。

起名大全

最近更新

- 颠覆传统:如何通过弘易堂八字命理预测改变命运密码

- 2025年08月16日这日子订婚是否黄道吉日? 定下婚约合适吗?

- 女孩取带玲字的名字:前后字搭配的吉祥度解析

- 2025年07月22日乔迁合不合适? 入新宅黄道吉日查询

- 男孩用耀字取名:最佳五行搭配组合推荐

- 2025年07月24日(农历六月三十)算不算动土好日子? 建筑房屋算不算好日子?

- 2025年08月16日订婚合适吗? 定下婚约算好日子?

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚可不可以? 今日定下亲事好吗

- 壤字男孩最佳组合名字:五行平衡与寓意美好的范例

- 女孩用寻字取名:互联网时代的寓意传播力分析

- 不为人知的命运误区,韦千里八字命理告诉你如何反而改变命运

- 2025年08月16日订婚是黄道吉日不? 定下婚约黄道吉日查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气