满族传统节日背后的农耕文化与天文智慧

满族是一个拥有悠久历史与深厚文化的民族,传统节日承载着丰富的农耕文化与天文智慧。节日的背后,不仅蕴含着对天地自然规律的尊重,也体现了人与自然和谐共生的哲学理念。通过解析满族传统节日的起源、习俗和历史案例,我们可以更好地理解这些节日如何承载和传递农耕文化与天文智慧。

节令变化与农业起源

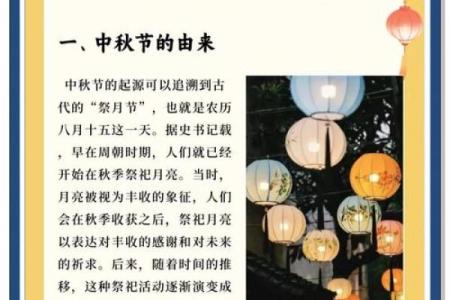

满族的传统节日大多与农业生产密切相关,尤其是播种、收获等农事活动。早在清朝时期,满族人民就通过节令来指导农业生产。传统节日常常是在特定的季节里举行,既是对自然变化的感知,也是为了提醒农民何时开始耕种、何时收割。比如,春耕时节的“清明节”,在这一天,满族人民会祭拜祖先,祈求风调雨顺,庄稼丰收。清明节的起源便与春耕密切相关,正是春季播种的时节,农民们借此机会向祖先祈求保佑。

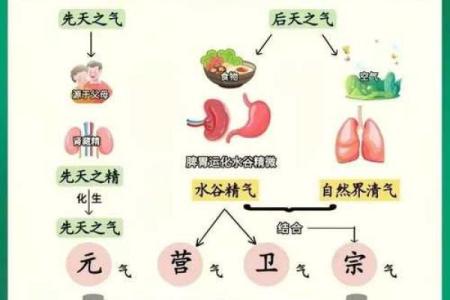

除了节令的变化,天文智慧在节日的选择和庆祝活动中同样起到了重要作用。满族人民深知天文与农业的关系,月亮和太阳的周期性变化对农事活动的安排有着直接影响。每年的冬至节便体现了这一点,冬至是太阳一年中最短的一天,象征着寒冷的冬季即将过去,春天的希望开始萌发。满族的冬至节,既是祭天祈安的日子,也为来年的农业生产定下了节奏。

传统习俗与农耕文化的联系

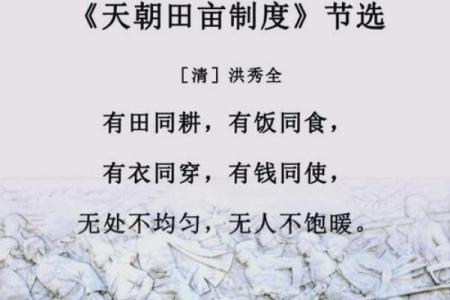

满族传统节日的习俗大多包含了与农耕相关的元素。饮食方面,许多节日的食物都具有强烈的季节性特征。以“丰收节”为例,满族人民会在此节日中享用糯米、红枣、豆类等食材,这些食物在传统农业中象征着五谷丰登。丰收节的庆祝活动通常围绕祭祖、感恩大地展开,满族人民通过这一天的仪式,表达对自然和土地的感激之情。

活动方面,满族的传统节日常常伴随着舞蹈、歌唱等庆祝形式。尤其是“秋收节”,这一天是农忙结束后的休整日,满族人民会通过舞蹈来表达对大自然的敬畏和感恩。传统的“秧歌舞”便是一个典型例子,它起源于农田劳作中的庆祝形式,旨在祈求来年丰收,舞蹈中的动作也常常模仿农耕的姿态,体现了人与自然的紧密关系。

历史案例分析一:农历新年的农业意义

农历新年是满族最重要的节日之一,传统上,农历新年具有深刻的农耕文化背景。在这一天,满族人民通过祭祖、打扫家园等活动来迎接新的一年,寓意着辞旧迎新、祈求来年农田丰收。农历新年的习俗中有着诸如吃饺子、挂春联等象征意义,饺子形状像元宝,象征着财运亨通,春联则是祈求风调雨顺。

这一节日的起源与天文也密不可分,农历新年恰逢冬季的结束和春季的开始,象征着新的农耕周期的到来。满族人民通过这一节日的庆祝,标志着农业生产的一个新周期,表达了对大自然周期变化的敬畏与感知。

历史案例分析二:冬至节与天文智慧

冬至节作为满族的一个重要节日,其背后蕴含着天文智慧的深刻寓意。冬至节当天,太阳最短,意味着冬季的严寒即将过去,春天的复苏即将到来。在农耕文化中,冬至是播种的前兆,象征着新的农业周期的开始。满族人民通过在冬至节进行祭天活动,表达了对天命的顺应与敬畏,同时也祈求来年的农田能够得到上天的庇佑。

冬至节的传统习俗包括吃饺子、祭祖等,其中的食物象征着团圆和丰收。而饺子这一传统食物,更是满族人民借此节日祈求家庭和谐美满、农田丰盈。

满族节日的现代意义

随着社会的发展,满族的传统节日逐渐融入了现代生活,但这些节日背后的农耕文化与天文智慧依然得到了传承。如今,许多满族人依旧会在传统节日中举行祭祖、祈丰收等活动,虽然现代农业生产方式已发生了巨大变化,但这些节日的文化内涵并未改变。特别是在一些满族社区中,农历新年和冬至节等传统节日仍然是家人团聚、传承文化的重要时刻。

在现代,节日的庆祝不再仅仅依赖于农耕,而是成为了民族认同和文化传承的重要途径。通过节日,满族人民继续感受和传承着祖先与大自然之间的独特关系。

起名大全

最近更新

- 分姓名:测试如何与通过八八字字解析解析婚:姻如何运通过势合婚?看命运不同?

- 2025年08月16日这日子订婚算黄道吉日不? 定下亲事能算好日子吗

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修合适吗? 装修新房有问题吗?

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)是否为订婚黄道吉日 订婚行吗?

- 生辰八字能改运吗?合婚时这些关键因素决定你们的未来!

- 姓刁取温柔敦厚的名字,男孩名字怎样取更有气质?

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚可不可以? 提亲有问题吗?

- 2025年07月22日乔迁避凶了没? 今日入宅行吗?

- 女孩用萱字的寓意:现代视角下的品格与修养象征

- 启字取名男孩:从字形字义看人生祝福与期许

- 想给祁姓男孩取大气的名字,有什么好点子?

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家有没有问题? 搬家入伙是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气