正月初一的节日饮食与养生之道

每逢农历新年,家家户户都沉浸在浓厚的节日气氛中,正月初一的到来象征着新一年的开始。这个重要节日不仅是团圆的时刻,也伴随着众多的传统饮食与养生习惯,深刻影响着人们的健康和生活方式。这些习惯的形成,既有农耕文化的深远影响,也有天文观念的指引,构成了独特的节令文化。

农耕文化与正月初一的节日饮食

正月初一作为春节的第一天,是农耕社会中最为重要的节令之一。在古代农业社会,人们对自然的依赖非常深刻,尤其是依赖天时、地利进行生产。正月初一正值冬春之交,这时天气寒冷,农田尚未开始耕种,人们通常选择在家中进行祭祀和团聚。通过丰富的节日饮食来祈求新一年的丰收与安康。正月初一的餐桌上,常见的食物包括鱼、年糕、饺子等,这些食物不仅寓意着吉祥,还与农耕社会的生活密切相关。

鱼在春节期间是必不可少的菜肴,因为“年年有余”的寓意让人们希望每年都有富足的收成。年糕则象征着“年年高升”,意味着在新的一年中,生活会更加美好,事业会步步高升。饺子则代表着财富和好运,其形状像元宝,寓意着财源滚滚来。正月初一的饮食,不仅是对食物的享受,更是对未来一年的美好祝愿。

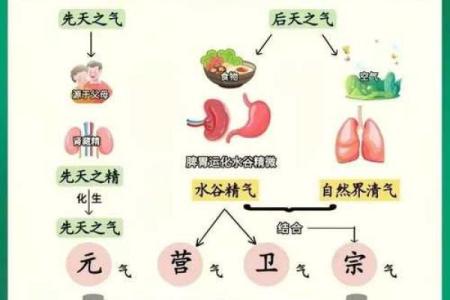

天文观念与正月初一的养生智慧

天文观念对春节习俗的影响不可忽视。正月初一的选择,恰恰与天文中的“元日”有关。古人认为,元日是太阳回归的时刻,象征着光明和生机的开始。因此,正月初一也是一个象征着恢复生气、滋养身体的日子。在这一节令里,养生观念被深入地融入到日常饮食和生活中。

《黄帝内经》曾提到,“春夏养阳,秋冬养阴”,这一养生哲学体现了与季节变化相适应的生活方式。在寒冷的冬季,正月初一时节,阳气尚未完全恢复,养生的重点就是补充身体所需的温暖和营养。因此,食材的选择上多以温补为主。例如,常见的“汤圆”就具有温补脾胃的功效,而姜茶和羊肉汤等也是常见的节日饮品和菜肴,这些食物通过促进血液循环和驱寒,帮助人们在寒冷的天气中保持健康。

历史案例:清代宫廷的节日饮食与养生

清代时期,宫廷的节日饮食和养生方法对百姓生活有着深远的影响。每年春节,宫廷内外都会进行盛大的宴会,菜肴的选择繁多,讲究色香味俱全。清代的宫廷御膳不仅重视食材的搭配,还对食物的养生功效有着严格的要求。例如,宫廷宴席上常见的“八宝饭”不仅是节日的佳肴,还含有滋补的食材,如红枣、桂圆和莲子等,这些食材能够补血养气,增强体质。

另外,清代宫廷也注重节日期间的作息规律和健康养生。在正月初一这一天,宫廷内部会安排合适的膳食和养生茶品,以调和气血、增强身体抵抗力。宫廷的养生观念强调顺应季节变化,注重食疗与休息的平衡,这一理念至今仍影响着现代人的饮食习惯和养生理念。

春节饮食与健康养生

随着社会的发展,现代人对春节的饮食习惯进行了许多创新和传承。尽管许多人已经不再像古人那样依赖天文和农耕知识来安排节日活动,但春节的饮食和养生智慧依然延续至今。如今的春节,许多家庭依然保持着传统的饮食习惯,尤其是在家族聚会时,正月初一的桌上常常摆满了象征吉祥和丰收的食物。

与此同时,现代人更加注重食物的营养搭配和健康,正月初一的养生理念也逐渐向科学化发展。例如,传统的饺子、年糕等食品,在保留原有吉祥寓意的基础上,越来越多地被融入了低脂、低糖、富含膳食纤维的健康食材。食物的种类更加丰富,且更注重搭配均衡,兼顾了美味和健康,传承了传统饮食的精髓。

在节日养生方面,现代人也开始注重科学的作息和合理的运动,避免暴饮暴食。人们逐渐认识到,节日养生不仅仅是饮食上的节制,更是生活方式的调整与适应。因此,正月初一的节日养生,不再仅仅是食物的选择,更是全方位的身体调养和生活方式的综合体现。

起名大全

最近更新

- 禄神误区大曝光:你知道的命理真相或许完全颠覆!

- 噶丹·桑耶节:探秘藏传佛教与传统宗教习俗

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚是良辰吉时吗? 办喜事吉日宜忌

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土趋吉避凶了吗? 动土修造是否合适宜?

- 合婚看什么?如何根据生辰八字缺火给男孩起名?

- 误解与真相:男孩头顶凤凰旋命理如何改变命运?

- 男孩取名字带风字:文化内涵与现代审美的融合

- 生辰八字能否改运?解析命运中不可忽视的细节

- 2025年08月20日是否符合装修吉日? 今日装修动工好吗

- 2025年07月25日开业是黄道吉日不? 开市做生意算不算好日子?

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证算不算好日子? 今天登记领证怎么样?

- 纳西族的春耕节:天人合一的农业庆典

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气