清明节祭祖与春耕的节令交替

清明节的到来,标志着春天的深入与农耕季节的开启。每年的4月4日或5日,春光明媚,气温适宜,正是农田播种的最佳时机。这一天,农民不仅忙于春耕,还会进行祭祖活动,缅怀先人,祈求丰收。在清明节的背后,隐藏着千年传承的文化与自然节律交织的深厚内涵。

农耕与天文的结合

清明节的时间与春耕密切相关,这一节令的设定,源于中国古代的天文与农耕文化。清明作为二十四节气之一,是春天的第五个节气,表示气温升高、雨水增多,正是农作物生长的关键时期。古代农耕社会依赖天文的指导来安排播种与收获。根据《史记》的记载,清明节正是春耕开始的标志,农民此时会播种早稻和其他作物,以期获得良好的秋收。

在古代社会,清明节是农业劳作的重要节点,气候温和、土壤湿润,适合播种,成为与祭祖活动同步进行的农忙时节。祭祖的活动与农业周期的节令交替相辅相成,既体现了尊祖敬宗的传统,也象征着通过劳作与祈愿,获得神灵的保佑,确保农田丰收。

传统习俗:祭祖与春耕活动

清明节的传统习俗可追溯至周朝的“寒食节”,这一节日的形成与春秋战国时期的“春祭”密切相关。在这一天,人们不仅要扫墓祭祖,还会进行一系列祭祀活动,表达对先人的敬仰与思念,同时祈求土地神和先人保佑,确保田地丰收。

祭祖的形式上,家家户户会清扫祖先的墓地,摆放供品,焚烧纸钱,以示对先人的怀念与尊敬。与此相伴的,还有清明节的饮食传统,如吃青团、蛋糕等。这些食物寓意着新生与希望,象征着春天的繁荣与生长。而春耕活动也在这一天的节令交替下展开,农民们通过精心耕耘,期待这一年的丰收。

此外,清明节期间,民间还有踏青、放风筝等活动。踏青是与春耕相结合的习俗,寓意着人们在大自然中获得新生的力量,寄托着春天的生机与希望。放风筝则是一种祈愿活动,象征着将不幸与厄运抛向天空,迎接一个更加顺遂的未来。

历史案例:三国时期的“扫墓祭祖”与春耕同步

在中国古代史中,许多历史人物与清明节有着紧密的联系。三国时期,曹操便是在清明节期间,亲自主持扫墓祭祖的活动。在《魏志·曹操传》中,曹操不仅每年都参与扫墓祭祖,还特别注重与百姓共同庆祝清明节。在这一天,曹操会安排祭祀和春耕活动,展现了他对农耕的重视和对祖先的敬仰。

在曹操时代,春耕和祭祖被视为国家兴旺的两个重要环节。通过祭祖活动,表达对先人的敬意,同时也寄托着希望丰收的愿望。曹操的这一做法不仅强化了政治权威,也在民间推动了节令的传承,使得祭祖和春耕成为民众不可或缺的日常。

乡村复兴与节令文化的结合

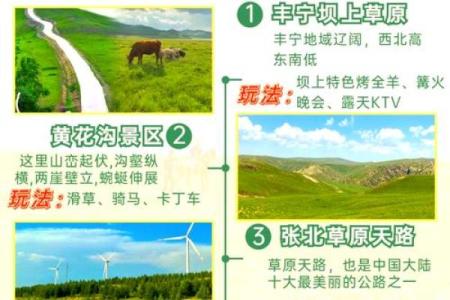

进入现代,随着城市化进程的加速,许多传统习俗逐渐淡化,但在一些乡村地区,清明节的祭祖与春耕活动依然保留着浓厚的传统色彩。特别是在一些农耕地区,清明节不仅是祭祖的时刻,也是春耕启动的时机。通过这种节令的交替,农民们在忙碌的农田中感受到祖先的庇佑,传承着千百年来的农耕智慧。

近年来,随着乡村振兴战略的实施,一些地方通过举办清明节祭祖活动,不仅增强了文化自信,也带动了农村经济的发展。比如一些乡村会组织群众参加清明节的扫墓与祭祖活动,配合农业生产、农业文化节等项目,形成了富有地方特色的春季庆典。这样的活动不仅传承了传统节令,也促进了农民对农业的热情与对土地的尊重。

清明节作为一个传统节令,它既是一种对祖先的怀念与敬仰,也是一种与自然规律相契合的农业活动。在这一节令的交替中,祭祖与春耕交织在一起,象征着人类与自然、与历史的紧密联系。

起名大全

最近更新

- 2025年08月03日搬家是否大吉? 搬家入伙合不合适?

- 通过李嘉诚生辰八字看命运走向,能改运吗?

- 钮姓优美韵的男宝宝名字,这些名字超有内涵

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土有没有问题? 今日建筑房屋好吗

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证是好日子吗? 今日领证有问题吗?

- 2025年07月22日安门是否大吉? 安门吉日宜忌

- 2025年07月25日开业是上上吉时吗? 今日开张算不算好日子?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)能否作为安门黄道吉日? 安装入户门行不行?

- 杨蓉的八字命理误区:你也可能误解了自己的命运

- 宇字五行属什么?男孩取带宇字的名字技巧

- 解析生辰八字婚姻算命,能改运吗?

- 申子辰命理中的五大误区,你是否也陷入了命运的陷阱?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气