秋收的象征与农耕节庆

秋天是一个丰收的季节,万物渐渐成熟,农田里的作物迎来了一年一度的收获时刻。在这个季节里,人们不仅迎接丰收,还通过各种活动表达对大自然和土地的敬意。秋收的象征与农耕节庆,往往与农业文化紧密相连,体现了古人对天地、对农业的尊重与感恩。

起源:农耕与天文的结合

秋收节庆的起源,既与古代农耕文化密不可分,也与天文现象紧密联系。古代中国的农耕社会,依赖于天时地利的变化来决定种植与收获的时机。秋季是农作物进入成熟期的季节,秋收节庆正是与这一天文和气候变化相应的文化活动。农历中的“秋分”是一个重要的节气,它不仅标志着白昼与黑夜的平衡,也预示着大多数作物的成熟和即将收获。

在古代,秋分节日通常与祭祀活动结合,人们通过祭天、祭地来感谢自然的馈赠。这个时节的节庆活动体现了农业社会对自然变化的敏感与尊重,也蕴含着丰富的天文知识。中国古代的农民通过观察天体运行规律,掌握了适宜的耕作与收获时机,秋分就是这个周期中的关键节点。

传统习俗:饮食与活动的融合

秋收节庆的传统习俗,往往围绕着饮食与活动展开。在古代,秋收后,农民会在村庄里举行祭祖、祭天等活动,以感谢上天的恩赐。祭祀活动一般以丰盛的食物为主,其中包括丰收的农作物以及秋季的特产。比如在一些地方,人们会吃柿子、葡萄、苹果等水果,象征着秋季的丰盈和圆满。

此外,秋收节庆期间,许多地方会举办丰收宴、舞龙舞狮等活动,以庆祝农田的丰收。通过这些活动,人们表达对自然与土地的敬畏,同时也通过欢庆的方式凝聚社区的力量,增进村民间的情谊。许多传统的秋收节庆活动,往往还有着祈求来年农业丰收的寓意。

周朝的秋祭

在中国历史上,秋季的祭祀活动可追溯到周朝时期。周朝时期,秋祭是最为重要的节庆之一。秋祭不仅是对自然的感谢,也是对祖先的敬畏。周代的秋祭活动,通常包括祭天、祭地、祭先祖等仪式,祭品则多以丰收的农作物和牲畜为主。这一节庆不仅涉及农业,也融合了当时的天文知识与宗教信仰,体现了天人合一的哲学思想。

秋祭的开展,是周朝社会秩序的一部分,反映了农耕文化与天文、宗教信仰的紧密联系。在这些节庆活动中,秋天的收获象征着天命的馈赠,而人们通过祭祀来回报自然和先祖的庇护。

唐朝的秋收节庆

唐朝时期,秋收节庆变得更加丰富多彩。唐代的秋分节庆不仅包括祭祀活动,还有许多民间的娱乐活动。唐代的秋分节庆,往往与“中秋”一同举行,且其中的文化内涵也深受天文知识的影响。古人通过对月亮变化的观察,将月亮的盈亏与丰收的季节紧密联系在一起,因此“中秋”与“秋收”有着非常紧密的联系。

在唐朝,秋季的节庆气氛非常热烈。人们不仅进行祭祀,还通过诗歌、歌舞等形式表达对秋天的赞美与对丰收的庆祝。唐诗中有许多关于秋季的描写,其中不乏对秋天农田丰收的歌颂,反映了那个时期人们对自然与丰收的崇敬。

农耕文化的复兴

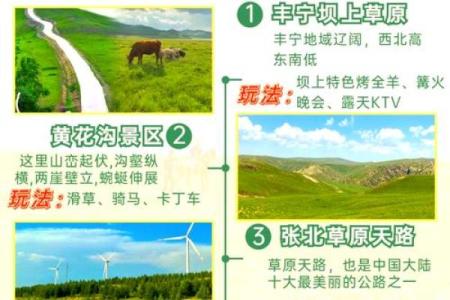

随着时代的变迁,现代社会对秋收节庆的关注不仅停留在传统的祭祀与娱乐活动上,还在更广泛的层面上开展了对农耕文化的复兴。如今,许多地区仍然保留着秋收节庆的传统,并融入现代元素,如农产品的展销会、农业科技的展示等,这些活动不仅传承了传统的农耕习俗,也展示了现代农业的发展成果。

在一些地方,秋收节庆已成为一个旅游和文化活动的盛会,吸引了大量游客和参与者。这种节庆形式的变化,既保留了传统文化的精髓,也使其焕发出新的生命力,成为连接历史与现代、传承与创新的重要纽带。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气