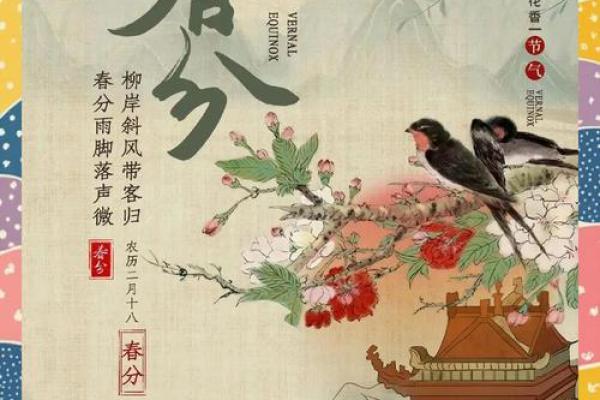

农耕与天文交织的传统节日之美

每到农历的不同节令,传统节日便带着浓郁的农耕气息和天文变迁的影子,映射出先民们与自然的和谐共生。在这片广袤的土地上,古人通过对天文现象的观察和对农耕周期的实践,创造了一个又一个富有象征意义的节日。这些节日不仅是对季节的礼赞,也成为文化与历史的重要承载体。

节令的起源:农耕与天文的交织

中国的传统节日多与农耕活动和天文现象密切相关,特别是在古代农业社会,节令不仅仅是时间的标志,更是生存的依据。以春节为例,春节是农历新年的开始,标志着一年的农耕大幕拉开。春节的日期是根据天文历法推算出来的,它通常发生在冬至之后的第二个新月。这一时刻,太阳回升,昼夜平衡,预示着冬季的结束和春耕的开始。

在古代,农民根据天文现象的变化来调整农时,春节这一节日便充满了丰收的希望。古籍《周礼》曾记载,天文观察为农事活动提供了重要的指导,天文历法不仅影响播种与收割,也决定了节庆的举行时机。天文学家通过观测天象,推算农历,使农耕生活与天体的运动有机结合,从而塑造了一个与自然节律紧密相连的社会。

传统习俗:饮食与活动的天人合一

传统节日的习俗大多与农耕生活息息相关,而这些习俗的背后,亦藏着古人对自然与天文的理解与敬畏。例如,在春节期间,除夕夜的团圆饭象征着新一年的开始,食物的选择也有着深厚的农耕与天文象征意义。饺子是春节餐桌上的必备佳肴,形似元宝,寓意着“招财进宝”。而吃年糕、吃鱼等习俗,也都与祈求年年有余、丰收和家族团圆密切相关。

此外,春节的各类活动,如舞龙、舞狮、放鞭炮等,都有着驱邪祈福的功能,展现了人与天、人与自然的互动关系。古代农民相信,节日的活动能够祈求天神的庇佑,确保来年的农耕顺利。这些活动不仅仅是娱乐与庆祝,更是传承了古人对宇宙万象和自然规律的深刻理解。

端午节与天文的联系

端午节作为中国传统的节日之一,其来源与农耕和天文现象紧密相连。根据《左传》记载,端午节源于古代的五月五日,是纪念屈原的节日,但其背后的农耕起源同样不可忽视。古代的农民将端午节视为“防疫祈安”的日子,端午节的日期正是夏季即将来临,气温升高,湿气重,正是各种病虫滋生的时节。通过祭天、赛龙舟等活动,人们试图通过这种方式抵抗灾祸和病疫。

从天文角度来看,端午节恰逢夏至前后,太阳开始直射北回归线,白昼最长,夜晚最短。这一现象被古人认为是阳气最旺盛的时刻,象征着生命力的蓬勃。赛龙舟和吃粽子的习俗,实际上是对这一天文变化的敬畏与庆祝,寓意着除旧迎新,迎接阳气的复苏。

中秋节与天文的结合

中秋节的起源可以追溯到古代的祭月活动。在古代,月亮被认为是女性的象征,农民在秋季收获后,举行祭月活动,感谢月亮给予的丰收和庇护。中秋节的日期通常在农历八月十五,这一天是秋季最圆的满月,象征着丰盈与团圆。

中秋节的传统习俗也反映了农耕与天文的结合。人们在这一天吃月饼、赏月,月饼的圆形代表了家庭团圆和丰收。而赏月则是一种对天文现象的崇敬与欣赏,体现了古人通过天文观测和农耕经验相结合的智慧。古人认为,中秋的月亮最为明亮,寓意着人们的生活也将如同这圆月一般,越来越圆满。

农耕与天文的文化继承

进入现代,虽然科技日新月异,但许多传统节日依然承载着农耕与天文的文化内涵。春节期间,现代人依然习惯举行大规模的家庭聚会,进行节庆活动,这不仅仅是传统习俗的延续,也体现了天文周期和农耕节令的深刻影响。在一些农村地区,节庆活动与农耕生产依然紧密相连,许多人依旧根据天文历法来安排农事。

与此同时,现代社会的节日庆祝逐渐向文化层面延伸,农耕与天文的文化符号被赋予新的意义,成为人们思考自然、传统与现代生活联系的纽带。

起名大全

最近更新

- 女孩用臣字取名:五行属性的相冲禁忌与化解方法

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)是否符合装修吉日? 装修是否合适宜?

- 华姓冷门独特的女宝宝名字,怎么取才更有意义?

- 2025年07月24日这日子动土是否黄道吉日? 动土合适吗?

- 命运不同,八字五行起名如何为你带来好运?揭秘命名与运势的关系

- 郑姓女孩灵动俏皮的名字,富有哲理的有哪些?

- 2025年07月24日(农历六月三十)这日子动土是否黄道吉日? 今日动土建房适合吗?

- 探秘蒲图命理:如何破解命运密码,改变人生轨迹?

- 2025年07月22日结婚是否大吉? 今日办喜事好吗

- 2025年07月22日乔迁是否是黄道吉日 今日乔迁入住好吗

- 2025年07月22日(农历六月廿八)这日子安门算黄道吉日不? 今日安装大门有问题吗?

- 顾姓灵秀聪慧的女孩取名,这些名字寓意满满

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气