夏至放假:天文与养生的完美结合

每年的夏至,太阳直射北回归线,白昼最长,夜晚最短,这一自然现象标志着夏季的真正到来。在中国古代,夏至不仅是天文现象的标志,更与农耕活动、养生之道紧密相连。自古以来,人们通过对夏至的观察与理解,形成了丰富的传统习俗,尤其是在饮食和活动方面,展现出天文与养生的完美结合。

夏至的天文起源与农耕传统

夏至是太阳年运行周期中的一个重要节点。自古以来,农民根据这一节气判断农事安排,夏至前后的气候特点与农业生产息息相关。在农业社会中,夏至标志着大麦和小麦的成熟季节,农民们在这时迎来了丰收的希望。由于昼长夜短,气温升高,农田中的作物得到了充分的阳光照射,促进了植物的生长。因此,夏至不仅是天文现象的体现,也是一种与农耕息息相关的时节。

在《周礼·天官》一书中提到,夏至时,天子应举行祭天活动,祈求五谷丰登。古人通过观察太阳的运行规律,来安排农业生产,确保农业劳作的顺利进行。这种天文现象与农耕文化的结合,不仅让人们认识到宇宙的规律,也帮助他们更好地掌握季节变化,从而在生产中取得成功。

传统习俗与养生之道

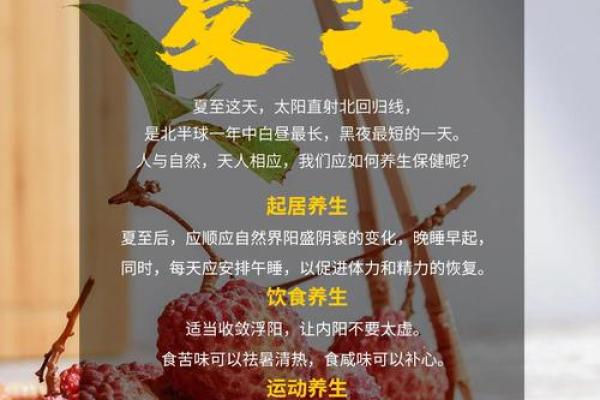

夏至的传统习俗除了农业活动外,还包括丰富的饮食和生活习惯,尤其注重养生。夏至时节,由于气温高,阳气旺盛,传统养生理论中认为此时需要“养阳”,以保持体内的平衡。

其中一个重要的习俗便是吃“夏至面”。在许多地方,夏至当天,家家户户都会吃上一碗清爽的面条。面条因其简洁易消化,符合夏季养生的要求,同时也象征着人们在夏季保持身体健康的愿望。而在南方一些地区,还有吃“冷馄饨”或“凉皮”的习惯,符合时节需要清凉解暑的要求。

同时,夏至也被视为“养阳”的最佳时机。根据《黄帝内经》中的记载,夏季阳气最盛,人体应当顺应时节,加强运动,以增强体质。因此,夏至时节,人们会参加各种户外活动,如夏至踏青、游泳等。这些活动不仅有利于增强体质,还能提高免疫力,帮助人们更好地适应炎热的夏季。

历史案例:汉代与唐代的夏至习俗

在汉代,夏至不仅是一个天文现象的标志,更是一个重要的节令节日。汉武帝时期,政府曾规定夏至为祭天的日子,帝王亲自主持祭祀活动,向天祈求丰收与安定。在这个节日里,百姓也会举行庆祝活动,家家户户会用美味的食品和丰富的礼仪表达对自然的敬畏与感恩。

到了唐代,夏至的习俗更为丰富。唐代诗人杜牧在其《夏至日》一诗中写道,“暑气入夏,百草皆生”。这不仅是对自然景象的描述,也是对夏至时节的深入理解。唐代的人们在夏至这天会聚集在庭院中,举行各种娱乐活动,如舞蹈、歌唱等,寓意通过活动去驱散暑气,迎接旺盛的阳气。

现代传承与夏至养生

在现代社会,虽然生活方式发生了很大变化,但许多传统的夏至习俗依然得到了传承。在一些地区,夏至时节的传统饮食、祭天仪式以及养生活动依旧保持着。现代人更加注重夏至时节的养生,尤其是饮食方面的调整。例如,现代中医强调夏至时节应当多食清淡、易消化的食物,避免油腻和重口味的食品,以帮助消化和保持身体的平衡。

此外,随着社会生活节奏的加快,许多人在夏至时选择休假,以便通过调整作息,放松身心,迎接炎热的夏季。无论是通过短途旅行、或是家庭聚会,现代人依然秉承着古人注重身心养护的传统,通过多样的方式去适应季节变化,保持身体的健康和活力。

在这些现代习俗中,我们不仅能看到传统的延续,更能感受到天文与养生相结合的智慧。通过对夏至的理解,人们能够与自然的节律相协调,在快节奏的生活中找到一份平衡与安宁。

起名大全

最近更新

- 缪姓清新淡雅的男孩取名,这些名字创意十足

- 2025年07月22日结婚行不行 办喜事有没有问题?

- 2025年07月25日开业是否大吉? 今天开张怎么样?

- 五四青年节:致敬青春,传承理想

- 2025年08月25日领证是上上吉时吗? 登记领证适合吗?

- 农耕与天文交织的传统节日之美

- 雨字女孩取名:从季节/自然元素看寓意延伸

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)开业合良辰吉时吗? 店铺开张行不行?

- 日的天文现象:夏至日最长白昼的背后故事

- 2025年07月25日开业是黄道吉日吗? 开市做生意适合吗?

- 2025年07月22日能否作为安门黄道吉日? 今日安装入户门有没有问题?

- 娅字女孩取名组合:结合八字的个性化搭配建议

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气