农历九月九的重阳节与天文节气的深刻联系

重阳节,又称为“登高节”,是中国传统节日之一,其背后不仅包含着丰富的民俗文化,也与天文节气有着深刻的联系。每年农历九月九日,恰逢秋季的深处,是自然界变化的关键时刻。此时,天高气爽,气候宜人,既是祭祖、敬老的时节,也是天文现象与农耕文化的交织点。

重阳节的天文背景

重阳节的日期在农历九月九日,恰逢秋季的深秋时节。根据中国传统的天文观念,秋季是“阳气”最旺盛的时刻。农历中的“九”被认为是最大、最阳的数字,因此九月九日被视为“重阳”,意味着阳气最强,象征着一种与自然天地的和谐之力。九月九日的这个时节也是秋季中的一个重要节气,紧随白露和秋分之后,天气逐渐转凉,夜晚变长,白天变短,正是阴阳转换、天地气候变化的关键时刻。

在古代,天文与农业紧密结合,天象的变化直接影响着农业生产。九月九日是秋收的季节,农民在这一时期完成了秋作物的收获,因此重阳节也是庆祝丰收的重要时刻。

重阳节的历史起源与农耕文化

重阳节的起源可以追溯到古代的祭祀活动。在农耕社会,秋天是收获的季节,也是祭天祈安、感谢大自然赐予丰收的时刻。中国古代有很多“阳”字相关的节日,重阳节作为其中之一,体现了对天命与自然界规律的尊重。尤其是在这一季节,古人会通过登高、放风筝等方式,寓意驱邪祈安,保佑丰收。

此外,重阳节还与古代天文学家的观测有关。古人通过对天象的观察,认为九月九日是阳气最旺盛的时候,适宜进行各种祭祀活动,祈求一年四季的安宁。这一时期的天象变化,也让重阳节成为了联系天文与农耕文化的重要节点。

重阳节的传统习俗

重阳节的传统习俗丰富多彩,其中饮食与活动尤为引人注目。最具代表性的食物便是重阳糕,它以桂花、菊花、米粉为主要原料,象征着阳气的增强。菊花在这一时节的盛开,成为了节日的重要象征。古人相信菊花具有清热解毒、延年益寿的功效,因此,重阳节时饮用菊花酒、食用菊花糕等,既是庆祝丰收,也是寄托对健康长寿的美好祝愿。

除了饮食,登高也是重阳节的重要习俗之一。古人认为,登高不仅能够远眺风景,放松心情,还能祈求身体健康,驱赶邪气。此习俗与天文节气的联系尤为深刻,重阳节的登高正好象征着人类在自然和宇宙面前的敬畏与融入。

唐代的重阳节与天文观察

唐代是中国历史上一个盛世,也是天文学蓬勃发展的时期。在唐代,重阳节不仅是一个民间节日,更是官方认可的重要节日。当时,天文学家们对天象的研究已逐渐深入,重阳节恰逢天文观测的黄金时段。据史书记载,唐代的帝王和大臣们常在重阳节举办大型的祭天活动,祈求国家安定、五谷丰登。

这一时期,重阳节的登高、饮酒、赏菊等习俗逐渐成型,并与天文观测密切相关。天文现象的变化不仅影响农耕社会的生产,还成为了节日文化的一部分,充分体现了天文与节日的深度融合。

明清时期的重阳节与传统文化

明清时期,重阳节的传统习俗愈发丰富,尤其是在皇室和贵族阶层中。此时,重阳节的饮食习惯已趋于多样化,各种菊花酒、菊花糕以及重阳糕逐渐成为不可或缺的节令食品。同时,重阳节也成为了传承儒家文化的重要时刻,社会各阶层普遍举行敬老、祭祖等活动,彰显社会的和谐与孝道。

这一时期,天文节气的观测更加注重对自然规律的理解,重阳节成为了庆祝天文与农业共同作用的体现。每年农历九月九日,贵族与百姓都会根据天文日历安排重要的农事活动,并通过重阳节祈求来年的好运与安康。

现代传承与发展

在现代,重阳节依旧是中国传统文化的重要节日,虽然许多传统习俗在城市化进程中有所改变,但其根植于天文节气的深刻意义依然没有改变。今天的重阳节,不仅是敬老的时刻,也是一个人们反思健康、祈求幸福的节日。现代社会虽然不再像古代那样依赖天文现象来安排农事活动,但人们依然注重对自然变化的感知和尊重,重阳节的文化意义愈加丰富,成为了凝聚家庭、弘扬孝道、关注健康的重要时刻。

起名大全

最近更新

- 2025年07月25日开业吉利吗? 开业合适吗?

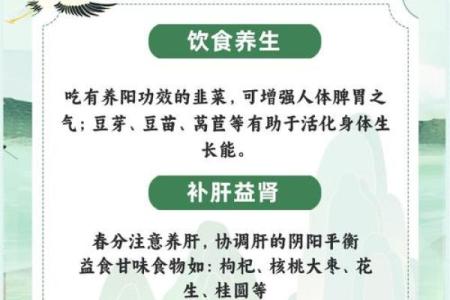

- 春分节气:平衡阴阳,养生调养的最佳时机

- 解析尘字五行属什么?男孩取名的最佳用字搭配

- 如何改变你的命运?道士教你破解八字中的反向力量

- 雷姓温柔敦厚的男孩取名,这些名字寓意深远

- 卢姓男孩温柔贤淑的名字,这些名字寓意超棒

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土是黄道吉日吗? 今日建筑房屋行吗?

- 柯姓温润儒雅的女宝宝名字,这些组合超有韵味

- 2025年08月06日提车适合吗? 今天买新车怎么样?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚行不行 今天办婚礼怎么样?

- 2025年07月22日是否符合安门吉日? 今日安装入户门好吗

- 求分享傅姓优美的女宝宝名字,坚韧不拔的

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气