春分节气:平衡阴阳,养生调养的最佳时机

春分是二十四节气中的第四个节气,标志着春季的中点,白昼和黑夜几乎平分。春分的到来,不仅是天文现象的体现,也是自然界阴阳平衡的象征。古人认为春分节气有着极其重要的养生意义,此时万物复苏,气候宜人,是调整身体、平衡阴阳的最佳时机。

春分的起源:天文与农耕的结合

从天文角度来看,春分时太阳直射赤道,全球昼夜平等,标志着春季的正式到来。对于古代农耕社会来说,春分是播种的重要时节,农民会根据这一节气的变化安排耕作活动,调节作物生长。此时,大地回暖,温度适宜,阳气逐渐上升,为作物的生长提供了有利条件。因此,春分的到来,意味着农田的开始复苏,也是春耕季节的关键时刻。

春分不仅与农耕相关,还与古代的天文历法息息相关。古人通过观察天象变化,制定节令,并依此安排一年的农事活动。春分节气成为了农民的一项重要时间标尺,指导他们合理安排播种和农田的管理,确保丰收。

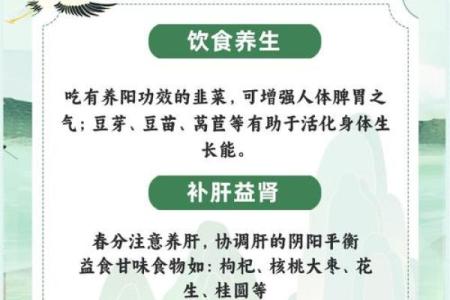

传统习俗:饮食与活动的调整

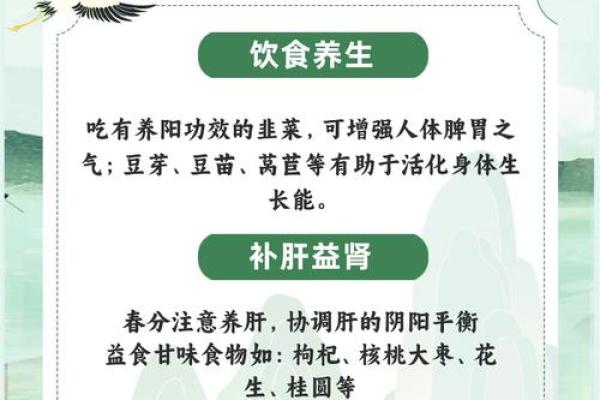

在传统习俗方面,春分节气常常伴随着特定的饮食与活动。春分时节,气候温和,早晚温差较大,因此在饮食上,要特别注意平衡阴阳,避免阴寒过盛或阳气过旺。根据《黄帝内经》的理论,春分时节正是养肝的时机,因为肝主疏泄,春天与肝脏关系密切。古人提倡在春分时节食用一些具有疏肝解郁作用的食物,如枸杞、韭菜、莴苣等。此外,春分期间的饮食也要讲究清淡,避免油腻和过重的食物,以免积滞在体内,影响气血的畅通。

除了饮食调养,春分期间,古人还会举行一些活动来适应节气的变化。例如,春分时节有“春分祭祖”之俗,意味着在这一天,家庭成员会通过祭拜祖先,感恩天地,祈求家族和谐美满。这一活动不仅有助于增进家庭的凝聚力,也象征着春天的生长与复苏,充满着希望与活力。

东汉的养生智慧

在东汉时期,张仲景的《伤寒杂病论》提出了许多与春季养生相关的理论。春分时节,张仲景强调“春气通天”,是阳气升发的时刻。春分过后,天气逐渐转暖,人体的阳气也在蓄势待发,因此要特别注意保持内外的和谐。张仲景提倡春分时节要适当调整饮食与作息,避免过度劳累和饮食不节,以确保肝气的畅通和体内气血的平衡。

历史上,张仲景的养生观念对后世的影响深远,成为中医养生理论的重要组成部分。他的这些理论不仅关注疾病的预防,更强调了节气对人体健康的影响,尤其是在春分这样的节气里,如何通过调养阴阳达到身体的最佳状态。

明代的春分养生

明代的《本草纲目》由李时珍编写,其中对春季养生也有不少论述。李时珍特别提到春分时节,适宜通过食疗来调节体内的阴阳。在《本草纲目》中,李时珍列举了多种适合春分时节食用的草药,如柴胡、薄荷、茯苓等,这些药材具有疏肝解郁、调节体内阴阳的作用。李时珍认为,在春分时节,人们应当尽量避免沉溺于寒冷的食物,而应多摄取具有温阳作用的食物,保持身体的活力。

春分节气的养生调养

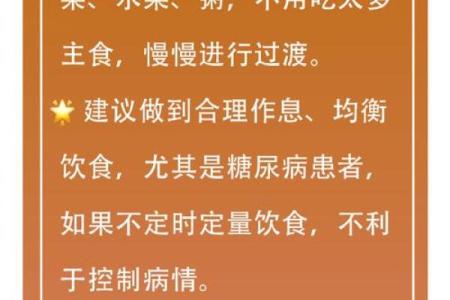

进入现代社会,春分节气的养生调养依然得到了广泛的重视。随着生活水平的提高和健康意识的增强,现代人开始更加注重春分时节的身体调理。现代医学和中医的结合使得养生的理论更加丰富和科学,很多健康机构会在春分时节推出一系列的养生活动,帮助人们通过合理的饮食、运动、心理调节来保持身心的健康。

比如,现代人可以通过在春分时节参加瑜伽、太极等轻柔的运动来促进血液循环,增强体质。此外,保持充足的睡眠,避免过度劳累,也是现代人对春分养生的基本要求。饮食上,现代人也开始注重绿色食品的摄入,选择富含维生素和矿物质的食物,如新鲜的蔬菜水果、谷物等,帮助身体补充所需的营养,保持体内的阴阳平衡。

春分节气不仅是天文的现象,更是调养身体、平衡阴阳的时机。在这个节气里,古人早已认识到季节变换对人体健康的重要影响,通过合理的养生方法,保持身体的平衡与活力。

起名大全

最近更新

- 2025年07月22日乔迁是黄道吉日吗? 今日乔迁新居能算好日子吗

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证合良辰吉时吗? 今日登记领证适合吗?

- 姓任叫什么温婉大方的名字好?男孩名字实用大全

- 揭秘生辰八字的奥秘:能改运吗?合婚必看哪些因素?

- 女孩取名字带君字:五行属性与寓意的双重吉祥标准

- 五月二十号的传统习俗:传承千年的文化印记

- 厉字男孩取名:从季节/自然元素看寓意延伸

- 命理菩萨揭示:命运密码背后的神秘力量,如何改变你的未来

- 2025年07月22日(农历六月廿八)安门是上上吉时吗? 安装大门吉日指南

- 2025年08月03日搬家是否是黄道吉日 搬家入宅吉日宜忌查询

- 贵字五行属性及男孩取名的寓意与音律搭配

- 2025年07月25日开业是否合时宜? 今天开市做生意合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气