大暑:暑气逼人时,如何通过养生调节身体状态

大暑时节,正是夏季最热的时段,暑气最为逼人,人体的气血也最为活跃,容易出现燥热、烦躁等不适症状。此时的养生调节不仅关乎对身体的调理,更是顺应自然规律的智慧。如何在这样的时节保持健康、舒适,是每个人都需要了解的养生之道。

大暑的起源与天文背景

大暑是中国传统二十四节气之一,通常出现在每年7月下旬。根据天文解释,大暑期间太阳直射地球,温度极高,尤其是南方地区,暑气逼人。农耕社会中,大暑被认为是农田最为关键的时节,气温的升高对作物的生长至关重要。因此,大暑不仅仅是气候的变化,也代表着季节的转折与农事活动的高潮。古人通过观察天象,了解气候变化,并将这种变化与农耕生产紧密联系起来,体现了人与自然的和谐共生。

传统习俗中的饮食调节

在传统文化中,大暑时节的饮食养生十分讲究,目的是帮助人们克服高温带来的不适,调节身体的阴阳平衡。中医认为,暑气容易伤害脾胃,导致身体湿气积聚,因此在饮食上特别强调清热解暑、去湿健脾。此时,传统的食材如绿豆、莲子、苦瓜等,被视为大暑季节的最佳选择。

《黄帝内经》提到,夏季养生应“养心养气”,因此,适量的苦味食物能帮助清理体内的热气,促进消化和排毒。绿豆汤就是经典的夏季解暑良品,不仅有助于清热,还能滋润肠胃。而莲子、百合等食材,能帮助调节脾胃、补养心神,适合在大暑时节食用。大暑期间,避免油腻食物和过多的冰冷饮品,这样可以保持体内的和谐与健康。

传统习俗中的活动调节

除了饮食,古人还在大暑期间通过调整日常活动来适应高温天气。大暑时节的传统习俗包括清晨或傍晚外出活动,避开正午烈日下的高温时段。人们常在早晨进行一些轻松的运动,如散步、打太极、练气功等,既有助于调节身体的阳气,又能提高免疫力。

此外,大暑期间也是人们进行水上活动的好时机。例如,古代有许多地区会举行水上游戏或庆祝活动,既消暑又能促进身体健康。这些活动不仅是为了适应气候,更是古人智慧的体现——利用自然条件达到养生的目的。

历史案例:王羲之的清凉养生法

王羲之,东晋时期的书法大家,他在大暑时节有独特的养生之道。据史料记载,王羲之在酷暑时常常选择在竹林中静坐,享受竹林的凉爽和清风。他也非常讲究饮食,常饮绿豆汤和莲子汤以清热解暑。王羲之的养生法,不仅是在生活中讲求舒适,更是与自然相融合的智慧。他懂得在大暑季节通过调节自己的活动和饮食,维持身体的最佳状态。

历史案例:张仲景的养生智慧

张仲景是东汉末年的医学大家,被誉为“药王”。他在《伤寒杂病论》中提到,夏季养生应当注意避免过多的体力消耗和情绪波动,尤其是在大暑时节。张仲景提倡“食药并用”的方式,认为通过适当的食疗与草药相结合,能够有效抵抗高温带来的不适。例如,他推荐的“茯苓白术汤”,在清热的同时,帮助调理脾胃,消除湿气。张仲景的养生方法至今仍被广泛运用,尤其在传统中医领域,依然受到高度推崇。

都市人如何调节大暑时节的健康

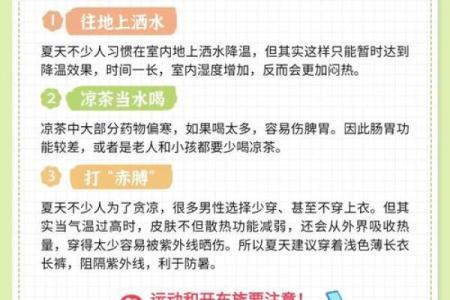

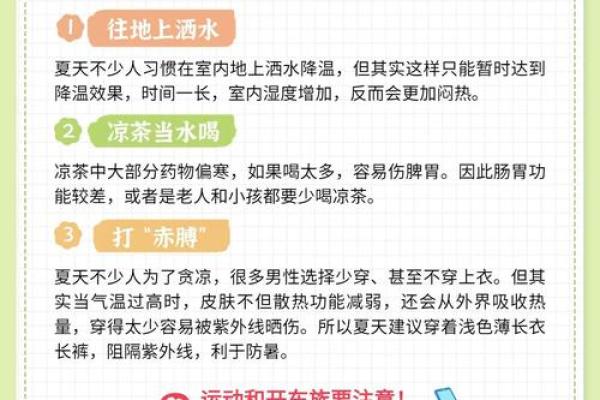

在现代社会,虽然我们生活在空调和便利的环境中,但大暑的气候依旧给身体带来挑战。现代人忙于工作,忽视了节气对身体的影响。为了更好地适应高温天气,现代人可以借鉴传统的养生方式,调整生活方式。

例如,利用晨间或傍晚的时光进行适度运动,避免在正午高温时段进行剧烈活动。饮食上,可以多食用清凉解暑的食材,如绿豆汤、苦瓜、番茄等,帮助清理体内的暑气,补充水分和营养。同时,保持足够的睡眠和充足的水分摄入,也是适应大暑季节的关键。通过合理安排日常作息和饮食,现代人也可以在大暑时节保持健康活力。

大暑不仅是一个气候现象,更是古人智慧与自然和谐的体现。通过科学调节饮食、活动与作息,我们可以顺应自然,保持健康。

起名大全

最近更新

- 2025年07月22日(农历六月廿八)是否宜结婚? 今日办喜事好吗

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚有问题吗? 今天订婚行不行

- 美国独立日的天文奇观与火焰表演

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土是否大吉? 动土修造合适吗?

- 生辰八字能改运吗?揭秘合婚与命运的深层关系

- 陈赫命理暗藏玄机:揭开他人生轨迹的秘密

- 命运密码揭秘:命理师到底能改变你的未来吗?

- 2025年07月22日乔迁符不符合黄道吉日 乔迁入宅黄道吉日查询

- 生辰八字双虎,合婚时如何判断命运的契合度?

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)是否是装修吉日 这日子装修好吗

- 2025年07月22日(农历六月廿八)安门是上上吉时吗? 今天装大门是好日子吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁是否大吉? 乔迁入宅能算好日子吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气