三月节日中的养生智慧:如何在春季保持健康

春季是万物复苏、气候变化的时节,人体的健康也随着季节的变化而需要特别的调养。自古以来,许多节日和传统习俗都与春季养生息息相关。特别是在三月这个节令时节,传统的养生智慧更是源远流长。通过探讨这些养生智慧的起源、习俗及其传承,我们能够更好地理解如何在春季保持健康。

农耕与天文的起源

春季养生的智慧大多来源于中国古代的农耕文化和天文观念。在古代,农耕社会的生活与自然周期密切相关。春天是播种的季节,也是万物生长的时刻,天文上的春分更标志着昼夜平分,天气逐渐变暖。此时,人体的阳气开始升发,正是养生的关键时期。

古人根据天文的变化,调整作息和饮食,力求顺应自然的规律。春季养生的理念也正是依据这一点,强调“顺应时令,调和阴阳”。尤其在三月,春分过后,气温回升,万物复苏,身体的生理机能也进入了一个新的循环,必须通过合理的调养来帮助身体适应这一变化。

传统饮食与活动习俗

春季的养生饮食与活动也是传统智慧的重要组成部分。根据《黄帝内经》的记载,春季养生讲求“春季养阳”,要注重温暖和滋养体内阳气。饮食上应选择一些有助于阳气升发的食物,如韭菜、葱、蒜等辛辣蔬菜,这些食物能够促进血液循环,帮助体内阳气的生发。

同时,春季也提倡清淡、少油腻的饮食,避免滋腻食物阻碍阳气的正常升发。此外,春天是活动的好时机,人们常在春季进行户外活动,特别是在三月的春分时节,人们会举行踏青、放风筝等活动,以增加身体的活力,同时舒缓紧张的情绪。

在传统的节日中,如清明节前后的扫墓活动,不仅是一种祭祀的形式,也包含着对春天生机勃发的敬畏和礼仪,体现了古人对自然规律的尊重。

春季养生的“踏青”习俗

古代文人非常注重春季的养生,尤其是在三月,春分之后,踏青成为一种重要的传统习俗。踏青活动不仅是对春天生机的体验,更是一个放松身心、调养气血的好时机。唐代诗人白居易在《赋得古原草送别》中写道:“草木有本心,何求美人折?”表达了春天草木蓬勃生长的景象,古人通过踏青感受春天的气息,达到了身心的平衡。

踏青不仅能促进身体的血液循环,还能提高免疫力,特别是对气血不畅、脾胃虚弱的人群非常有益。古人认为,春天是“阳气升发”的时节,踏青正好能促进气血流通,帮助调节体内的阴阳平衡。

三月养生中的“春药”理念

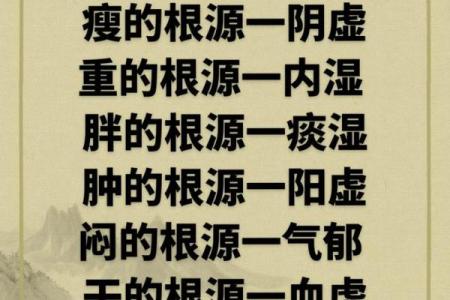

另一个历史上的养生智慧是关于春季草药的应用。古人认为,春季是补充体内阳气的最佳时机,因此草药的使用成为了一项重要的养生手段。《本草纲目》记载了许多适合春季食用的草药,其中如枸杞、黄精等补肾益气的草药,在春天被广泛使用。

三月时节,人们常使用枸杞泡水、炖汤,既能调节身体的阴阳平衡,也能增强肝脏的解毒功能。古人通过使用春药调理身体,不仅满足了春季养生的需求,也体现了中医“治未病”的思想。

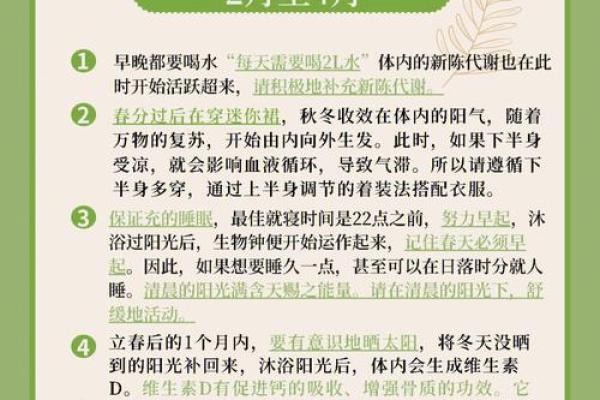

春季养生的当代做法

在现代社会,春季养生的传统仍然得到传承和发扬,尤其是在饮食和运动上有所创新。例如,现代人不仅注重传统的食疗,还将更多的营养学原理引入春季养生中,提倡多摄入富含维生素C的水果,如草莓、柑橘等,以增强免疫力。

在运动方面,随着春季天气的转暖,晨跑、瑜伽和太极等活动成为了许多都市人春季养生的常规选择。这些活动不仅帮助改善体质,提升免疫力,还能舒缓工作压力,增强心理健康。

通过传承和创新,春季养生的智慧在现代得到了充分的应用,不仅帮助人们顺应季节变化,也促进了身心的健康。

起名大全

最近更新

- 2025年07月22日乔迁选的是良辰吉时吗? 今日乔迁入宅好吗

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土是否合时宜? 这日子动土修造好吗

- 周姓有新意的女孩名字,好听又有寓意的有哪些?

- 误解属相命理的这些习惯,反而会影响你的命运走向

- 2025年08月25日(农历七月初三)是否符合领证吉日? 今日领证有没有问题?

- 际字男孩取名:从动漫/文学角色看寓意创新

- 姓崔叫什么优美动听的名字好?女孩名字实用大全

- 求分享皮姓大方雅的男宝宝名字,才华横溢的

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土算不算好日子? 建筑房屋吉日宜忌查询

- 想给程姓女孩取个端庄典雅的名字,求建议

- 2025年07月22日(农历六月廿八)安门可不可以? 今日安装入户门有没有问题?

- 三月节日中的养生智慧:如何在春季保持健康

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气