春分养生:如何在节气变换中保持健康

春分是二十四节气中的第四个节气,通常出现在每年的3月20日或21日。它不仅是天文上的一个重要节点,标志着春天的正式开始,也与古代农耕文化密切相关。春分时节,白昼与黑夜几乎相等,这一自然现象影响了古人的生活方式,尤其是在饮食、运动和健康养生方面有着深远的影响。今天,我们仍然可以通过借鉴传统的养生智慧,来保持身心的健康。

春分的起源:农耕与天文的结合

春分起源于中国古代的农耕社会,是根据太阳在天球上的位置来确定的节气。春分时节,太阳直射赤道,全球各地昼夜平等。对于农业社会来说,这个时节标志着寒冷的冬季即将过去,气温逐渐回升,适宜的温暖气候为春耕提供了有利条件。因此,春分被视为播种的最佳时机,古人常在这一天举行祭天祈福活动,祈求丰收和安康。

古人对天文变化的敏锐观察,使他们能够根据不同节气的特点制定出相应的生活和养生方法。春分不仅是农耕季节的起点,也是一个天文上的关键时刻,表明自然界进入了新的循环阶段。

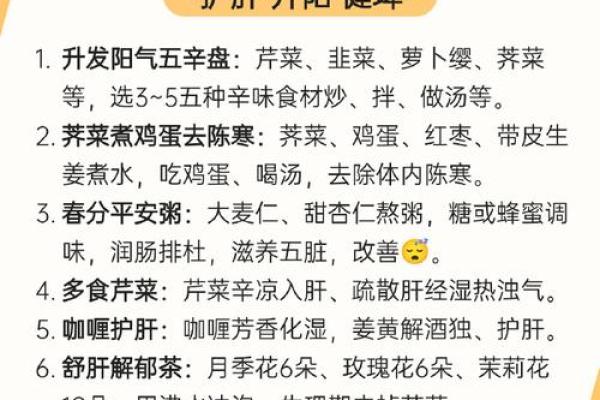

传统习俗:饮食与活动的调养

在春分时节,传统的养生方法多以平衡为主,重点在于适应季节变化,调节体内的阴阳。春分是一个阳气渐盛、阴气渐退的时节,古人认为,春分时节养生应以温补为主,避免过度劳累,以免伤害身体的阳气。

饮食方面,春分时节的养生食物主要以清淡、易消化为主,帮助调和肝脏的功能。古代医书《黄帝内经》提到,春季是“肝主疏泄”的季节,应注意疏通肝气,保持情绪的舒畅。因此,春分时节,推荐多食用绿色蔬菜、春笋、香菜等食材,既符合季节特点,又能帮助调养肝气。

除了饮食,春分时节的活动也对健康有着积极的作用。古人常在春分时节开展“春游踏青”的活动,走出户外,沐浴阳光,享受大自然的气息。此时适当的户外活动有助于调节体内的气血循环,增强身体的免疫力。

历史案例:春分养生的古代智慧

在中国古代,春分养生有着悠久的历史。历史上,有许多与春分相关的文化和事件。例如,《礼记·月令》中提到,春分时节要“食春饭”,即通过适量进食滋补肝气的食物,来增强身体的免疫力。此外,古人还会在春分时节进行祭祖活动,祈求家人健康、农田丰收。

春分时节的健康理念,借鉴了古代中医的智慧。例如,春分养生强调作息规律,保证充足的睡眠,同时避免熬夜和过度劳累。春季万物生长,阳气旺盛,但人们容易因为忽视节令而发生身体不适。因此,适当的休息与锻炼,帮助人们保持身心的平衡与和谐。

春分养生在今天的应用

今天,春分养生的理念仍然对现代人有着积极的指导意义。随着生活方式的变化,许多人开始意识到季节变化对健康的影响。春分时节,气温回升,白天变长,是开始进行户外锻炼的最佳时机。现代人可以通过散步、跑步、瑜伽等活动,帮助身体适应春季气候的变化。

现代营养学也强调春分时节的饮食调节。人们应选择适应季节变化的食物,增加蔬菜和水果的摄入,减少油腻食物。尤其是具有清肝作用的食物,如菠菜、芹菜等,能够帮助缓解春季气候变化带来的不适。

春分时节,保持心情愉悦也尤为重要。现代快节奏的生活让很多人面临工作压力和情绪波动,因此,春分养生提醒我们,要注重调节情绪,保持心境平和。通过冥想、与亲友聚会等方式,现代人同样可以从中获得身心的放松和健康。

通过了解春分节气的历史背景和传统习俗,我们能够更好地应对季节变化,保持身体的平衡与健康。在这个节气的影响下,不仅可以传承古人的智慧,也可以根据现代的生活方式进行调整和优化,从而提高自身的健康水平。

起名大全

最近更新

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证吉利吗? 今日领证算不算好日子?

- 君字取名寓意女孩:从字形结构看吉祥象征

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土日子有没有选对? 建筑房屋能算好日子吗

- 香港命理揭秘:命运密码背后的暗藏玄机,如何改变人生轨迹

- 2025年07月25日这日子开业算黄道吉日不? 今天开张行不行

- 2025年07月24日动土算不算好日子? 今日动土有没有问题?

- 2025年08月25日这日子领证是否黄道吉日? 登记结婚有问题吗?

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修合良辰吉时吗? 今日装潢房子适合吗?

- 揭秘生辰八字:能改运吗?命运的真正奥秘解析

- 眼睛中的命运密码:揭开命运背后的误区,重新定义成功

- 女孩名字用霞字好不好?五行与寓意的双重考量

- 2025年08月16日是否是订婚吉日 定亲是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气