放莲花灯习俗:传递祝福与净化心灵的仪式

放莲花灯是一项具有深厚文化底蕴的传统习俗,历经岁月的洗礼,依然在许多地方延续着。这项仪式不仅仅是对自然的敬畏与尊重,更是人们传递祝福与净化心灵的一种方式。每当夜幕降临,湖泊、江河之上,成群的莲花灯漂浮其间,仿佛寄托了人们的心愿与祝福,带来了和平与安宁。

起源:农耕与天文的结合

放莲花灯的习俗最早可以追溯到古代中国的农耕文明。在古代,农民们往往在农田中遇到天灾人祸时,心中充满了不安与恐惧。为了祈求丰收和安宁,古人会选择通过祭祀、放灯等方式来与自然对话。尤其是莲花,作为水生植物,其清净与神秘的形象深受古人喜爱,象征着纯洁与吉祥。因此,放莲花灯也成为了与水域、农田相联系的重要仪式。

此外,从天文角度来看,古人观察星辰与月亮的变化,发现莲花灯的放置往往与节令的变化、节气的转换息息相关。尤其是农历的端午节、七夕节等传统节日,放灯的习俗也与这些节日的天文背景紧密相连。古人通过这些天文现象和自然规律的观察,将放灯与祈愿、祈福相结合,形成了一种独特的文化传承。

传统习俗:饮食与活动的融合

在放莲花灯的习俗中,不仅仅是灯光的照亮,还有许多其他的传统活动。例如,许多地方在放灯前会有盛大的宴席,家人和亲朋好友聚集一堂,享用传统美食,如汤圆、粽子等,这些食物在节日中有着祈福和团圆的象征。食物不仅仅是为满足口腹之欲,更是在习俗中传递着“丰收”、“安康”和“团结”的寓意。

除了饮食,放灯的仪式本身也是一种社会活动。人们往往携带着灯笼,聚集在河岸、湖泊或其他水域边,等待夜幕降临时点燃灯笼。这个过程通常伴随着歌声、舞蹈等民间表演,形成了一个欢乐与宁静并存的场景。许多人在放灯的过程中,许下心愿,寄托自己的梦想与祝福。此时,水面上漂浮的莲花灯成了心愿的载体,象征着人们的希望能够随着水流远行,最终实现。

典籍中的记载与传承

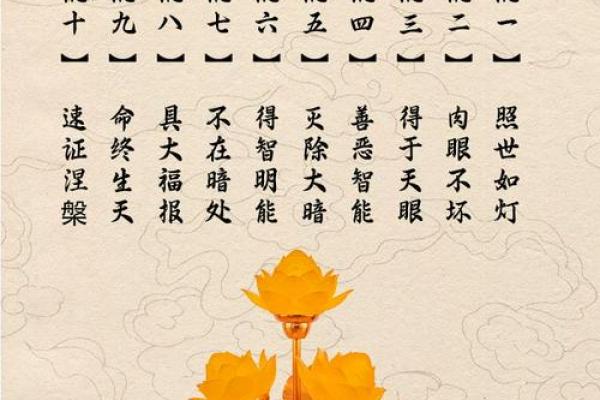

在中国古代的经典文献中,关于放莲花灯的记载也不少。例如,《大元大一统志》就提到过古代民间会在特定的节日放灯,祈求丰收与安宁。而在《礼记》和《周礼》中,也有许多关于灯火与祭祀的记载。灯火常常是祭祀的核心,象征着驱散黑暗,迎接光明。因此,放莲花灯不仅仅是个人的祈愿,也是社会集体的祈福和祝愿。

随着时间的推移,放莲花灯的习俗不断发展,逐渐融入了更多的文化元素。尤其是在现代,随着人们生活水平的提高,放灯的活动不再仅限于某些节日,也成为了许多旅游景点和文化活动的重要组成部分。在一些地区,放莲花灯已经成为一种重要的民间艺术,吸引了大批游客参与其中,既传承了传统习俗,也形成了新的文化现象。

案例:现代社会中的放灯活动

现代社会中,放莲花灯的活动仍然非常流行。例如,每年在南京的秦淮河,都会举办盛大的放灯节。成千上万的游客和当地居民会在河畔放置莲花灯,寄托他们的祝福与希望。这项活动不仅仅是对传统文化的传承,也是一种对现代生活中压力与烦恼的解脱方式。许多人通过放灯来净化心灵,寻找到内心的宁静与平和。

此外,随着国际化的进程,放莲花灯的习俗也被更多外国朋友所了解。在泰国的水灯节上,成千上万的莲花灯漂浮在清澈的水面上,吸引了大量游客前来观赏并参与其中。放灯不仅仅是一项节庆活动,更是一种跨越文化的共同愿景和心灵的净化。

放莲花灯的习俗,承载了无数人对自然的敬畏与对未来的期许。无论是古老的农耕时代,还是现代的都市生活,这项仪式都在默默传递着祝福与希望。

起名大全

最近更新

- 今天适合求人相助吗 2025年9月30日求人相助是不是最合适的日子

- 今天适合烧纸钱吗 2025年9月24日烧纸钱是适合的吉日吗

- 求分享唐姓聪慧伶俐的男宝宝名字,豁达开朗的

- 今天适合游玩娱乐吗 2025年9月28日游玩娱乐是不是黄道吉日

- 今天适合盖房子吗 2025年9月24日是不是盖房子的吉日

- 今天适合烧纸钱吗 2025年9月21日烧纸钱是适合的吉日吗

- 2025年07月22日乔迁合不合适? 今日乔迁入住有问题吗?

- 今天适合求神保佑吗 2025年9月22日当日求神保佑有没有讲究

- 今天适合洗澡净身吗 2025年9月25日这天洗澡净身宜不宜

- 今天适合演皮影吗 2025年9月26日演皮影是不是黄道吉日

- 不同命运背后的八字解析,生辰八字喜忌如何决定人生轨迹

- 今天适合灶神祭祀吗 2025年9月24日灶神祭祀是吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气