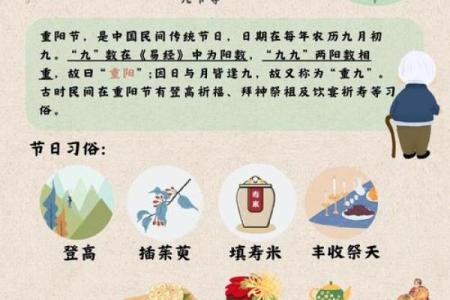

如何在重阳节传承养生文化

重阳节,作为中华文化中的传统节日,已有几千年的历史。它不仅是祭祀祖先、弘扬孝道的时刻,更是与养生文化密切相关的节日。重阳节养生文化的传承,可以追溯到农耕文明和天文知识的结合。通过对重阳节起源、传统习俗及历史案例的解析,我们可以更好地理解这一文化在现代社会的延续和发展。

重阳节的起源与农耕天文文化的关系

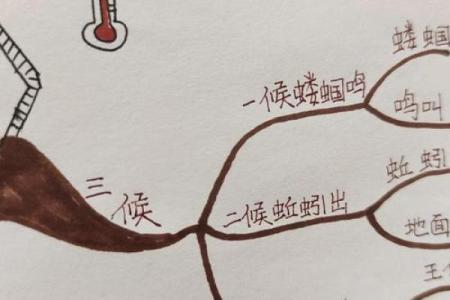

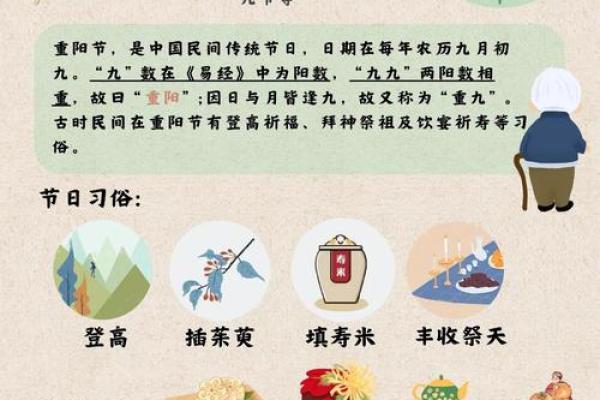

重阳节起源于中国古代的天文文化和农耕社会的生活方式。根据天文知识,农历九月初九为阳数最大之日,被视为“重阳”。在古人看来,数字“九”是阳数,两个九相加构成重阳,象征着阳气的最盛。因此,重阳节的设立具有浓厚的天文意味,也蕴含着人们对自然和天象的敬畏。

同时,重阳节与农业社会密切相关。古代农民在秋收后,依照季节变化的节令,开始准备冬季的生活,重阳节成为养生和调整身体状况的时机。随着社会的发展,重阳节的文化逐渐与养生之道结合,形成了许多有益于身体健康的传统习俗。

传统习俗与养生文化

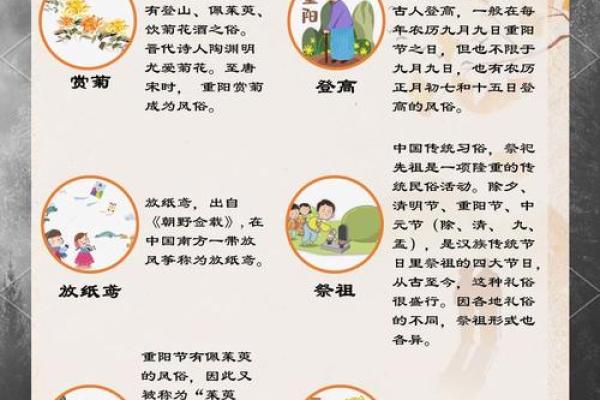

在重阳节的传统习俗中,饮食和活动是最具代表性的养生方式。每到重阳节,饮用菊花酒、食用重阳糕、登高望远等活动,都蕴含着深刻的养生智慧。

菊花酒被认为具有清热解毒、消除疲劳的作用。古人认为,菊花是秋季的代表花卉,具有养肝、护眼的功效,适合在秋季食用。此外,重阳糕的制作也充满了寓意,寓意着步步高升。糕点的主要原料包括米粉和豆沙等,富含营养,具有增强体力的功效。

登高望远这一习俗也寓意着长寿与健康。古人相信,登高有助于锻炼身体,促进血液循环,增强体力和免疫力。随着社会的变迁,重阳节的活动形式变得多样化,但其核心理念仍然围绕着健康养生。

东汉王充的养生智慧

东汉时期,学者王充在其著作《论衡》中提到:“节令要适,饮食宜节,衣服应时。”王充认为,人要顺应天时,做到适时的节制和保养,才能保持健康。在当时,重阳节正是秋季养生的关键时期,王充提倡在此时适当的调整饮食,增强体质,从而延年益寿。

王充的这一观点,不仅是对当时养生文化的传承,也为后人提供了重阳节养生的理论依据。他强调,人们需要顺应自然,养生不应只注重食疗,还应注重生活的规律性,特别是在季节转换时节,进行适当的保养与调节。

唐代孙思邈的养生之道

唐代著名医学家孙思邈是中国古代养生文化的重要代表之一。孙思邈在《千金要方》中提到,秋季是人体调养的最佳时期,尤其是重阳节时节,正是适合进行“秋冬养藏”的时机。他提倡通过食疗、药膳、运动等方式来增强体质,预防疾病,保持长寿。

孙思邈的养生思想在重阳节期间得到了体现,许多当时的百姓会根据他的理论,采用菊花、枸杞等天然食材调养身体,增强免疫力。这一养生文化在今天仍被广泛传承,成为了现代养生理念的一部分。

重阳节与老年人健康

在现代社会,重阳节不仅仅是一个传统节日,它还成为了关爱老年人、促进老年人身心健康的重要时刻。随着人口老龄化问题的加剧,现代社会愈发重视老年人的健康,重阳节也成为了关注老年健康和长寿的一个象征。

近年来,许多地方政府和社会团体在重阳节期间组织各种养生活动,邀请老年人参加登高、健步走等锻炼活动,宣扬健康生活的理念。此外,现代医学也借鉴了古代养生思想,提倡老年人应适量进行体育锻炼,保持社交互动,并通过合理膳食来增强体质,从而实现长寿目标。

通过这一方式,重阳节不仅延续了传统的养生文化,也符合现代社会对于老年人健康的关注,成为了连接过去与未来的重要文化桥梁。

起名大全

最近更新

- 今天适合疾病就医吗 2025年9月25日疾病就医好吗

- 今天适合盖洗手间吗 2025年9月24日盖洗手间当天可不可以

- 藏族传统节日是怎样体现自然崇拜与天文观测的

- 今天适合牧养羊群吗 2025年9月24日这天牧养羊群黄历吉日吗

- 今天适合理发吗 2025年9月28日理发是不是最佳吉日

- 今天适合盖洗手间吗 2025年9月26日盖洗手间当天可不可以

- 求分享李姓温润如玉的男宝宝名字,灵动俏皮的

- 今天适合砌灶台吗 2025年9月21日砌灶台吉利吗

- 今天适合狗狗购买吗 2025年9月21日狗狗购买吉日吗

- 今天适合珍藏宝物吗 2025年9月22日珍藏宝物日子好吗

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁符不符合黄道吉日 乔迁新居是否合适宜?

- 今天适合生孩子吗 2025年9月25日生孩子是不是黄道吉日

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气