诗词中的端午,粽香传承文化

在中华文化的浩瀚长河中,端午节作为重要的传统节日之一,承载着丰富的历史文化与民族情感。这个节日不仅仅是一个休闲和团聚的时刻,更是通过各种形式的庆祝活动,体现着对先祖的纪念与对自然的敬畏。端午节的庆祝与许多传统习俗紧密相关,尤其是粽子作为节日的标志之一,传递着浓厚的文化底蕴。

端午的起源:农耕与天文的交织

端午节的起源与中国古代的农耕文明以及天文现象密切相关。在古代,农民们依据天象来安排农业生产,端午节正是农历五月初五这一天的节气,恰逢夏季的开始,五行属火。这一天在古代天文知识中也被视作“夏至”前的一次重要节气变化。农耕社会中的人们通过观察天象和自然界的变化,利用这些节气调整农事活动,因此,端午节有着强烈的季节性特点,象征着夏季的来临与农作物生长的关键时刻。

根据《礼记·月令》记载,五月是“毒月”,即一年中最炎热的月份,天象与气候的变化带来了一定的威胁。为此,古人开始在这一天举行驱邪避祟的活动,端午节逐渐演变为与疾病防治、祈安祈福等习俗相关的节日。而这些习俗也在后来的历史发展中,逐步积淀成为如今我们熟知的形式。

传统习俗:饮食与活动的传承

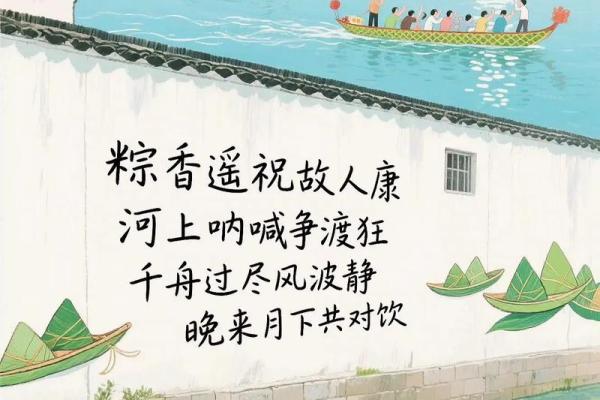

在端午节的传统习俗中,最具代表性的便是粽子和赛龙舟。这些习俗不仅仅是节日的娱乐项目,更有着深厚的文化象征意义。粽子作为端午节的传统食品,早在战国时期就已存在。相传,粽子最初是为了纪念楚国爱国诗人屈原的牺牲。屈原投汨罗江自尽后,百姓为了保护他的遗体不被鱼虾侵扰,将米饭包裹在竹叶中,投江送给屈原。这一行为演变成了今天的吃粽子习惯。

从《史记·屈原列传》中的记载可以看出,端午节的传统习俗深深扎根于历史与文化的沃土中。粽子的形式多样,口味丰富,象征着人们对屈原的纪念与对美好生活的向往。每年端午,家家户户都会包粽子,这一习俗不仅仅是一种饮食文化的传承,更是一种精神的延续。

除了粽子,赛龙舟也是端午节的传统活动之一。赛龙舟起源于古代对屈原的纪念活动,随着时间的推移,这一活动逐渐演变为一种全民参与的节日盛事。龙舟竞赛不仅仅是体育活动,它还体现了团队协作、勇气与力量的象征,是端午节中最具视觉冲击力的文化体现之一。

文化的不断延续

在现代,端午节的传承不仅仅局限于传统的饮食与活动,更在于文化价值的继承和发扬。随着时代的发展,端午节的庆祝活动在形式上有所创新,但其背后的文化内涵却始终未曾改变。例如,在一些地方,端午节已经从传统的家庭聚会、粽子包制和龙舟竞赛,发展为更为丰富多彩的文化活动,成为了社区、城市乃至国家层面的庆祝盛会。

现代社会中,端午节不仅仅是民众的节日,更成为了民族文化传承的重要纽带。在许多文化交流的场合,端午节的庆祝活动也逐渐走出国门,成为世界人民了解中国文化的重要窗口。国际上的华人社区,每年都会举行端午节的相关活动,传承这一文化瑰宝,并通过粽子、龙舟等形式,将中国传统文化传播到世界各地。

此外,现代技术的普及也为端午节的传承带来了新的机遇。通过网络和社交平台,更多年轻人开始关注和学习传统文化,端午节的各种习俗和背后的历史故事也在这些平台上得到了更广泛的传播。通过这种方式,端午节的传统文化被赋予了新的生命力,展现出其与时俱进的魅力。

端午节,作为中华民族的传统节日,在历经千年风雨后,依然焕发出浓厚的文化光彩。无论是屈原的忠诚、粽子的传承,还是赛龙舟的热烈,端午节都以其独特的方式,传递着深厚的民族情感和文化精神。

起名大全

最近更新

- 2025年07月22日(农历六月廿八)算不算乔迁好日子? 今日入宅好吗

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)是否适宜装修? 装修新房行吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁吉利吗? 今日入新宅好吗

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土避凶了没? 动土建房黄道吉日查询

- 揭秘生辰八字名字测名打分:能改运吗?合婚看什么?

- 诗词中的端午,粽香传承文化

- 2025年08月03日这日子搬家旺不旺? 搬家入宅行不行?

- 如何改变你的命运?八字命理的误区与真相大揭秘

- 2025年07月24日(农历六月三十)是否为动土黄道吉日 建筑房屋是好日子吗?

- 人节的习俗解析:全球不同国家的庆祝方式

- 2025年08月06日提车符不符合黄道吉日 适合提车买车吗?

- 2025年08月25日领证适合吗? 今日登记领证适合吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气