传统工艺节:传承手工艺术,守护古老技艺

传统手工艺的传承,早在几千年前就与人类的生活息息相关。这些技艺不仅仅是文化遗产的象征,更是我们对历史与自然认知的一部分。通过手工艺的制作和保存,不仅保留了传统技艺,也见证了历史变迁与文化积淀。随着社会的变迁,传统工艺节作为一种文化节庆的形式,逐渐成为了人们守护和传承这些珍贵技艺的一个重要载体。

传统工艺节的起源

传统工艺节的起源可以追溯到中国古代的农耕文化和天文观测体系。在农耕时代,节令和天文现象密切相关,农民根据天体的变化来安排生产和节庆活动。例如,古代的“二十四节气”便是天文观察与农业生产的有机结合。每逢节气变化,人们会举行各种与农业生产和天文现象相关的活动,其中就包括了传统手工艺的展示和传承。

古代的工艺节通常与祭祀、祈求丰收等活动相结合。在这些节庆中,手工艺不仅仅是一种生产工具,它本身也承载了人们对自然、对生活的理解和尊敬。例如,在农历新年期间,家家户户会制作和展示传统的年货,这些年货往往包括手工制作的食品、饰品和生活用品。通过这些活动,传统手工艺得以代代相传,成为人们日常生活的一部分。

传统习俗中的手工艺

在中国的许多节庆中,传统手工艺品的制作和展示都是重要组成部分。饮食文化、手工艺和社会活动交织在一起,共同构成了节庆的独特魅力。例如,在端午节,人们不仅会进行赛龙舟等传统活动,还会亲手制作粽子,这一过程既是对手工艺的传承,也包含了对历史的致敬。粽子的制作过程讲究手艺,包裹粽叶、调配糯米与馅料,每一步都体现着工艺技巧。

此外,传统节庆中的手工艺活动往往也与地方文化密切相关。例如,在春节期间,北方的剪纸和南方的陶瓷工艺展示便反映了各地独特的文化特色。每一件手工艺品,都是制作工艺的体现,背后蕴含着深厚的历史文化底蕴。这些传统习俗不仅传承了古老技艺,也让年轻一代通过亲身参与,逐渐认识到手工艺的独特价值。

明清时期的织锦工艺

在明清时期,中国的织锦工艺达到了极高的水平。织锦技艺不仅仅是手工制作的纺织工艺,更是艺术创作的表现。织锦工艺融合了丰富的文化内涵和历史故事,往往通过复杂的编织技法展现出传统的故事、风景和人物。这一时期,织锦不仅仅用于日常生活,还常常作为重要的礼品赠送,体现了工艺水平的高超和文化的繁荣。

明清时期,织锦工艺尤其在江南一带流行。当时的织锦以苏州、杭州最为著名。苏州的“苏锦”以细腻、精致著称,工艺精湛,图案多样,既体现了传统文化的深厚底蕴,也让人们从中感受到工匠精神。通过不断的改进和传承,织锦工艺在明清两代繁荣发展,成为了中国传统工艺中的瑰宝。

唐宋时期的青铜器制作

唐宋时期的青铜器工艺在中国历史上也占有重要地位。青铜器制作的技艺高超,尤其是青铜器的铸造技术和雕刻工艺,都达到了非常高的水平。这些青铜器不仅仅是生产工具,更是宗教祭祀和文化交流的重要载体。青铜器上精美的雕刻和铭文,往往记录着当时社会的政治、经济和文化状况,是历史研究的重要资料。

唐宋时期的青铜器多用于礼器和兵器的制造,它们被广泛用于宗教仪式、宫廷仪式以及日常生活中。这些青铜器的制作和使用,体现了古代工匠的智慧与创造力,也让我们通过这些物品更加深刻地了解了古代社会的风貌。

手工艺在当代的保护与创新

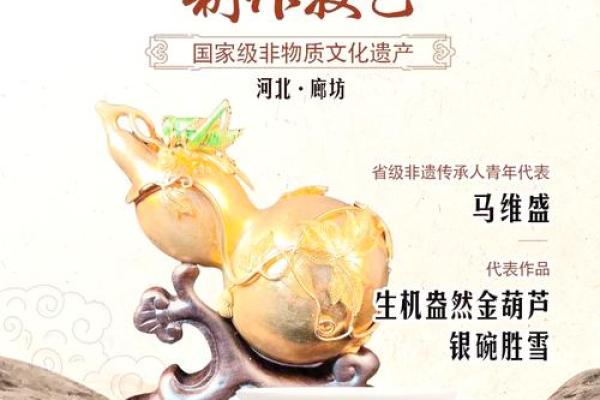

进入现代,随着工业化和机械化的快速发展,许多传统手工艺面临着逐渐失传的危机。为保护这些宝贵的文化遗产,许多地方通过设立工艺节、工艺博物馆以及开展手工艺培训等方式,积极进行传统手工艺的保护与传承。例如,在现代的工艺节庆活动中,不仅有传统的手工艺展示,还融入了现代创意设计,使得传统手工艺焕发出新的生机。

现代社会的手工艺传承注重创新与传承的结合,不仅要求保留传统技艺的精髓,还鼓励与现代生活的融合。例如,一些手工艺师将传统的刺绣技艺与现代时尚设计相结合,创作出既具有传统美感又适应现代需求的作品。这样的创新不仅推动了传统手工艺的发展,也让更多的人重新认识到这些古老技艺的独特价值。

起名大全

最近更新

- 妗字取名寓意女孩:吉祥寓意与音律搭配指南

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)是否是订婚吉日 今日提亲好吗

- 2025年08月16日是否符合订婚吉日? 定下婚约行吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)能否作为安门黄道吉日? 今日装大门有问题吗?

- 男孩用鑫字取名的五行解析及高分名字示例

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)是否符合提车吉日? 今日提车买车是好日子吗?

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家趋吉避凶了吗? 乔迁新居合不合适?

- 命运密码揭秘:胸毛与八字的微妙联系,竟能改变人生轨迹

- 玲字五行属什么?女孩取带玲字的名字技巧

- 2025年07月22日结婚是上上吉时吗? 办婚礼黄道吉日查询

- 2025年07月22日(农历六月廿八)安门合良辰吉时吗? 今日安装入户门是好日子吗?

- 晓字五行属性详解:男孩取名的相生相克原理应用

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气