元宵节的天文奥秘与传统灯会文化

元宵节是中国传统的重要节日之一,其庆祝活动充满了光明与热闹。这个节日的起源和丰富的传统文化,既与古老的农耕文化相关,又与天文现象密切相关。在这一夜,璀璨的灯光照亮了大街小巷,而节日的背后,却藏着许多与宇宙天象和民俗传统息息相关的深意。

起源:农耕文化与天文现象的结合

元宵节的起源,可以追溯到古代中国的农耕文化和天文观测。农历正月十五,恰逢农历新年的第一轮满月。对于古代农民来说,这一时节意味着寒冬将尽,春耕即将开始。满月象征着天圆地方,预示着天地和谐,也寓意着农田丰收,家人团圆。这一节日逐渐成为了庆祝春天到来、祈求丰收和团圆的盛大节日。

天文现象在元宵节的起源中占据着重要地位。元宵节恰逢“望月”时节,这一日的月亮最为圆满,正是农历年的“圆月”之夜。在古代,中国天文学家十分重视天象的观测,认为月亮的圆缺代表着天地的气运。古人通过观察天象来确定季节变迁,指导农业生产。正因为如此,元宵节也成为了古人对天地宇宙的一种敬畏和礼赞。

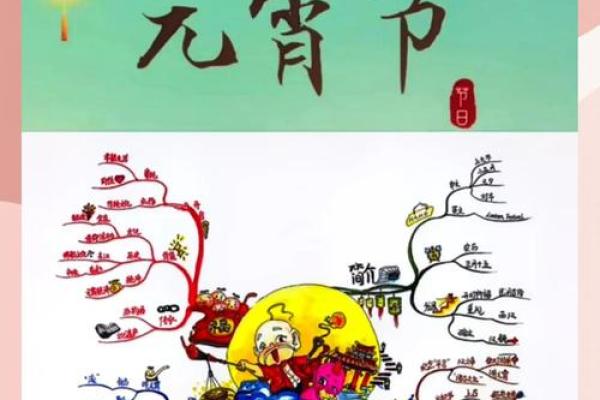

传统习俗:灯会与饮食文化

元宵节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的当属灯会和吃元宵。灯会是一种庆祝活动,主要通过悬挂各式灯笼、游行灯阵以及猜灯谜等形式来营造节日气氛。灯笼的制作、形状、颜色各异,通常以动物、人物、花卉等为主题,象征着吉祥和美好愿望。灯谜是另一项重要活动,参与者通过猜谜游戏,既增添了节日的乐趣,又考验了智慧。

吃元宵是元宵节的传统饮食习惯,元宵的制作方法有蒸有煮,外皮通常由糯米粉制成,内里包着各种甜咸口味的馅料,如豆沙、芝麻、肉馅等。元宵象征着团圆和圆满,吃元宵是表达对家庭团聚、和谐幸福的祝愿。此外,元宵节的饮食习惯也常包括赏花灯、放烟花等,既丰富了节日的内涵,也表达了人们对新一年生活的美好期许。

汉代的元宵节

元宵节的历史可以追溯到汉代。据史料记载,汉武帝时期,宫廷开始举办盛大的元宵灯会,宫中张灯结彩,百姓也纷纷仿效,成为了节日习俗的一部分。当时的灯会并不仅限于灯笼的装饰,还包括了歌舞、杂技等多种表演,成为了汉代宫廷文化和民间娱乐活动的一大亮点。通过灯会,人们不仅感受到了天文与自然的和谐美好,还表达了对社会安定、家庭和谐的愿望。

宋代的灯会文化

宋代的元宵节灯会文化更为盛大。据《东京梦华录》记载,宋代汴京(今河南开封)一带的元宵节灯会规模庞大,街道两旁灯火辉煌,商贾百姓聚集在一起,互相交流,猜灯谜,赏灯游玩,热闹非凡。宋代的灯会不仅仅是民间的娱乐活动,它还被赋予了更深的社会意义。灯谜作为灯会的重要组成部分,不仅使节日增添了智慧的趣味,还表现了人们对知识、智慧的尊崇。这一时期的灯会,已经成为了元宵节文化的重要组成部分。

元宵节的当代复兴

进入现代,元宵节的灯会文化和天文意义得到了新的传承和发展。随着城市化进程的加速,越来越多的城市开始举办规模盛大的灯会,灯笼的设计不仅延续了传统的元素,还融入了现代的科技与艺术,形成了具有时代特色的灯会景观。例如,北京、广州等大城市的元宵节灯会,不仅仅是当地文化的展示,也成为了全球游客的吸引力之一。这些灯会的展示,不仅弘扬了传统文化,也让更多的人了解元宵节背后的天文奥秘和历史传承。

元宵节作为一项重要的文化遗产,凭借其独特的节庆活动和丰富的文化内涵,继续在现代社会中焕发着光彩。在传承和创新的过程中,元宵节已不仅仅是中国的传统节日,它已经成为了世界了解中国文化的一个窗口。

起名大全

最近更新

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证吉利吗? 今日领证算不算好日子?

- 君字取名寓意女孩:从字形结构看吉祥象征

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土日子有没有选对? 建筑房屋能算好日子吗

- 香港命理揭秘:命运密码背后的暗藏玄机,如何改变人生轨迹

- 2025年07月25日这日子开业算黄道吉日不? 今天开张行不行

- 2025年07月24日动土算不算好日子? 今日动土有没有问题?

- 2025年08月25日这日子领证是否黄道吉日? 登记结婚有问题吗?

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修合良辰吉时吗? 今日装潢房子适合吗?

- 揭秘生辰八字:能改运吗?命运的真正奥秘解析

- 眼睛中的命运密码:揭开命运背后的误区,重新定义成功

- 女孩名字用霞字好不好?五行与寓意的双重考量

- 2025年08月16日是否是订婚吉日 定亲是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气