景颇族的年节与天文周期:与自然和谐共生的智慧

景颇族的年节与天文周期是这一民族文化的重要组成部分,体现了与自然和谐共生的智慧。这种智慧不仅体现在他们的农耕活动中,还与天文周期紧密相连,影响了他们的传统习俗和日常生活。景颇族通过细致观察自然界的变化,制定了一套独特的历法和年节庆典,使他们与自然界保持了紧密的联系。

天文周期与农耕的结合

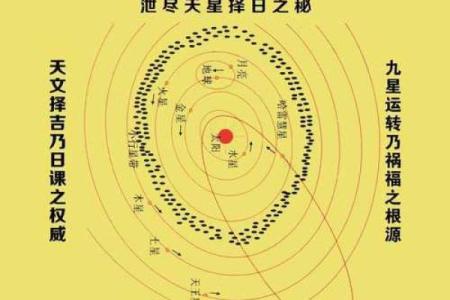

景颇族的年节与天文周期的关系源远流长。在古代,景颇族通过观察星象和天文现象,了解季节的变化,进而指导农耕活动。每年的农耕周期通常与太阳的运动和月亮的变化密切相关。例如,景颇族会根据冬至和夏至的太阳位置来安排播种和收获的时间。在这一过程中,他们不仅依赖自然现象,还将天文知识传递给下一代,从而形成了一种天人合一的生活方式。

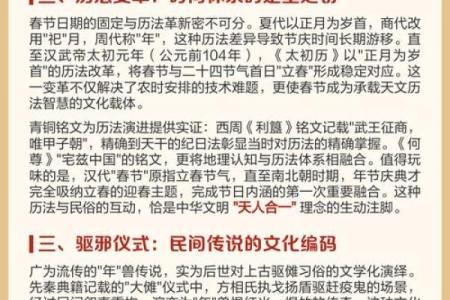

这一天文周期的运用,能够有效帮助景颇族避开灾害,合理安排农时,确保丰收。据典籍《景颇族年节与农耕历法》记载,景颇族曾通过“天干地支”和“二十四节气”等天文标志,精确预测每年的气候变化,并以此指导农业生产。这种传统的天文历法,不仅是农耕生产的需要,也是他们文化认同的一部分。

传统习俗:饮食与活动

景颇族的年节活动丰富多彩,充满了对自然和祖先的敬畏。这些活动通常与节令和天文周期紧密相连,形成了独特的传统习俗。在饮食方面,景颇族的年节餐桌上常常能看到象征丰收与安康的食物,如糯米、鸡、猪肉等,这些食物不仅代表了族人对自然赐予的感恩,还体现了他们与自然界的和谐关系。

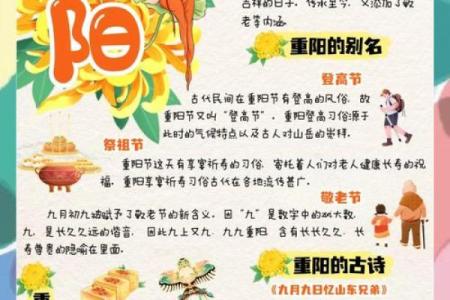

此外,景颇族年节期间的活动也是天文周期的一部分,尤其是舞蹈和祭祀。每年年初,景颇族会举行盛大的祭天仪式,祈求丰收和安康。祭天活动通常在春分前后举行,依赖于天文历法确定的最佳时机。祭祀活动结束后,族人会聚集一起,跳起传统的舞蹈,庆祝新的季节和希望的开始。这些传统习俗不仅是景颇族文化的重要体现,也是他们与天文周期、农耕文化深度融合的结果。

农耕与天文周期的早期结合

在景颇族的历史上,早期的农耕活动与天文周期有着密不可分的关系。史书记载,景颇族的先祖通过观察太阳的升降和月亮的盈亏,制定了适合本地区的农耕历法。古人发现,特定的天象常常预示着气候的变化,借此可以推算出适宜播种和收获的最佳时机。例如,当春天的第一缕阳光照射在大地上时,正是播种的时节。这样一来,景颇族通过天文现象预测季节变化,确保农作物的顺利生长与丰收。

天文知识在灾难中的应用

在景颇族的历史中,天文知识不仅帮助他们获得丰收,也在自然灾害面前发挥了重要作用。例如,某年,景颇族的先祖通过天文现象的变化预见到了干旱的到来,及时调整了水源的利用和作物的种植方式,避免了因灾难带来的粮食短缺。这一事件被传颂为景颇族文化中与自然和谐共生的典范,也促使后代更加强调天文知识的传承与实践。

与时俱进的天文智慧

随着时代的发展,现代景颇族在继承传统天文历法的基础上,开始融合现代科技手段来优化农业生产。今天,许多景颇族的年轻人仍然会在年节期间举行传统的祭天活动,感恩自然的馈赠。同时,他们也开始借助天文气象预测等科技工具,提前规划农时,确保粮食的稳定生产。这种传统与现代的结合,不仅使景颇族的文化得以延续,还使他们在面对现代化挑战时,能保持与自然的和谐共生。

景颇族的年节与天文周期不仅是他们文化的重要组成部分,更是与自然和谐共生智慧的体现。通过几千年的传承与发展,这一文化不仅影响了景颇族的农业生产,也塑造了他们与自然环境的深厚联系。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气