七月盛夏养生指南:如何应对酷暑与湿气

随着七月的到来,夏季的酷热与湿气愈加明显,特别是对于生活在温暖潮湿地区的人们来说,如何在这酷暑难耐的季节保持健康成为了一个迫切的课题。七月,作为农耕社会的“盛夏时节”,气候炎热湿润,不仅影响着人体的健康,还与我们的饮食习惯、日常活动密切相关。本文将从历史和传统的角度出发,探讨如何应对盛夏酷暑与湿气,结合经典典籍中的智慧与现代传承的养生方式。

农耕文化的影响与夏季养生

农耕社会中,季节与气候对人类生活的影响至关重要。盛夏时节,气候酷热且湿气重,这不仅影响农业生产,还直接关系到人们的身体健康。在古代,农耕文化中的“夏季养生”被视为关乎生命力的重要时节。《黄帝内经》中的“夏养心”便是这一传统的体现。夏季是阳气最旺盛的时候,身体容易过度消耗,因此需要通过合理的饮食、作息和生活方式来“平衡”身体的阳气,避免过度疲劳和湿气的侵袭。

传统饮食与习俗

在中国传统文化中,饮食被认为是应对酷暑与湿气的重要手段。盛夏时节,食物应以清淡、易消化为主,以减少身体的负担。例如,凉茶、绿豆汤和荷叶粥等传统食品,被认为具有去湿、清热、解毒的功效。此外,习俗中还强调“多吃苦味”来“清火去湿”。苦瓜、苦菜等食物在七月的餐桌上频繁出现,既能清热解暑,又能去除体内湿气。

在民间习惯中,七月的中元节也是祭祀和驱邪的时节,人们通过祭拜祖先和神灵来祈求安康,驱除夏季带来的炎热与湿气。这种习俗不仅与人们的信仰有关,也体现了传统文化中对季节变化的敏感与应对方式。

东汉医家张仲景的夏季养生法

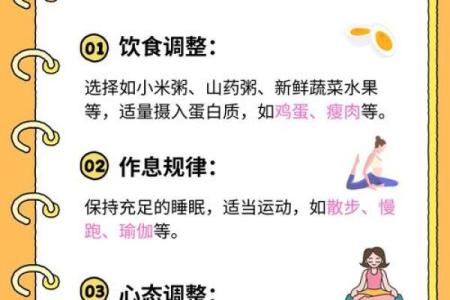

张仲景是东汉著名的医学家,他在《伤寒杂病论》中提出了许多夏季养生的理论与方法。在其中一篇《伤寒论》中,张仲景强调,夏季湿气重,容易影响脾胃功能,导致消化不良、腹泻等问题。他提倡食疗与药疗相结合,建议人们多食用利水消肿、健脾益气的食物,以增强身体的抗湿能力。

张仲景还特别提到,夏季的养生不仅要调理饮食,更要调节心态。他认为,夏季应保持心情愉快,避免情绪波动过大,这有助于疏通气血,保持身体的阳气。现代人依然可以从张仲景的养生法中获益,注重调节饮食和情绪,合理安排工作与休息,避免过度劳累。

宋代王祯的养生理论

宋代的王祯,作为一位学者与医学家,提出了夏季防暑降温的具体方法。在他的《王祯养生法》中,详细记载了如何应对盛夏酷暑的挑战。他特别强调,要避免在中午和下午最热的时段外出,尽量在清晨和傍晚活动,并且建议穿着宽松、透气的衣物来帮助散热。

王祯还提出,通过饮食调节来保持身体健康。在盛夏时节,他推荐了清凉解暑的食物,如绿豆汤、黄瓜、冬瓜等,这些食物不仅能清热解暑,还能排除体内的湿气。他的养生理念注重的是通过“调和阴阳”来保持身体的平衡,这与现代人提倡的保持健康的生活方式有异曲同工之妙。

结合科技与传统智慧

进入现代社会,科技的发展为我们提供了更加精准的健康管理手段。然而,传统的夏季养生理念依然得到了广泛的传承与应用。在现代,许多人通过调节室内环境来避免高温和湿气的困扰,例如使用空调、除湿机来保持室内的干燥与凉爽。此外,现代人注重补充水分与电解质,以防暑降温。

尽管现代生活与古代有所不同,但人们仍然在实践中结合了张仲景、王祯等古代医家的养生智慧。特别是在饮食方面,许多传统的养生食谱依然成为现代人夏季饮食的重要组成部分。结合现代科技与传统养生方法,不仅可以有效应对酷暑与湿气,还能促进身心健康的平衡。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气