苗族节庆习俗:祭祀与农耕生活的紧密联系

苗族的节庆习俗深深扎根于他们的农耕生活和天文观念之中。这些习俗不仅体现了苗族与自然的和谐共生,还反映了他们对生命、土地和祖先的崇敬。苗族的祭祀活动和节庆,通常与农耕时节息息相关,尤其在农忙季节和收获季节,祭祀活动更为频繁,体现了人们对农业生产的敬畏和对自然神灵的祈求。

祭祀起源与农耕天文的结合

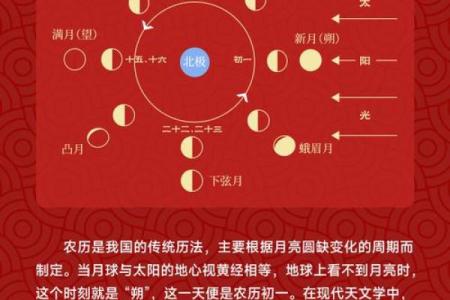

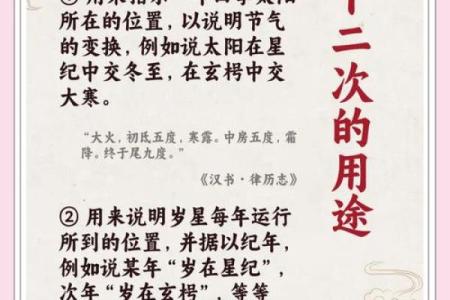

苗族的节庆起源与农耕社会密切相关。由于苗族人主要从事农业生产,特别是水稻种植,因此他们的节庆活动大多围绕着播种和收获两个重要时节展开。苗族人通过观察天象、日月的变化和四季轮回,制定了与自然规律相符的农业生产节奏。天文观念在苗族文化中占据着重要位置,许多节庆活动与日月星辰的变化紧密相连。特别是在农忙季节,苗族的祭祀活动往往依照农事安排,以此祈求风调雨顺、五谷丰登。

例如,苗族的“冬至节”便是依照天文日历来安排的。冬至是冬季最短的一天,象征着阴气的最强和阳气的开始回升。苗族人在这一天举行盛大的祭天仪式,感谢天地神灵的保佑,并祈求新的一年五谷丰收。这一节日不仅仅是农耕社会的时间标志,也是苗族人对天文变化深刻理解的体现。

传统习俗与饮食文化的融合

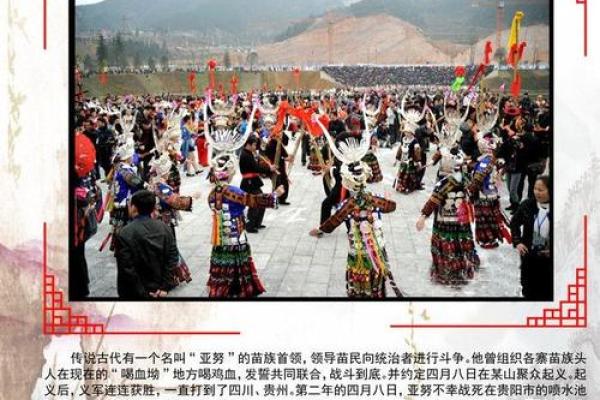

苗族的传统节庆习俗通常包括祭祀、歌舞、饮食等多种形式,这些活动都与农耕生产和季节变化密切相关。在节庆期间,苗族人会举行丰盛的祭祀活动,祭品通常包括猪、牛、羊等牲畜,供奉祖先和自然神灵,祈求来年农业生产顺利。祭祀活动后,苗族人还会举行盛大的舞蹈和歌唱活动,表达对祖先的敬仰以及对丰收的期盼。

饮食在苗族节庆中占有重要地位,尤其是与农耕生活紧密相关的食物。例如,苗族人在农忙季节结束后,会制作“粽子”来庆祝收获。粽子不仅是节庆中的传统美食,也是对土地的感恩,象征着五谷的丰收。苗族人还常用自家种植的稻米、玉米等制作传统食物,这不仅展示了他们的农耕技术,也体现了苗族人与土地之间的深厚联系。

苗族“苗年”节庆的农耕文化传承

“苗年”是苗族最重要的传统节日之一,通常在每年的农历十月举行。这一节日与农耕周期密切相关,尤其是在收获季节,苗族人通过“苗年”庆祝一年辛勤劳作的成果。在“苗年”期间,苗族人会举行盛大的祭祖和祭天仪式,祭品多为牲畜,象征着对天地神灵和祖先的感恩。祭祀仪式后,村民们会举行歌舞活动,表达对丰收的感激。

通过这些活动,苗族的农耕文化得以代代相传,“苗年”不仅是庆祝收获的节日,也体现了苗族人对自然的敬畏和对农业生产的重视。这一传统节庆的延续,确保了苗族人对土地和祖先的尊重,也增强了他们的社区凝聚力。

苗族“插秧节”的农耕与祭祀结合

“插秧节”是苗族另一个富有特色的节日,通常在春季播种季节举行。这个节日与农耕生活紧密相关,主要是通过祭祀和插秧活动来祈求好年景。在插秧节期间,苗族人会举行祭田仪式,感谢土地神灵的庇护,并祈求丰收。插秧节的活动通常包括歌舞、集体插秧和祭祀等内容,展示了苗族人对自然神灵的崇拜以及对农耕生活的深刻理解。

通过“插秧节”,苗族人不仅表达了对大自然的敬畏,也强化了人们对土地和农业生产的依赖。这个节日作为一个农业节庆,既有深刻的宗教性质,也充满了社会和文化的意义。

苗族节庆在当代的延续

尽管现代化进程带来了许多变化,但苗族的节庆习俗在当代依然得到了很好的传承。许多苗族地区的年轻人依然通过祭祀、歌舞等活动来庆祝传统节日,并将这些习俗与现代社会相结合。在现代,苗族节庆不再局限于宗教和农业活动,许多苗族节庆已成为集体活动,吸引了大量游客前来观光、学习和体验。这种结合了传统和现代的传承方式,不仅让苗族的文化得以延续,也促进了苗族文化的交流与融合。

在如今的苗族节庆中,尽管农耕活动的比重有所减少,但祭祀和庆祝的核心精神依旧没有改变,那就是对自然、祖先的尊重,以及对生命和土地的感恩。这种文化的传承,使得苗族节庆不仅仅是一个农业社会的遗产,更是当代社会中的重要文化符号。

起名大全

最近更新

- 颜姓温婉贤淑的女宝宝名字,这样取寓意深远

- 苗族节庆习俗:祭祀与农耕生活的紧密联系

- 端午节习俗背后的智慧:谚语与养生的传承

- 从孙正义的命运密码看成功之道:命理的真实影响与改变之法

- 2025年07月22日乔迁合良辰吉时吗? 乔迁行不行?

- 2025年08月03日是否适宜搬家? 今天搬家入宅行不行

- 汤姓端庄典雅的女宝宝名字,好听又有深意的有哪些?

- 生辰八字强弱解析:命运不同的关键因素是什么?

- 2025年08月03日搬家趋吉避凶了吗? 乔迁新居能算好日子吗

- 冬至节气:探秘古老农耕文化中的寒冬生活智慧

- 回族节日习俗中的美食与文化传承

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土趋吉避凶了吗? 动土建房适合吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气