通过月亮看历史:古人如何在节令中解读天象

在古代,中国的天文学和农业密切相关,古人通过观察天象,特别是月亮的变化,来指导日常生活和农业生产。月亮的盈亏、升降与节令变化密不可分,而这些变化深刻影响着古人的习俗和文化传统。

月亮与农耕的关系

农耕社会对节令的依赖非常强烈,月亮的变化成为人们判断时令的一个重要依据。特别是在古代,没有现代化的科学工具,农民通过“月亮历”来安排播种、收割等农业活动。月亮的盈亏周期与季节变化相呼应,帮助农民确定最佳的播种和收获时机。

例如,古人通过观察农历的“二十四节气”,每个节气的变化都与月亮的盈亏变化紧密相关。在春秋时节,月亮的圆缺可以为农民提供作物生长的指引,而在农忙的时节,月亮的满缺周期则提醒人们何时施肥、何时灌溉。农历的每个节气,都有其特定的月相与农业活动相结合,这种依赖性延续了几千年。

传统习俗与月亮的影响

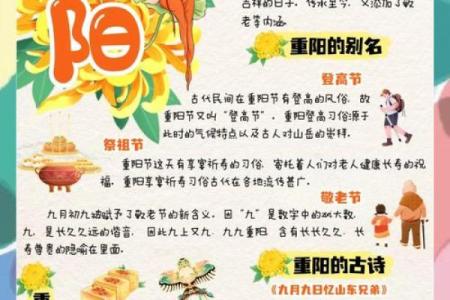

古人还通过月亮来指导日常生活中的传统习俗,尤其是饮食和节庆活动。例如,中秋节的庆祝活动便是以月亮为主题。中秋节的月亮象征着团圆和丰收,而这一天,古人会举行祭月活动,祈求家庭和谐、丰收与健康。传统的“吃月饼”习俗,也是从古人对月亮的崇拜与尊重中衍生出来的。

又如,农历的“冬至”节气,也是月亮与太阳相互作用下的一个重要节点。在这一时节,古人会吃饺子以取“团圆”的寓意,并且认为吃饺子有驱寒保暖的作用。月亮的变化在这些传统习俗中扮演了重要角色,古人通过这些习俗与自然现象保持联系。

唐朝的天文观测与农业

在唐朝,天文学的发展与农业生产密切相关。唐代的《大元大一统志》中记载,农民依照月相和节令来进行农业活动。在这期间,天文观测非常重视月亮和太阳的运动,尤其是月亮的盈亏周期和节气的变化。例如,唐代的“二十四节气法”就基于月亮的变化来确定季节,确保农业生产的稳定。

在这一历史阶段,农民依据月亮的周期来判断收成的时间,既是对天文现象的观察,也是对自然规律的尊重。在农业生产的安排上,月亮的盈亏成为决定农田管理和生产安排的重要依据。

宋代的月亮与节令对民俗的影响

宋代是中国历史上一个文化高度发展的时期,月亮的变化也在民俗文化中占有一席之地。宋代人重视月亮的周期性,尤其是在节令变换时,月亮的变化与民俗活动密切相关。以“清明节”为例,宋代的《东京梦华录》记载了当时人们在清明节期间进行的祭祖和扫墓活动。在这个节气中,月亮的盈亏被视作对祖先的祭奠与敬仰,而清明节的祭祀活动,也常常与月亮的变化相协调,表现出古人天文与社会生活的紧密联系。

宋代的农民在进行播种、收割等活动时,也会参考月亮的盈亏,确保农作物生长的最佳时机。月亮不仅是一个天文现象,它还象征着自然的规律,并深深嵌入民众的日常生活和文化中。

月亮与节令的延续

进入现代,月亮的观测依然对节令和农业产生影响。现代农民虽然已经不再完全依赖月亮来安排农业生产,但许多传统节日仍然围绕月亮展开。例如,中秋节依然是全家团圆、共享月饼的时刻。随着科技的发展,人们对天文现象的理解也逐渐深化,但传统的节令习俗依然在许多地方得以延续。月亮作为文化象征,依旧在现代社会中扮演着重要角色。

在一些地方,农民仍会根据月亮的周期来安排某些农业活动,特别是在传统节气时,这种习俗没有消失。而现代科技也让我们更加清楚地了解月亮的变化规律,使得古人对天象的解读更具科学性和准确性,但这些古老的节令和习俗仍然深刻影响着今天的文化和生活方式。

起名大全

最近更新

- 2025年07月22日算不算结婚好日子? 办婚礼有没有问题?

- 姓韦女孩甜美灵动的名字,怎样取更有灵气?

- 皓字的五行属性及男孩取名的寓意延伸

- 青字五行属什么?女孩名字中该字的属性平衡技巧

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚是否是黄道吉日 今天办喜事怎么样?

- 2025年07月25日开业合良辰吉时吗? 开业吉日宜忌

- 昱字女孩取名寓意:从文化传承看字义应用

- 2025年07月22日是否适宜安门? 安门是否是好日子?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁合不合适? 乔迁吉日宜忌查询

- 通过月亮看历史:古人如何在节令中解读天象

- 许西川命理揭秘:你所忽略的命运密码

- 揭秘官运生辰八字:你的命运能改运吗?合婚如何影响官运?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气