农耕习俗中的冬至节,如何为来年丰收做准备

冬至节是中国传统的二十四节气之一,它的到来标志着冬季的正式开始。在农耕社会中,冬至不仅是季节变化的标志,更是为来年丰收做准备的重要时刻。通过对农耕习俗和天文现象的理解,古人制定了很多与冬至相关的习俗与活动,这些习俗不仅承载了对自然的敬畏,也体现了对来年农业生产的希望与祈愿。

冬至的天文起源

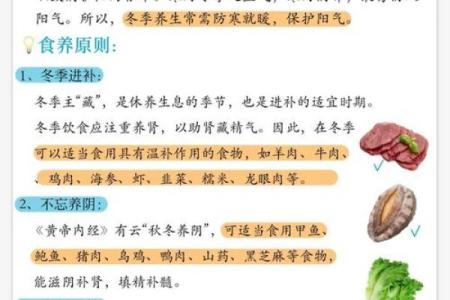

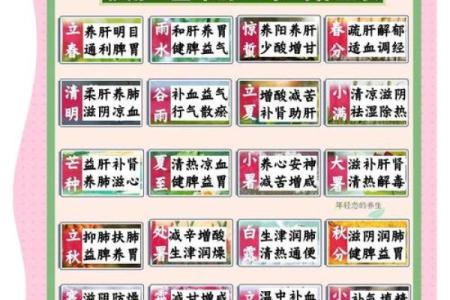

冬至节的起源深深植根于天文观察。根据天文学的解释,冬至是太阳直射点最南的位置,太阳的辐射最弱,白昼最短,黑夜最长。古代农民通过对这一天文现象的观察,明白了季节的变化,也就有了在此时准备来年农业的传统。冬至节所在的时间点,是一年之中阴气最重、阳气最弱的时候,但过了这个时节,阳气逐渐回升,万物复苏的时刻即将到来。古人根据这一规律,认为冬至是“阳气复生”的时刻,是播种和耕作的好时机,因此在冬至这一天,他们会进行一系列的活动,以祈求来年的丰收。

传统习俗:饮食与活动

冬至节不仅仅是一个天文现象,它还与农民的生产活动和饮食习惯密切相关。在古代,冬至不仅是祭祖和祭天的日子,也是农民为来年做准备的重要时刻。冬至这一天,农民通常会举行祭祀活动,感谢天神和祖先的庇佑,并祈求来年的风调雨顺,五谷丰登。祭祀仪式之后,便是传统的冬至食物——饺子、汤圆等。这些食物不仅有驱寒暖身的功能,也寓意着团圆和吉祥。在一些地区,人们还会举行歌舞和民间艺术表演,增添节日气氛,表达对来年丰收的美好期许。

通过这些传统的活动和饮食,冬至节成为了一个富有象征意义的节日,农民通过它来祈求来年的丰收,并在此时做一些必要的农事准备。冬至过后,天气渐冷,但这并没有影响农民的生产安排。相反,冬至过后的一段时间内,许多地区的农民开始检修农具,储备种子,为春耕做准备。

历史案例:古代的冬至与农业生产

第一个案例可以追溯到东汉时期。东汉时期,农业是社会的基础,农耕活动对于民生至关重要。根据《东周列国志》记载,冬至时,皇帝会亲自祭天,祈求来年风调雨顺,农田丰收。同时,民间也会在冬至之日进行祭祀活动,祈愿五谷丰登。这一时期,冬至节不仅有天文意义,也具备了重要的农业实践意义。农民通过观察天象变化,调整播种和收获的时机,确保农事活动的顺利进行。

第二个案例发生在唐朝时期。唐代是中国历史上农业生产繁荣的时期,冬至节作为农业生产的一部分,得到了广泛的重视。唐朝的宫廷和民间都有冬至祭天的传统,民间不仅会进行祭祀,还会在冬至时进行大规模的农具检查和整理。这一时期,冬至节也逐渐融入了更多的社会和文化意义,成为人们祈求安定与丰收的一个重要时刻。

冬至节的农业意义

到了现代,虽然农业生产方式已经发生了很大变化,机械化和科技化的农业大大提高了生产效率,但冬至节依然作为传统文化的一部分在许多地方得到了传承。在一些农村地区,冬至节仍然是一个重要的节日,农民们会继续遵循传统的习俗,如祭天、祭祖,并进行农事准备。现代社会虽然生产条件改善,但对自然的敬畏和对丰收的期盼并未改变,冬至节依旧是人们与自然对话、祈求来年丰收的时刻。

这种传统习俗的现代传承不仅仅体现在节庆活动上,更在于农业生产的计划与管理上。即使不再依赖于纯粹的天文观测,农民们依然会在冬季的这段时间里进行土地的休养生息,准备来年春耕的各项工作。而对于现代城市居民来说,冬至节的传承更多体现在饮食和文化活动中,饺子和汤圆成了冬至节不可或缺的食物,而这也象征着与家人团聚、共同祈愿丰收与幸福。

起名大全

最近更新

- 如何打破命理漩涡的束缚?揭开暗藏玄机的改变之法

- 2025年07月22日乔迁吉利吗? 入住新居适合吗?

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家日子合黄道没? 今日乔迁新房好吗

- 西双版纳的水灯节:天文与民俗的完美交织

- 鸿字男孩名字:从流行语看寓意的时代化演绎

- 解析生辰八字原理:合婚如何影响命运?能否改变运势?

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修能算好日子吗? 今日装潢房子好吗

- 四柱命理的真相:如何通过暗藏玄机掌控命运

- 郑爽生辰八字解析:能改运吗?合婚应重点看什么?

- 2025年07月22日乔迁是黄道吉日不? 入新宅有没有问题?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁合适吗 今日入新宅有问题吗?

- 晴字女孩取名:寓意歧义的规避与正向引导技巧

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气