农耕与天文的交织:如何用节气安排现代生活

在中国传统文化中,节气不仅是天文与农耕相结合的产物,也是生活和自然规律的真实写照。无论是古代的农耕社会,还是现代都市中的生活节奏,节气都在无形中影响着人们的饮食习惯、作息时间,甚至是精神文化的传承。了解节气的起源,探讨它在历史和现代生活中的应用,能帮助我们更好地理解这一文化遗产如何与时俱进,融入我们的日常。

农耕与天文:节气的起源

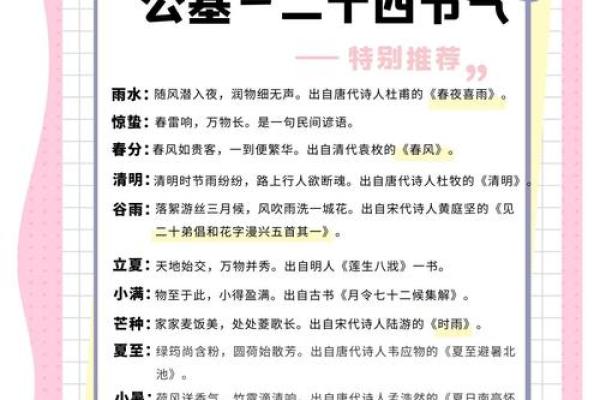

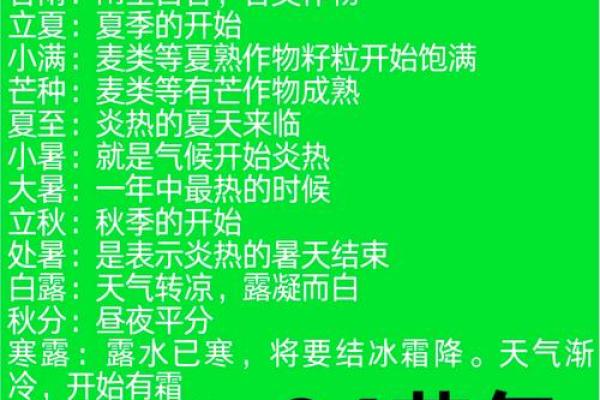

节气的起源可以追溯到古代的天文学和农耕社会。古人根据太阳在黄道上的位置变化,划分出24个节气,每个节气代表着气候的变化与农事活动的节奏。例如,“立春”标志着春季的开始,而“秋分”则意味着昼夜平分,适合农作物的播种和收获。节气不仅是天文学的产物,也深深根植于农耕文化中,它指导着人们进行农事安排,帮助他们与大自然和谐共生。

在古代,农民通过观察天象变化,预测天气情况,以便决定何时耕种、收割、播种以及休养生息。天文的精准测定和农耕的实际需求,促成了节气制度的形成。这种天文与农业的结合,体现了古代人类对自然的尊重与适应。

二十四节气与传统饮食

节气对饮食的影响是深远的。在中国古代,随着节气的变化,人们会调整自己的饮食习惯,以顺应季节变化的需求。“春分”时,气温逐渐回升,人们常吃一些有助于清理体内湿气的食物,如荠菜和春笋;而“冬至”则是寒冷的季节,传统上人们会吃一些温补的食物,如羊肉汤,来御寒保暖。通过与节气相结合的饮食调节,人们不仅满足了身体的需要,也增强了免疫力。

《黄帝内经》一书中有提到,顺应节气的饮食对于养生至关重要,书中详细列举了各个节气应当食用的食物,如“春季应多吃辛温发散的食物,以驱寒湿”;“秋季应多吃润肺的食物,如梨、白菊花等”。这些饮食传统至今仍被广泛应用在现代人的生活中。

节气与传统活动

节气还与中国传统节令活动紧密相连。例如,春节与“立春”重合,是中国最为重要的节日之一。此时,人们会举行祭祖、吃团圆饭、放鞭炮等活动,象征着新的一年的开始,寄托着对未来的美好祈愿。“秋收冬藏”则是与秋冬季节密切相关的传统活动,农民忙于收割粮食,储备过冬的食物。这些活动不仅体现了人与自然的密切关系,也反映了中国农耕文化的根基。

古代典籍中常有关于节气对应的祭祀活动的记载,如《礼记·月令》便详细描述了不同节气时的祭祀仪式,强调节令变化与国家、社会生活的紧密联系。这些活动不仅有助于农业生产,还通过集体参与,增强了社区的凝聚力和文化认同感。

节气与当代生活的结合

尽管现代科技的发展使得我们不再依赖节气来安排农事和生活,但节气的文化内涵依旧在当代生活中焕发光彩。随着健康、养生观念的流行,人们开始重新重视节气的饮食与作息规律。例如,在“立秋”时,现代人会选择食用一些润肺的食物,而在“白露”时,养生保健也成为了一个重要的生活话题。

在现代,节气的影响也通过互联网传播开来。社交媒体和各类健康资讯平台上,关于节气的健康建议和传统习俗的分享越来越多,许多现代人开始尝试根据节气调整作息时间,关注与节气相关的节令美食。在这其中,节气不仅仅是农耕和天文的结合,它已成为一种生活方式的引领者,帮助人们更加贴近自然,追求健康与和谐。

通过这些历史案例与现代传承,我们不难发现,节气作为一种文化符号,既是一种生活智慧,也是一种天文与农耕结合的产物。在今天,尽管我们不再完全依赖节气来安排农事活动,但它仍在潜移默化中影响着我们的饮食、生活方式和健康理念。

-

澳大利亚夏至节:如何在天文变换中找到节日的力量与寓意

每年的12月21日或22日,澳大利亚迎来一年一度的夏至节。这一天,太阳直射南回归线,澳大利亚的白昼时间最长,黑夜最短。夏至节不仅是天文上...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚是好日子吗? 今日定下婚约适合吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)是否宜结婚? 办喜事是否是好日子?

- 澳大利亚夏至节:如何在天文变换中找到节日的力量与寓意

- 生辰八字装修解析:合婚看什么?如何通过风水改善婚姻运势

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚避凶了没? 办喜事算不算好日子?

- 戴笠生辰八字解析,命运差异的根源与能改运的可能性

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土是好日子吗? 今日建筑房屋好吗

- 吴姓取温润如玉的男宝宝名字,这些名字超有格调

- 2025年07月25日开业避凶了没? 今日开市做生意算不算好日子?

- 2025年07月24日(农历六月三十)算不算动土好日子? 建筑房屋是好日子吗?

- 2025年08月06日是否符合提车吉日? 今天提新车怎么样?

- 2025年08月25日领证合不合适? 登记领证吉日指南

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气