节令文化,探秘古老农耕习俗

农耕文化作为中华民族的重要传统之一,在漫长的历史进程中与自然节令密切相连。无论是农田的播种、收割,还是古人的节令活动,均体现了天人合一的理念。这些与节令相关的农耕习俗,承载着深厚的历史与文化内涵,并且随着岁月的推移,一直影响着现代社会。

农耕与天文的紧密关系

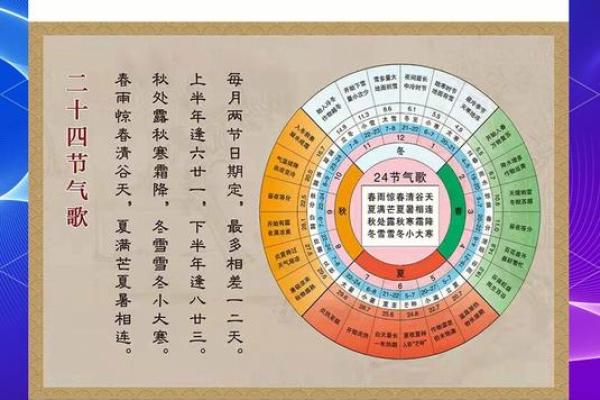

农耕文化起源可以追溯到远古时期,那时的先民并没有现代的科技工具,但他们早已掌握了天象的变化与农作物生长的规律。尤其是在中国古代,天文与农耕紧密相关。古人通过观察天象的变化来指导农业生产,例如“二十四节气”的制定就是在这一基础上完成的。这一系统不仅反映了气候变化的周期,还为农业生产提供了指导依据。

每年的春分、秋分、冬至、夏至等节令标志着不同农事活动的开始与结束。例如,春耕季节的“立春”是播种的开始,而秋收的“立秋”则意味着收获的时刻。这些节令反映了古代农人对自然的深刻理解和智慧,也折射出古代天文与农业活动的密切联系。

传统习俗:饮食与活动的传承

中国的节令文化不仅体现在农事上,还融入了丰富的民俗活动和饮食习惯中。传统节令往往伴随着特定的节令食物与活动,这些习俗至今影响着人们的生活方式。

比如,在“冬至”时,北方地区常吃饺子,南方则吃汤圆,这一传统习俗源于对“冬至”这一节令的尊重和庆祝。冬至是太阳直射南回归线的一天,古人认为此时阴气最重,阳气开始回升,寓意着希望和生长的开始。因此,吃饺子和汤圆不仅是节令习俗,更是对新一轮农业周期的期待与祈愿。

此外,节令活动如“清明踏青”也与农耕文化紧密相关。清明时节,气温逐渐回升,适合外出踏青,也寓意着大自然的复苏。在这一节令,古人会进行扫墓、祭祖的活动,以表示对自然和祖先的敬畏,同时也是一种寓意丰收与健康的祈愿。

周代的农业节令

周代的农耕习俗具有代表性。当时的农田管理与农业生产都严格遵循节令变化。例如,在《周礼》中有对农事的详细规定,包括春耕、夏耘、秋收、冬藏等各个环节的安排。周代的农业生产不仅注重天文的引导,也融入了丰富的节令祭祀活动。通过这些活动,周代人实现了与大自然的和谐共生,并在节令活动中保持了对农耕文化的深刻敬仰。

唐代的丰收庆典

唐代时期的农耕活动也与节令密切相关,尤其是在丰收后,政府会组织盛大的庆典活动。唐代的诗人常常在农田劳动或节令活动中得到灵感,创作出大量表现农耕生活的诗篇。例如,唐代诗人白居易在《赋得古原草送别》中便描写了与农耕节令相关的自然景观与人文活动。通过这些文学作品,可以感受到唐代农耕社会对于节令文化的敬重,以及对丰收的祈愿。

农耕节令文化的再现

随着现代化的进程,许多传统农耕习俗逐渐淡化。然而,在一些地区,尤其是乡村,节令文化仍然得到了很好的传承。如今的农民依然根据节气的变化安排农事活动,而现代社会也逐渐重视这种文化的保护与复兴。比如,在“立春”这一天,许多地方会举办传统的祭天祈丰收活动,以表达对自然的敬畏和对未来一年的期许。

此外,近年来一些节令文化的传承不仅体现在农事活动中,许多城市的文化节庆活动也开始以“节令”为主题,吸引人们关注传统农耕文化。这些活动在现代社会中焕发出新的生命力,使得古老的农耕习俗得以延续。

在现代社会中,节令文化仍然与人们的生活息息相关。通过了解这些传统习俗和历史案例,我们能够更加深刻地感受到农耕文化的博大精深以及它对我们日常生活的深远影响。

起名大全

最近更新

- 刁姓灵动俏皮的男孩名字,有哪些甜美可爱的?

- 2025年08月16日是否宜订婚? 订婚结婚算好日子?

- 农历新年的庆祝与文化传承的意义

- 启字男孩取名组合:结合八字的个性化搭配建议

- 香字女孩取名:从属性到寓意的全维度解析报告

- 纳西族大年节:农耕文化与天文节令中的时间密码

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家趋吉避凶了吗? 这日子乔迁搬家好吗

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)是否符合装修吉日? 今日装修开工适合吗?

- 娱字五行属什么?女孩取名字带娱字的好处

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土合不合适? 今日动土修造适合吗?

- 2025年08月06日提车适合吗? 今日提车好吗

- 从三月八日妇女节看现代社会的女性力量

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气