冬至节气与养生:如何应对寒冷季节

冬至,作为二十四节气之一,是寒冷季节的开始,标志着北半球白昼最短、黑夜最长的一天。此时,阳光直射地球南回归线,北方地区进入寒冷的冬季。在农耕社会中,冬至不仅意味着季节的变化,也代表着农作物的休养生息期,传统上人们通过冬至的节气进行各类养生活动,以度过寒冷的冬季。

冬至的起源与农耕社会的联系

在古代农耕社会,冬至节气有着至关重要的意义。冬至是天文学上的一大转折点,这一天太阳最远离北极,北半球进入寒冷的季节。根据《吕氏春秋》中的记载,冬至是一年之中最寒冷的时刻,同时也是一个阳气开始回升的时刻。古人将这一节气视为阴气最盛、阳气初生的时刻。因此,冬至成为了人们进行养生、祈求来年丰收的重要节日。

在农业生产上,冬至标志着农田中的作物进入休眠期,农民可以趁此时节整理土地、休息养精蓄锐。此时节气的变化直接影响着人们的生活作息和饮食习惯,冬至过后,寒冷的天气让体力活动减少,饮食上则开始以温补为主,以增强身体对抗严寒的能力。

传统习俗:饮食与活动的文化传承

冬至节气的传统习俗中,最具代表性的便是冬至的饮食和活动。从古至今,冬至是人们围炉共餐的时刻。南方的习俗是吃汤圆,象征团圆和幸福;而北方则习惯吃饺子,寓意着驱寒保暖和迎接新一年的希望。吃饺子与“交子”有着密切的联系,交子是指子时(夜间11点至1点)与冬至节气的交接,古人认为吃饺子可以“消除冬寒”,有驱邪避病的效果。

活动上,冬至是祭祖的传统节日之一。民间有在冬至这一天进行祭祖的习惯,家家户户准备丰盛的祭品,以表达对先人的敬意,祈求来年丰收、家运昌隆。与此同时,冬至也是许多地方开展温补活动的时机,尤其在寒冷的北方,冬至后的数天,家庭会通过炖补药膳来增强体质,温暖身体。

历史案例:王羲之与冬至养生

从历史上看,许多名人也对冬至节气有着独特的养生见解。晋代书法家王羲之便是其中之一。王羲之在《兰亭集序》中提到“时序之变,物情之察,故有节气之言。”他提倡在冬至时节进行合理的饮食调节与作息安排,以适应节气变化。在他看来,冬季是身体的养藏期,饮食应以补肾为主,避免过于油腻,同时保持适度的体育锻炼,以保持身体的活力和健康。

历史案例:孙思邈的冬至养生法

唐代名医孙思邈在《千金要方》中对冬至的养生有着详尽的记载。他特别强调冬至时节应注重肾脏的保养,因为肾是与寒冷季节密切相关的脏器。孙思邈提出,冬至节气过后,人体阳气逐渐回升,肾气渐旺,因此此时应通过食疗进行养肾补气。如食用羊肉、桂圆、枸杞等食材,以帮助调和气血,增强抗寒能力。他还提醒在此时节应避免剧烈的体力劳动和过度的忧虑,保持心情舒畅,避免伤害肾气。

现代人如何应对寒冷季节

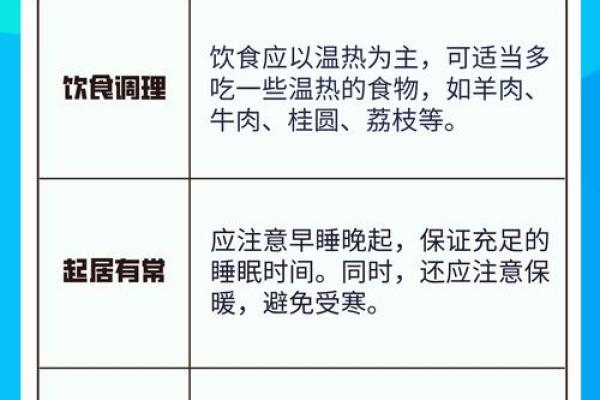

随着现代生活方式的改变,冬至这一节气的传统逐渐被简化,但许多古老的养生智慧仍然在我们的日常生活中得以传承。在现代社会,许多人在冬至时选择通过加强饮食调养和适度的体育锻炼来应对寒冷。饮食上,多数人注重温补,如食用富含蛋白质和维生素的食物,保证身体所需的营养,保持充沛的体力。此外,保持适当的运动和日常保暖,避免长时间暴露在寒冷环境中,也是冬至时节应对寒冷的有效方法。

冬至作为一年中重要的节气之一,仍然在今天的养生文化中占据着重要地位。无论是传统的饮食习惯、历史上的养生理念,还是现代人对这一节气的适应和传承,冬至节气无疑为我们提供了许多关于如何顺应自然变化、养生保健的智慧。

-

澳大利亚夏至节:如何在天文变换中找到节日的力量与寓意

每年的12月21日或22日,澳大利亚迎来一年一度的夏至节。这一天,太阳直射南回归线,澳大利亚的白昼时间最长,黑夜最短。夏至节不仅是天文上...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚是好日子吗? 今日定下婚约适合吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)是否宜结婚? 办喜事是否是好日子?

- 澳大利亚夏至节:如何在天文变换中找到节日的力量与寓意

- 生辰八字装修解析:合婚看什么?如何通过风水改善婚姻运势

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚避凶了没? 办喜事算不算好日子?

- 戴笠生辰八字解析,命运差异的根源与能改运的可能性

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土是好日子吗? 今日建筑房屋好吗

- 吴姓取温润如玉的男宝宝名字,这些名字超有格调

- 2025年07月25日开业避凶了没? 今日开市做生意算不算好日子?

- 2025年07月24日(农历六月三十)算不算动土好日子? 建筑房屋是好日子吗?

- 2025年08月06日是否符合提车吉日? 今天提新车怎么样?

- 2025年08月25日领证合不合适? 登记领证吉日指南

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气