冬至日阳气复苏与古人养生之道

冬至是一年四季中最为重要的节气之一,它不仅标志着冬季的正式来临,更是阳气开始复苏的时刻。在古人眼中,冬至是一个有着深刻天文与农耕背景的节日,承载着丰富的养生智慧和生活智慧。随着冬至的到来,阳气渐渐回升,万物开始预示着新一轮的生命周期。在这一天,人们通过一系列饮食和活动,调养身体、安抚精神,为迎接春天的到来做准备。

冬至的天文与农耕背景

冬至的起源可以追溯到古代的天文与农耕活动。冬至是太阳运行的一个重要节点,太阳直射地球的南回归线,此时地球的北半球白昼最短,黑夜最长。这个时候,阳气开始由弱转强,意味着新的生命力即将复苏。在古代,冬至是农耕周期中的一个关键时刻,代表着寒冷冬季的结束和春耕的开始。因此,古人认为冬至是“阴极之时,阳气始生”的时刻,这一观点与天文现象密切相关。

在农业社会中,农民们会依据天文现象来安排耕作活动,冬至时节正是休养生息、储备能量的好时机。经过秋冬的劳作,农民们在冬至过后,准备迎接春季的播种季节。因此,冬至不仅是一个节气,它更是一个有着实际生活意义的时间节点,古人通过观察天象变化来调整自己的作息与劳作方式,保证来年的丰收。

冬至的传统习俗与养生智慧

古人注重通过冬至的节气进行身心调养,以迎接阳气的复苏和春天的到来。冬至的传统习俗涉及到饮食与活动,体现了古人对阴阳调和、四季更替的深刻理解。

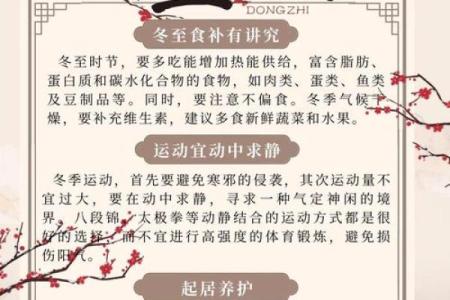

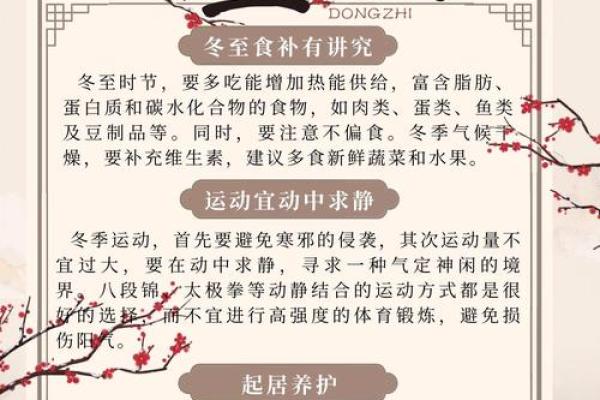

在饮食方面,冬至被视为“冬藏”之时,许多地方有吃饺子的习俗,这不仅仅是一种食物的选择,更有着特殊的寓意。饺子形状像耳朵,传说可以避免寒冷侵袭身体。在一些地区,人们还会在冬至这天食用羊肉、补品等,温补身体,以迎接阳气的回升。此外,冬至是“养阴”的好时机,古人认为这个时候要避免过多的消耗,饮食上宜清淡而富含营养,避免油腻食物。

在活动方面,冬至时节人们会举行一些祭祀活动,以求得来年风调雨顺、五谷丰登。例如,北方地区的祭天活动,既是祭祀天地,祈求来年平安,也是对自然与宇宙力量的尊敬与感恩。通过这些活动,人们寄托着对新一年的希望与愿望,同时也提醒自己珍惜当下的岁月。

历史案例:东汉的冬至与养生文化

东汉时期,冬至作为天文节气的意义愈加被重视。著名医家张仲景在其《伤寒杂病论》中提到,冬季是养生的关键时机,特别是在冬至之后,阳气逐渐回升,人体的阴阳也开始恢复平衡。张仲景特别强调冬至后食疗的重要性,提出“冬至进补”的理念,认为此时正是养精蓄锐的最佳时机。张仲景的养生理念成为了后世许多医学家和养生学者推崇的经典。

历史案例:宋代的冬至祭祀与养生实践

宋代时期,冬至的节气文化得到了更为丰富的发展。根据《宋史》和《东京梦华录》记载,宋代皇帝在冬至这天会举行盛大的祭天仪式,向天神祈求平安。民间则注重冬至时的饮食与养生,宋代的许多养生书籍中都提到,冬至时节应该注重进补,如人参、桂圆、枸杞等药材被广泛用于食疗。特别是在长寿文化上,宋代的养生理论强调通过节气的调养,保持身体的阴阳平衡,使得人们在严寒的冬季依然能够保持旺盛的生命力。

冬至节气的养生与时尚

今天,冬至节气的养生智慧依然受到人们的推崇,尤其是在现代社会,人们更注重身心健康与生活方式的调整。随着现代人生活节奏的加快,很多人选择通过食疗、运动等方式来调整身体。如今的冬至,虽然不再像古代那样有着强烈的天文与农耕背景,但它的养生意义却得到了更广泛的现代诠释。

在一些城市中,冬至已经成为一个健康生活的象征,许多养生机构会在这个时节推出各种养生课程,介绍如何通过合理饮食、适度运动、情绪管理来度过严寒的冬季。同时,冬至也是家庭聚会和共享温暖的时刻,人们会邀请亲朋好友一同享用传统的冬至食物,既传承着古老的习俗,也促进了人际关系的和谐与温暖。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气